‘Energi murah’ yang mematikan: di balik kilau batu bara Indonesia

Melky Nahar

Di balik setiap ton batu bara yang diekspor atau dibakar, tersimpan ongkos sosial dan ekologis yang tidak tercatat dalam laporan keuangan korporasi

Krisis iklim global kini menjadi tantangan utama umat manusia di abad ke-21. Salah satu pemicunya yang paling signifikan adalah emisi gas rumah kaca dari pembakaran bahan bakar fosil—seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam—yang selama ini menjadi sumber utama energi dunia. Akumulasi emisi ini telah menyebabkan peningkatan suhu rata-rata bumi, mencairnya es kutub, terganggunya ekosistem, serta meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana iklim di berbagai belahan dunia.

Berdasarkan temuan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), upaya global harus diarahkan untuk membatasi kenaikan suhu bumi di bawah 2°C, dan sebisa mungkin hingga 1,5°C dibandingkan dengan tingkat pra-industri. Namun, target 1,5°C sudah terlewati sejak tahun 2024 – hampir tanpa sorotan media. Tampaknya, industri berbahan bakar fosil memilih untuk mengabaikan peringatan IPCC, dan terus mengekstraksi bahan racun dari perut bumi. Untuk mencapai target tersebut, emisi global harus ditekan secara drastis dalam waktu dekat dengan memprioritaskan pengurangan penggunaan energi fosil dan percepatan adopsi energi bersih yang rendah atau nol emisi karbon.

Meski wacana transisi energi kerap digaungkan, Indonesia justru memperkuat ketergantungan pada batu bara. Sebagaimana kami paparkan di bawah, terdapat jurang lebar antara pernyataan resmi yang berulangkali mendukung target IPCC, dan tindakan resmi yang justru bertolak belakang.

Melalui tulisan ini, kami mengurai persoalan bagaimana batu bara—sumber energi dominan di Indonesia—telah menjadi mesin pembunuh senyap yang efektif. Dampaknya meluas: dari kerusakan lingkungan dan krisis kesehatan publik hingga polusi udara, pencemaran air dan ruang pangan, deforestasi, kehancuran ekosistem, keretakan sosial, dan korban jiwa. Sebagian besar korban jatuh di sekitar lokasi tambang. Banyak lainnya meninggal di wilayah pembakaran batu bara—baik di Indonesia maupun, dalam jumlah lebih besar, di negara-negara yang mengimpor batu bara dari Kalimantan. Tak sedikit pula korban berjatuhan di tempat-tempat yang tampaknya tak terkait langsung: pulau-pulau kecil di Pasifik yang tenggelam karena naiknya permukaan laut; laut Maluku yang kehilangan karang dan ikan karena pemanasan air; hutan-hutan Kanada yang terbakar akibat suhu ekstrem; kawasan utara India yang mengalami kekeringan karena mencairnya es Himalaya; dan Sahel Afrika yang dilanda konflik akibat kemarau berkepanjangan.

Dan yang paling memilukan: korban-korban di masa depan. Generasi yang akan datang akan menanggung beban krisis iklim, tanpa pernah merasakan manfaat bahan bakar fosil yang dulu digunakan rakus oleh manusia abad ke-21.

Namun, tulisan ini memusatkan perhatian pada korban yang paling langsung—yang jatuh di tanah air kita sendiri, saat ini juga. Karena pada akhirnya, kitalah yang menentukan arah jalan ini.

Kecanduan

Dalam pidatonya di KTT G20 di Brasil November 2024, Presiden Prabowo menyampaikan komitmen Indonesia untuk mencapai net zero emission sebelum 2050 melalui konversi pembangkit batu bara ke energi terbarukan dan pembangunan 75 GW pembangkit baru. Namun, kebijakan nasional justru menunjukkan kontradiksi dengan semangat tersebut, sebagaimana ditunjukkan dalam laporan dari Carbon Tracker, sebuah pemantau internasional yang independen.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, dalam Indonesia Mining Summit Desember 2024, menegaskan bahwa batu bara tetap menjadi sumber energi utama karena dianggap murah dan kompetitif, sementara teknologi rendah emisi dianggap belum terjangkau. Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2024 memperkuat posisi energi fosil, khususnya batu bara, sebagai tulang punggung pembangkit listrik hingga 2060. Target bauran energi terbarukan tahun 2025 pun direvisi turun dari 23 persen menjadi 17–19 persen. Target yang lebih tinggi sebelumnya ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (PP KEN).

Itulah mengapa produksi batu bara nasional terus meningkat tajam, dari 565,69 juta ton pada 2020 menjadi 807,34 juta ton per 29 Desember 2024, menurut data Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM. Padahal, merujuk Perpres No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), produksi batu bara seharusnya dikendalikan maksimal 400 juta ton sejak 2019, kecuali kebutuhan domestik melebihi angka tersebut. Namun konsumsi domestik saat ini masih di bawah 400 juta ton, sementara produksi jauh melampaui batas itu. Sisanya diekspor. Indonesia adalah pengekspor batu bara nomor 2 di dunia, setelah tetangganya Australia. Dua-duanya bersama bertanggung-jawab atas lebih dari separuh emisi batu bara ekspor di seluruh dunia.

Kegagalan pengendalian produksi batu bara itu sudah berlangsung bertahun-tahun, meskipun diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Permen ESDM No. 25 Tahun 2018. Bahkan, pemerintah memperluas eksploitasi batu bara melalui Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 yang membuka izin pengelolaan tambang eks PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara) kepada organisasi keagamaan. Kebijakan ini bertentangan dengan semangat transisi energi, serta berpotensi menimbulkan konflik sosial akibat politisasi sumber daya alam di wilayah tambang.

Di tengah terus dipertahankannya batu bara sebagai sumber energi utama—ditopang oleh regulasi yang permisif dan produksi nasional yang terus meningkat—penderitaan masyarakat dan kerusakan lingkungan justru tak pernah menjadi perhatian utama. Negara mendorong eksploitasi tambang dengan dalih pertumbuhan ekonomi, namun mengabaikan fakta bahwa banyak wilayah terdampak justru kehilangan sumber air bersih, ruang pangan, dan kualitas hidup yang layak.

Batu bara hancurkan pangan dan air

Indonesia berdiri di persimpangan krisis ekologis yang kian dalam. Sebagai salah satu penghasil batu bara terbesar di dunia, negara ini telah lama menggantungkan energi dan devisanya pada hasil tambang dari perut bumi. Namun, harga yang harus dibayar jauh melampaui keuntungan jangka pendek. Ketika konsesi tambang meluas, yang terkikis bukan hanya bentang alam, tetapi juga sumber-sumber kehidupan paling mendasar: air bersih, tanah subur, dan pasokan pangan.

Laporan ‘Hungry coal – coal mining and food security in Indonesia,’ yang diterbitkan oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dan Waterkeeper Alliance mengungkap sisi kelam ekspansi tambang batu bara di Indonesia. Studi ini secara khusus menyoroti bagaimana pertambangan batu bara tidak hanya menghancurkan lingkungan, tetapi juga mengancam langsung produksi pangan dan pasokan air, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatra —sebuah ironi besar di tengah janji ketahanan pangan nasional.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa banyak tambang batu bara beroperasi di lahan yang sebelumnya adalah sawah produktif. Dalam banyak kasus, perusahaan tambang mendapatkan izin atas wilayah yang merupakan sumber irigasi pertanian dan hulu dari jaringan sungai yang digunakan masyarakat. Hasil uji laboratorium terhadap 17 sampel air di sekitar tambang di Kalimantan Timur mengungkap fakta mencengangkan: 15 di antaranya mengandung logam berbahaya seperti aluminium, mangan, dan besi, serta memiliki tingkat keasaman (pH) yang tidak layak digunakan untuk pertanian, perikanan, atau konsumsi manusia.

Air dari lubang-lubang tambang yang seharusnya dikategorikan sebagai limbah beracun kini digunakan oleh warga sekitar karena tidak ada pilihan lain. Air ini tampak seperti kolam atau danau, tetapi sesungguhnya merupakan genangan beracun yang membawa risiko jangka panjang: merusak tanah, menurunkan hasil pertanian, membunuh ikan, hingga menyebabkan gangguan kesehatan serius jika dikonsumsi terus-menerus.

Dampak kerusakan ini paling kentara terlihat di Kalimantan Timur—provinsi penghasil batu bara terbesar di Indonesia, tempat lubang tambang menganga di dekat permukiman, sekolah, dan bahkan lahan pangan masyarakat. Pertambangan telah menyusutkan ruang hidup masyarakat dan melumpuhkan sistem pangan lokal secara perlahan.

Di desa-desa sekitar tambang, petani melaporkan penurunan hasil panen padi hingga 50 persen. Sawah yang dulunya subur kini mengering atau menjadi terlalu asam untuk ditanami. Di sisi lain, peternak ikan air tawar mencatat penurunan produktivitas hingga 80 persen karena air kolam yang tercemar logam berat. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada ekonomi rumah tangga, tetapi juga menggerus fondasi ketahanan pangan lokal.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur menunjukkan bahwa produksi padi tahun 2024 mencapai 249.640 ton gabah kering giling (GKG), atau setara dengan 145.210 ton beras. Meskipun terjadi peningkatan sekitar 10 persen dari tahun sebelumnya, produksi ini belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi beras masyarakat Kalimantan Timur, yang diperkirakan mencapai 456.000 hingga 500.000 ton per tahun. Artinya, provinsi ini hanya mampu memenuhi sekitar 30 persen dari kebutuhan pangannya sendiri.

Ketergantungan pun tidak terhindarkan. Setiap tahun, Kalimantan Timur harus mendatangkan sekitar 300.000 ton beras dari luar daerah—utamanya dari Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan provinsi penghasil lainnya. Padahal, secara geografis dan potensi lahan, Kalimantan Timur dulunya mampu menjadi lumbung pangan. Namun ekspansi tambang telah membuat banyak lahan sawah tergusur, terkontaminasi, atau kehilangan akses irigasi karena aliran air terputus dan tercemar.

Selain dampak terhadap produksi pangan, pencemaran air juga menjadi masalah struktural. Akses terhadap air bersih semakin terbatas, terutama di desa-desa sekitar tambang. Banyak warga terpaksa menggunakan air dari lubang bekas tambang yang mereka anggap ‘bersih secara visual’, padahal mengandung logam yang tidak terlihat mata. Dalam jangka panjang, paparan air tercemar ini tidak hanya menyebabkan penurunan produktivitas pertanian, tetapi juga menimbulkan risiko kesehatan serius, dari penyakit kulit hingga potensi penyakit kronis akibat akumulasi logam dalam tubuh.

Krisis ini menggambarkan satu paradoks besar: Kalimantan Timur, provinsi kaya sumber daya alam, justru berada dalam posisi paling rentan terhadap krisis pangan dan air. Kekayaan batu bara yang digali dan diekspor tidak membawa kedaulatan pangan, tetapi menciptakan ketergantungan yang semakin dalam terhadap pasokan dari luar daerah. Dalam konteks perubahan iklim dan ketidakpastian global, kondisi ini menempatkan Kalimantan Timur dalam posisi yang sangat rapuh secara ekologis dan strategis.

Di balik kilauan produksi tambang dan angka ekspor, tersimpan realitas getir: warga yang kehilangan mata pencarian, lahan yang tak lagi produktif, dan anak-anak yang tumbuh besar dengan air minum dari lubang bekas tambang. Jika situasi ini terus berlanjut, ketahanan pangan bukan hanya menjadi mimpi yang jauh, tetapi krisis nyata yang terus menghantui masa depan Kalimantan Timur.

Polusi udara: pembunuh senyap

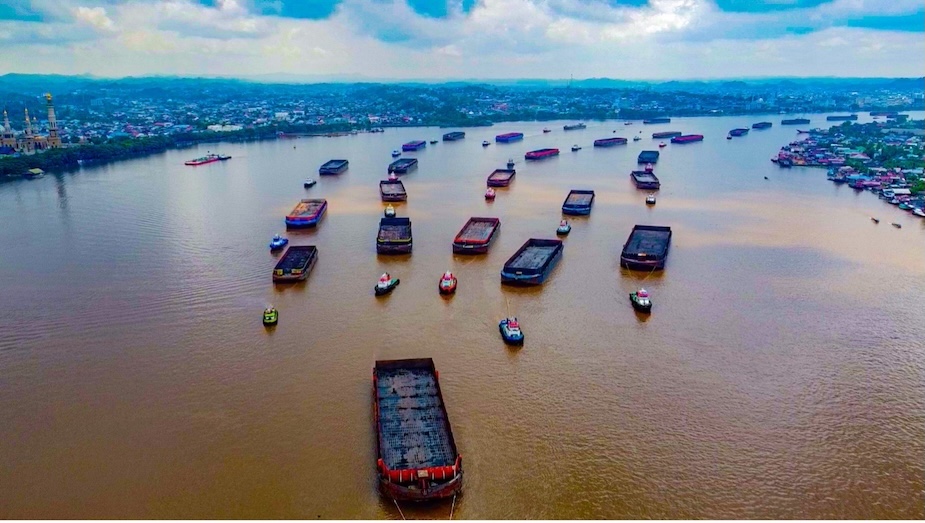

Dari lembah-lembah Kalimantan yang dibongkar habis, batu bara diangkut menyusuri sungai dan jalan tambang, dikapalkan melintasi laut, lalu dibakar di jantung-jantung industri Indonesia. Di Pulau Jawa, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batubara berdiri megah, memasok listrik bagi kota-kota besar, kawasan industri, dan kehidupan sehari-hari kita. Sementara di wilayah timur, smelter nikel menyala siang dan malam, mengepul demi memenuhi permintaan global. Semua bergerak atas nama pembangunan. Namun udara kita—dan kesehatan kita—menjadi tumbalnya.

PLTU berbahan bakar batu bara menjadi salah satu sumber utama polusi udara di Indonesia. Proses pembakaran batu bara di PLTU melepaskan berbagai zat berbahaya ke atmosfer, termasuk partikel halus PM2.5, sulfur dioksida (SO₂), nitrogen oksida (NOₓ), serta logam berat beracun seperti merkuri, arsenik, nikel, dan timbal. Partikel dan gas ini dapat menyebar ratusan kilometer dari sumber emisi dan menyebabkan dampak kesehatan yang serius dan jangka panjang.

Paparan polusi dari PLTU batu bara terbukti memicu berbagai penyakit, mulai dari gangguan pernapasan seperti asma dan penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), hingga penyakit jantung iskemik, stroke, dan kanker paru-paru. Efeknya tidak hanya dirasakan oleh penduduk di sekitar PLTU, tetapi juga oleh masyarakat lintas kota dan bahkan lintas negara.

Pada tahun 2015, Greenpeace Indonesia bekerja sama dengan Harvard University Atmospheric Chemistry Modeling Group merilis laporan berjudul ‘Ancaman maut PLTU batu bara‘ (Deadly air: the cost of air pollution from coal-fired power plants in Indonesia). Laporan ini memodelkan dampak polusi udara dari 42 PLTU batu bara yang telah dan akan dibangun di Indonesia. Hasilnya sangat mengkhawatirkan: sekitar 6.500 kematian dini per tahun di Indonesia diperkirakan disebabkan oleh emisi PLTU batu bara.

Rinciannya sebagai berikut:

- 2.700 kematian akibat stroke

- 2.300 karena penyakit jantung iskemik

- 800 akibat penyakit pernapasan dan kardiovaskular lainnya

- 400 akibat penyakit paru obstruktif kronik (PPOK)

- 300 karena kanker paru-paru

Selain itu, dampak trans-boundary pollution diprediksi menyebabkan 7.100 kematian dini di negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Tak hanya orang dewasa, bayi dan anak-anak juga sangat rentan. Paparan polusi udara saat kehamilan dikaitkan dengan peningkatan risiko kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, dan gangguan tumbuh kembang. Anak-anak yang tumbuh di daerah dengan udara tercemar lebih berisiko mengalami penurunan fungsi paru-paru, infeksi saluran pernapasan berulang, dan gangguan kognitif. Sementara itu, orang dewasa hidup dalam bayang-bayang asma kronik, stroke, dan gagal jantung. Ini bukan sekadar angka dalam studi epidemiologis—ini adalah nyawa yang dikorbankan demi listrik yang diklaim ‘murah’.

Ironisnya, di tengah bukti dampak lingkungan dan kesehatan yang besar, limbah hasil pembakaran batu bara justru dihapus dari daftar limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Melalui Lampiran XIV dan penjelasan Pasal 459 huruf C dalam PP tersebut, disebutkan bahwa limbah fly ash dan bottom ash (FABA) dari proses pembakaran batu bara di PLTU dan industri lain (selain yang menggunakan stoker boiler dan tungku industri tertentu) tidak lagi dikategorikan sebagai limbah B3, melainkan masuk kategori non-B3.

Kebijakan ini menuai kritik keras dari banyak pihak, karena dinilai melemahkan perlindungan lingkungan dan kesehatan publik. Padahal, menurut berbagai kajian dan sejumlah studi ilmiah lainnya, FABA tetap mengandung logam berat berbahaya yang bisa mencemari tanah, air, dan udara jika tidak dikelola dengan benar.

Lubang maut

Pembongkaran batu bara di Indonesia meninggalkan jejak mengerikan: ribuan lubang tambang yang menganga dan beracun. Hingga tahun 2024, tercatat ada lebih dari 3.000 lubang bekas tambang batu bara tersebar di seluruh negeri. Kalimantan Timur menjadi wilayah dengan jumlah terbanyak—lebih dari 1.700 lubang—yang sebagian besar dibiarkan terbuka tanpa pengamanan.

Lubang-lubang ini bukan sekadar bekas galian, tetapi telah berubah menjadi mesin pembunuh yang menelan korban jiwa, terutama anak-anak. Menurut data Jatam Kalimantan Timur, sejak tahun 2011 hingga Juni 2025, setidaknya 51 orang tewas tenggelam di lubang tambang, mayoritas dari mereka adalah anak-anak. Lubang-lubang tersebut sering kali terletak dekat dengan permukiman warga dan tidak dilengkapi pagar, tanda peringatan, atau bentuk pengamanan lain.

Ironisnya, lubang-lubang tambang ini tidak diikuti dengan kewajiban kuat untuk ditutup atau direhabilitasi. Regulasi yang ada belum cukup kuat untuk memastikan reklamasi berjalan efektif. Penanganan terhadap lubang tambang atau void sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 12 dalam peraturan ini menyatakan bahwa program reklamasi dapat dilakukan dalam bentuk revegetasi dan/atau peruntukan lainnya.

Lebih jauh lagi, Pasal 5 menyebutkan empat opsi pemanfaatan lubang bekas tambang untuk keperluan lain, yakni sebagai kawasan perikanan, kawasan pariwisata, sumber air, atau kawasan budidaya. Opsi-opsi ini merupakan tambahan baru yang tidak muncul dalam regulasi sebelumnya, yakni Permen ESDM No. 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang.

Namun dalam praktiknya, celah regulasi ini justru sering dimanfaatkan oleh perusahaan tambang untuk menghindar dari kewajiban menutup lubang. Dengan menyatakan lubang akan digunakan untuk keperluan lain, mereka bisa menghindari penutupan permanen—meskipun pada kenyataannya lubang-lubang tersebut tetap terbengkalai.

Situasi ini memperlihatkan kegagalan negara dalam memastikan pemulihan lingkungan pasca-pertambangan. Tanpa pengawasan ketat dan penegakan hukum yang tegas, lubang-lubang tambang akan terus menjadi warisan mematikan yang ditinggalkan di tengah-tengah kehidupan warga.

Biang kerok deforestasi

Indonesia tengah menghadapi krisis ekologis yang semakin mengkhawatirkan. Deforestasi dalam skala besar telah berlangsung selama lebih dari dua dekade, dan salah satu pendorong utamanya adalah industri tambang batu bara. Aktivitas tambang tidak hanya mempercepat hilangnya hutan tropis—yang selama ini menjadi penyangga penting sistem ekologi dan sumber kehidupan masyarakat lokal—tetapi juga memperburuk kerentanan lingkungan terhadap bencana alam.

Data terbaru dari Simontini, sistem pemantauan hutan berbasis citra satelit yang dikelola oleh Auriga Nusantara, menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 Indonesia kehilangan tutupan hutan seluas 261.575 hektare, naik dari 257.384 hektare pada 2023. Angka ini menggambarkan tren deforestasi yang tidak mereda, bahkan cenderung meningkat. Yang paling mencolok, Kalimantan Timur menjadi provinsi dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia tahun itu, yakni 44.483 hektare, melonjak dari 28.633 hektare pada tahun sebelumnya.

Menariknya, sebagian besar deforestasi ini bukanlah hasil aktivitas ilegal. Sebanyak 97 persen hilangnya hutan di Indonesia pada 2024 terjadi dalam kawasan konsesi berizin, seperti tambang, HPH (Hak Pengusahaan Hutan), HTI (Hutan Tanaman Industri), dan perkebunan sawit. Dari total tersebut, 33.812 hektare deforestasi terjadi di wilayah izin pertambangan, dengan tambang batu bara sebagai sektor yang paling dominan (lihat laporan terbaru Auriga Nusantara, 2025).

Kalimantan Timur, sebagai salah satu lumbung batu bara nasional, menjadi wajah paling nyata dari krisis ini. Provinsi ini dipenuhi oleh ratusan konsesi tambang aktif yang tersebar dari pesisir hingga pedalaman hutan. Perusahaan seperti PT Berau Coal, PT Kayan Kaltara Coal, dan berbagai anak usaha dari konglomerasi tambang nasional tercatat sebagai penyumbang deforestasi terbesar di provinsi ini. Hanya dalam satu tahun, PT Berau Coal saja menyebabkan hilangnya lebih dari 2.000 hektare tutupan hutan.

Deforestasi dalam skala masif tersebut membawa konsekuensi ekologis yang tidak bisa dihindari. Hutan tropis yang hilang selama ini berfungsi sebagai kawasan tangkapan air, pengendali erosi, dan penyimpan karbon. Ketika tutupan hutan hilang, kemampuan alam untuk menyerap dan menyimpan air pun menurun drastis. Proses ini mempercepat erosi tanah, meningkatkan sedimentasi di sungai-sungai, dan memicu ketidakteraturan aliran air. Dalam jangka pendek, kondisi ini berkontribusi langsung terhadap meningkatnya frekuensi bencana ekologis, terutama banjir dan tanah longsor.

Laporan tahunan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa sepanjang 2024 Indonesia mengalami 5.593 kejadian bencana alam, dengan 2.284 kejadian banjir dan 933 tanah longsor menjadi yang paling dominan. Kalimantan Timur sendiri mencatat 221 kejadian banjir, naik signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya, yang berdampak langsung pada ribuan rumah dan mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.

Membengkaknya biaya ekonomi, kesehatan, dan kehidupan

Di balik dominasi batu bara sebagai komoditas energi nasional, tersembunyi ongkos sosial dan ekologis yang kian menggerogoti fondasi kesejahteraan masyarakat. Aktivitas pertambangan yang merambah hutan, mencemari air, dan mengganggu keseimbangan ekosistem tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi juga mendorong munculnya biaya ekonomi yang membengkak secara sistemik—baik dalam bentuk kerusakan produksi pangan, krisis air bersih, maupun peningkatan beban kesehatan masyarakat.

Salah satu dampak paling nyata dari pertambangan batu bara adalah konversi lahan produktif menjadi kawasan ekstraktif. Ketika hutan dan sawah digantikan oleh bukaan tambang, ruang produksi pangan berkurang drastis. Lahan pertanian yang rusak akibat pencemaran air asam tambang kehilangan produktivitasnya, dan banyak masyarakat lokal yang semula menggantungkan hidup dari pertanian dan perikanan air tawar harus menghadapi kenyataan bahwa sumber penghidupan mereka musnah.

Tak hanya itu, sumber air bersih yang sebelumnya berasal dari aliran sungai dan mata air pegunungan juga ikut tercemar. Lubang-lubang tambang yang dibiarkan menganga menjadi kolam besar penuh air beracun. Dalam banyak kasus, masyarakat di sekitar tambang tidak memiliki pilihan selain menggunakan air dari lubang-lubang bekas tambang ini untuk kebutuhan harian—meskipun kualitasnya tidak layak konsumsi.

Ketika ruang produksi pangan dan air menyempit dan terkontaminasi, konsekuensi ekonominya langsung terasa. Biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar melonjak. Keluarga yang semula mengandalkan hasil panen dan kolam ikan untuk kebutuhan harian kini harus membeli bahan pangan dari luar. Bahkan untuk air minum, sebagian warga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air bersih, yang sebelumnya mereka peroleh gratis dari alam.

Krisis air dan pangan yang dipicu oleh pertambangan turut memicu gelombang masalah kesehatan masyarakat. Air yang tercemar logam dan tanah yang terkontaminasi berkontribusi terhadap peningkatan penyakit kronis dan degeneratif. Konsumsi air dan makanan yang terpapar zat berbahaya dalam jangka panjang meningkatkan risiko gangguan ginjal, gangguan pernapasan, penyakit saraf, hingga kanker.

Polusi udara akibat pembakaran batu bara memperburuk keadaan. Paparan partikel halus seperti PM2.5 yang dihasilkan dari PLTU batu bara telah dikaitkan dengan penyakit jantung, stroke, dan gangguan paru-paru. Dalam konteks ini, masyarakat di sekitar wilayah industri batu bara bukan hanya kehilangan kualitas lingkungan hidupnya, tetapi juga menanggung beban medis yang semakin berat.

Ketika penyakit menular dan tidak menular meningkat, biaya kesehatan rumah tangga ikut melonjak. Keluarga miskin yang tidak memiliki akses memadai ke layanan kesehatan publik terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk pengobatan, transportasi ke fasilitas medis, atau bahkan membeli obat secara mandiri. Di tingkat nasional, tekanan terhadap sistem jaminan kesehatan seperti BPJS juga meningkat. Negara harus menanggung biaya perawatan ribuan kasus penyakit akibat lingkungan yang rusak, dan angka ini terus bertambah seiring degradasi yang tidak terkendali.

Kerusakan lingkungan akibat batu bara pada akhirnya menjadi beban fiskal tak kasat mata. Ketika air dan pangan tidak lagi bisa diakses dengan murah dan sehat, dan ketika penyakit akibat polusi meningkat, maka perekonomian pun kehilangan fondasinya. Sektor pertanian lokal melemah, ketergantungan pangan dari luar daerah atau luar negeri meningkat, dan neraca perdagangan pangan pun mengalami tekanan.

Laporan Bank Dunia (2023) mempertegas hal itu, bahwa kerusakan lingkungan dan pencemaran di Indonesia menyebabkan kerugian ekonomi tahunan hingga USD 16 miliar, sebagian besar berasal dari sektor kesehatan, degradasi lahan, dan kehilangan produktivitas. Angka ini tidak memperhitungkan kerugian jangka panjang berupa menurunnya kualitas sumber daya manusia dan meningkatnya ketimpangan sosial di wilayah terdampak.

Belanja negara yang semestinya dapat dialokasikan untuk peningkatan pendidikan, infrastruktur dasar, atau program pengentasan kemiskinan justru terserap untuk mitigasi dampak lingkungan dan penanganan krisis kesehatan yang semakin memburuk.

Oligarki batu bara

Di balik seluruh derita warga dan kehancuran lingkungan yang ditinggalkan industri batu bara—dari desa yang digusur, sungai yang tercemar, hingga anak-anak yang tumbuh dengan paru-paru yang rusak—ada pihak-pihak yang justru menikmati keuntungan besar. Mereka bukan orang biasa. Sebagian tengah duduk di tampuk kekuasaan, lainnya memiliki akses penuh ke jantung pengambilan keputusan politik.

Tak heran, setidaknya dalam dua dekade terakhir, industri batu bara telah tumbuh bukan hanya sebagai komoditas ekonomi strategis, tetapi juga sebagai poros kekuasaan yang menyatukan elite politik, pengusaha, dan birokrasi negara dalam satu jalinan kepentingan. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, dan kini dilanjutkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, hubungan antara bisnis tambang dan pemerintahan semakin menguat dan terang-terangan.

Laporan dari JATAM, Greenpeace Indonesia, serta Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan bahwa kekuasaan politik di Indonesia tidak hanya sekadar beririsan dengan sektor batu bara, tetapi secara aktif menopang dan menjadi bagian darinya. Pada masa pemerintahan Jokowi, sejumlah menteri, staf khusus presiden, hingga anggota tim kampanye memiliki koneksi langsung ke perusahaan tambang, termasuk mereka yang duduk di kursi strategis seperti Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, pemilik saham di PT Toba Bara Sejahtra.

Situasi tersebut tidak berubah pada masa transisi ke pemerintahan Prabowo. Menurut kajian JATAM, dari 48 orang dalam kabinet Prabowo-Gibran, 34 di antaranya berlatar belakang pebisnis, dan 15 memiliki keterkaitan langsung dengan industri ekstraktif seperti tambang dan energi fosil. Nama-nama seperti Luhut Pandjaitan, Bahlil Lahadalia, hingga Prabowo sendiri—yang melalui Nusantara Group memiliki konsesi tambang batu bara—menunjukkan betapa kekuasaan dan bisnis kini berada dalam satu entitas yang nyaris tak terpisahkan.

Lebih jauh, parlemen sebagai representasi politik rakyat juga didominasi oleh kepentingan korporasi. Menurut data ICW, setidaknya 60% anggota DPR periode 2024–2029 berlatar belakang pengusaha, banyak di antaranya berasal dari sektor energi dan sumber daya alam. Ini menciptakan parlemen yang lemah dalam kontrol dan cenderung permisif terhadap regulasi pro-korporasi, seperti yang terlihat pada lahirnya UU Minerba dan UU Cipta Kerja yang kontroversial. Investigasi Project Multatuli menemukan fakta sejenis, dan telah ditransformasi menjadi mainan video yang mengasyikkan.

Konsentrasi kekuasaan ini berdampak nyata pada tata kelola sumber daya alam. Perizinan tambang semakin mudah diperoleh dan diperpanjang, pengawasan lingkungan menjadi lemah, dan konflik lahan dengan masyarakat adat maupun petani marak terjadi. Sementara itu, kerusakan ekologis seperti deforestasi, pencemaran air, dan hilangnya ruang hidup terus meluas. Energi yang dianggap murah tapi menyimpan biaya sosial dan ekologis yang tinggi.

Penutup: energi mahal yang tersembunyi

Narasi bahwa batu bara adalah sumber energi murah ternyata merupakan ilusi yang menyesatkan, terutama bila ditinjau dalam perspektif sosial-ekologis secara menyeluruh. Harga yang sebenarnya dibayar oleh masyarakat dan negara atas konsumsi energi fosil ini jauh lebih tinggi daripada yang tercermin dalam neraca perdagangan atau tarif listrik. Di balik setiap ton batu bara yang diekspor atau dibakar, tersimpan ongkos sosial dan ekologis yang tidak tercatat dalam laporan keuangan korporasi maupun kalkulasi kebijakan energi nasional.

Ketika satu kawasan ditetapkan sebagai konsesi tambang, bukan hanya pohon-pohon yang ditebang dan tanah yang dikuliti, tetapi juga sistem kehidupan yang telah berakar selama puluhan bahkan ratusan tahun. Hutan yang hilang berarti hilangnya penyangga ekosistem air, sumber pangan liar, dan sistem iklim mikro yang menjaga kesuburan lahan pertanian. Sungai dan danau yang tercemar bukan hanya merusak habitat, tapi juga mencabut hak dasar manusia atas air bersih. Lubang tambang yang menganga setelah eksploitasi usai tak hanya menjadi potret muram dari lanskap yang dirusak, tetapi juga menjadi sumber penyakit baru, tempat kecelakaan, dan simbol dari tanggung jawab yang ditinggalkan.

Ketergantungan masyarakat pada air permukaan dan tanah subur membuat kerusakan ini sangat cepat menjelma menjadi krisis. Ketika sumber air tercemar logam dan lahan pertanian tak lagi layak tanam, keluarga-keluarga di sekitar tambang tak punya pilihan selain membeli kebutuhan dasar yang dulu mereka hasilkan sendiri. Akibatnya, pengeluaran rumah tangga untuk air minum, pangan, dan kesehatan meningkat signifikan. Di sisi lain, negara pun harus menanggung dampaknya dalam bentuk subsidi pangan, penyediaan air bersih darurat, serta biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit akibat pencemaran lingkungan.

Dalam jangka panjang, dampak akumulatif ini menyeret Indonesia pada jebakan biaya tersembunyi (hidden cost) yang sangat besar. Menurut World Bank, kerusakan lingkungan menyebabkan Indonesia kehilangan sekitar USD 16 miliar per tahun dari sisi ekonomi, yang meliputi biaya kesehatan, kehilangan produktivitas tenaga kerja, hingga turunnya nilai lahan dan hasil panen.

Biaya ini tidak dibayar oleh perusahaan tambang, melainkan oleh masyarakat luas—melalui penurunan kualitas hidup, peningkatan beban pengeluaran, dan pengurangan pelayanan publik yang seharusnya dapat digunakan untuk hal-hal produktif. Ini adalah subsidi terbalik: masyarakat dan lingkungan menanggung ongkos agar industri bisa terus berjalan.

Dengan demikian, batu bara bukanlah energi murah, melainkan energi mahal yang disubsidi oleh kerusakan alam dan penderitaan sosial. Ia tidak hanya menghasilkan listrik, tetapi juga mewariskan krisis ekologis, membebani anggaran kesehatan, dan menggerus ketahanan pangan. Ketika hutan telah hilang, air tak lagi layak minum, dan tanah tak lagi menumbuhkan pangan, maka sesungguhnya kita sedang mewariskan generasi mendatang sebuah tanah air yang lelah, rusak, dan tak lagi cukup untuk menopang kehidupan.

Lalu, tantangan apa yang ada di depan mata kita? Prioritas utama untuk seluruh umat manusia saat ini adalah menghentikan proses ekstraksi bahan bakar fosil. Sepenuhnya. Segera. Seharusnya dimulai sejak kemarin. Dan dari semua jenis bahan bakar fosil, batu bara adalah yang paling mematikan. Seluruhnya harus dibiarkan tetap di perut bumi. Leave it in the ground adalah seruan gerakan masyarakat sipil internasional yang menamakan dirinya LINGO. Seruan itu terutama dialamatkan kepada sejumlah kecil negeri yang menjadi produsen terbesar batu bara: Australia, dan tetangganya—Indonesia. Alasannya jelas dan tak terbantahkan. Batu bara mematikan – manusia dan alam saat ini, serta generasi dan ekosistem selama ribuan tahun ke depan, di Indonesia dan di seluruh planet ini. Mengingat, oligarki batu bara tampaknya telah sepakat untuk mengabaikan seruan tersebut. Maka tanggung jawab kini jatuh ke tangan rakyat. Kitalah yang harus berdiri dan berkata: ‘Hentikan tambang batubara sekarang juga! Hidup rakyat! Lawan ekstraktivisme!’

Melky Nahar (melkynahar@gmail.com) adalah Koordinator Jaringan Advokasi Tambang/JATAM.