David Efendi

Bumi semesta ini memanggil solidaritas bumi-manusia dalam rangka untuk mempersiapkan terbentuknya warga negara global yang bebas dari segala macam penindasan etnik/rasial, agama, kutukan sumber daya alam, penghancuran iklim, rawan pangan, dan krisis kesehatan.

Ekososialisme menawarkan: Dekonstruksi terhadap kepemilikan privat alat produksi, Demokratisasi produksi dan konsumsi, dan Pemulihan relasi metabolik antara manusia dan alam.

Tiga hal yang menggilas manusia tanpa menunggu kesiapan kita yaitu globalisasi, teknologi, dan perubahan iklim (Friedman 2016). Krisis skala planet dikenal setidaknya tiga ranah yaitu kehancuran keragaman hayati, polusi, dan krisis iklim. Sekjend PBB sendiri sudah mendeklarasikan zaman ini sudah memasuki ‘pendidihan global’ (global boiling) agar tindakan meresponnya juga semakin serius.

Terlibat dalam arus diskursus gerakan lingkungan yang berangkat dari organisasi masyarakat dan keagamaan di Muhammadiyah, saya merasa punya tanggungjawab moral untuk terus menerus merefleksikan apa yang saya tekuni. Sejak satu dekade terakhir ini saya melibatkan diri dalam tindakan-tindakan politik lingkungan dan politik ekoliterasi. Apa yang saya rasakan?

Sering kali yang terasa adalah pesimisme dan involusi dalam gerakan mempertahankan lingkungan hidup di zaman oligarki ekonomi ekstraktif—sebuah varian mutan dari antroposentrisme. Tak sedikit orang mencurigai kelompok yang mawas diri dan bersimpati akibat krisis ekologi sebagai kelompok alarmis (baca: wahabi lingkungan).

Pada saat yang sama, saya mengalami momen dewasa ini sebagai krisis spiritualisme. Kedaruratan dan kerusakan lingkungan di dunia sekeliling tidak normal. Ini adalah krisis yang berakar dalam kapitalisme, tentu saja, tetapi lebih jauh lagi berakar dalam jiwa manusia. Saya tidak sanggup menerima kondisi krisis begitu saja. Seperti pernah dikatakan Abdurrahman Wahid: 'Perlawanan itu ada pada esensi kemanusiaan; perlawanan untuk mempertahankan kepentingan umum.'

Tulisan ini berangkat dari keyakinan kembar bahwa perlawanan demi kepentingan umum itu (a) bersifat universal, dan (b) bersifat religious dalam arti universal pula. Agama yang saya maksud bukanlah yang bermuara pada politics of fear, melainkan politics of hope. Semakin religious semakin berkhidmat pada manusia dan lingkungan. Semakin beriman semakin bersatu, semakin berselaras, semakin bersolidaritas. Semakin mendalam refleksi teologisnya maka semakin adil, semakin seimbang, semakin hikmat, semakin bijak. Dan semua itu artinya semakin ber-eko.

Kata-kata di atas sekedar pembuka. Selanjutnya, bagian substantif pertama esei ini meninjau akar masalah. Setelah secara singkat membuka tabir krisis lingkungan yang sedang kita hadapi, bagian ini melacak penyebabnya, yaitu pada cara kita berfikir. Alam telah menghilang dari pikiran manusia.

Bagian kedua membuka wawasan baru yang menuju politics of hope. Dasarnya adalah sikap pribadi yang terbuka, tidak takut.

Berikutnya, bagian ketiga membicarakan bahwa, alih-alih dicari jauh-jauh, sikap baru tersebut sudah ada dalam jangkauan tangan. Namanya: teologi Al-Maun.

Bagian keempat mengaitkan Al-Maun dengan Ekososialisme. Panduan hidup ekososialisme tak berbeda dengan teologi lingkungan dan amal kebajikan dalam Islam yang saya pahami.

Bagian kelima memetakan skala perubahan revolusioner yang dibayangkan dalam Al-Maun Hijau aka Ekososialisme tersebut. Mungkin tidak semua orang akan berani merangkul perubahan sebesar itu, tetapi saya yakin kaum muda Indonesia banyak yang mau. Sejarah membuktikannya.

Akar masalah

Bencana yang menerpa tidak memandang latar belakang agama, nasionalisme, gender, ideologi, dan gaya hidup. Semua bisa kena, sehingga upaya mencegah atau memitigasinya juga melalui hal-hal yang dapat menyatukan umat semesta, itu masuk akal bagi kebanyakan orang awam. Banyak cendekiawan menyaksikan krisis sosio-ekologis yang terus bergerak seperti deret ukur, sementara kapasitas menanggulanginya melambat seperti orang sedang berhitung (deret hitung). Kembali ke Friedman, ambisi percepatan dapat memusnahkan kehidupan selain melalaikan. 'Nalar' ambisi serba cepat telah mempengaruhi manusia dan budaya, sehingga membuat segala tata hidup berubah seperti the runaway world. Hal inilah yang seharusnya dipikirkan ulang oleh setiap orang dalam menjalani kehidupan modern saat ini. Karenanya, kadang menjadi ‘terlambat’ itu dapat menyelamatkan semesta kehidupan.

Krisis iklim disebabkan oleh emisi gas rumah kaca yang berlebihan, terutama CO2 hasil pembakaran bahan bakar fosil seperti batubara, minyak dan gas bumi. Indonesia adalah pengekspor batubara terbesar di bumi. Di samping itu, CO2 dilepas apabila hutan digundulkan, sebab hutan menyimpan karbon. Wilayah Indonesia termasuk penggundul hutan besar sudah sejak zaman kolonial, ketika Belanda membabatnya untuk membuka perkebunan. CO2 kolonial tetap berada di atmosfir sampai sekarang. Bila kedua sumber CO2 ini dijumlahkan secara historis, maka Indonesia terhitung sumber emisi kumulatif ke-5 di dunia, setelah Brasil dan Russia.

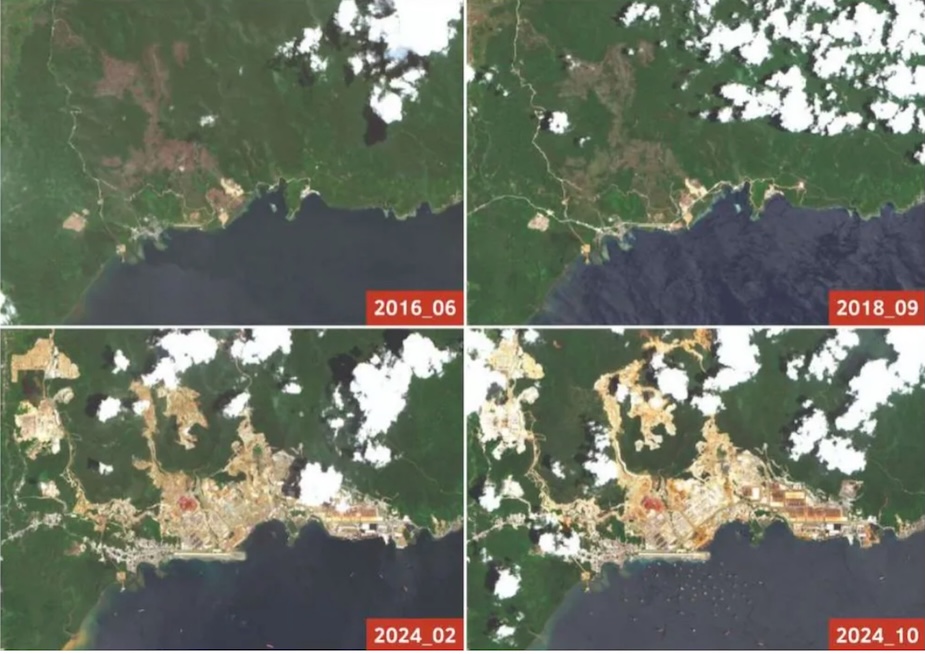

Dan penggundulan tetap berlanjut hingga kini. Menurut laporan Global Forest Watch, tahun 2001 Indonesia memiliki hutan primer seluas 93,8 juta hektar. Namun, Indonesia kehilangan sekitar 9,75 juta hektar hutan primer antara tahun 2002 sampai 2020 akibat aktivitas pertambangan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Keadaan ini menyebabkan tutupan pohon Indonesia berkurang hingga 36 persen. Deforestasi juga telah mengakibatkan hilangnya habitat bagi 26.200 dari sekitar 100.000 orangutan Kalimantan (Voigt et al. 2022).

Krisis iklim semakin diperparah akibat laju industrialisasi kapitalis yang tidak kenal lelah (Lopez, Badenoch, dan Choirudin 2022). Friedrich Engels (dikutip dalam Magdoff dan Foster 2018) menjelaskan bagaimana kapitalisme membuahkan bencana lingkungan:

Karena kapitalis secara individu berpartisipasi dalam produksi dan perdagangan untuk mendapatkan keuntungan lebih yang lebih cepat. Selama produsen atau pedagang menjual komoditas yang dia produksi atau beli dengan keuntungan yang diharapkan, dia puas dan tidak peduli dengan apa yang terjadi pada komoditas atau pelanggannya di masa depan. Hal yang sama juga berlaku terhadap dampak dari aksi serupa terhadap alam.

Biaya sosial dan ekologi yang dibebankan dari ekonomi kapitalis sangat besar. Kerugiannya dan resiko peradaban yang disebabkan gerak ekonomi ekstraktif ini belum pernah ada presedennya. Pada era kolonialisme tidak dikenal resiko krisis iklim, tetapi sekarang kerusakan lingkungan dan sosial diperparah oleh krisis iklim global. Namun negara seringkali mengabaikan dan menormalkan krisis sosio-ekologis karena ambisi pertumbuhan ekonomi dan kekuasaan investasi. Tak ada sedikitpun ruang pemaknaan tersisa bahwa small is beautifull. Semua Pembangunan difestival, dirancang serba besar, walau kotor, gelap, dan menindas (lihat edisi Inside Indonesia tentang pertambangan, dengan Gerry van Klinken).

Sebuah laporan bertajuk policy brief dari Sulosi (Sulawesi Tanpa Polusi) merinci bagaimana hilirisasi tambang nikel menyebabkan deforestasi yang meluas, polusi udara dan air, krisis kesehatan, penggusuran masyarakat, dan kriminalisasi pembela lingkungan di pulau Sulawesi. Festival kutukan sumber daya alam atau kutukan ekonomi kapitalistik semakin panjang deretannya di berbagai daerah di Indonesia dalam laju ambisi proyek pembangunan strategis dan juga penambangan skala raksasa. Atas nama transisi energi, kemelaratan dan pembangkrutan sosial-budaya dan ekonomi politik kian massif.

Di saat yang sama, silent majority menjadi problem internal masyarakat, bisa juga disebabkan kerasnya politik investasi ini memukul aspirasi grassroot. Sebuah laporan riset mutakhir dari Nexus3 Foundation beserta dua universitas lokal di Maluku Utara bertajuk dampak industry nikel di Teluk Weda mengindikasikan tragedi dan ironi transisi energi (minus keadilan sosial) yang menyayat akal sehat. Ternyata bukan hanya rusaknya ekosistem pesisir laut dan pulau kecil yang terjadi, tetapi juga kandungan merkuri dan arsenik sudah masuk ke darah manusia.

Memang saat ini manusia modern mampu menghasilkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal dalam skala yang jauh lebih besar dan lebih efisien. Namun, manusia modern tidak senang hanya dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka; banyak dari mereka memuja ambisi spektakuler (Baiquni dan Susilawardani 2002). Sementara adalah fakta, bahwa tidak ada artinya pertumbuhan ekonomi jika lingkungan hidup rusak. Seorang jurnalis, Ahmad Arif, menuliskan dengan nada getir tentang konsekuensi jahat industri nikel ini:

Mereka bilang ini demi dunia yang lebih bersih. Nikel digali, diolah, dikirim jauh untuk menggerakkan mobil listrik di kota-kota. Namun, yang tersisa di sumber tambang: hutan gundul, sungai keruh, ladang sirna, dan laut cemar. Ikan-ikan beracun. Darah warga mengandung merkuri dan arsenik. Ini bukan kemajuan, bukan pula transisi energi. Ini tragedi.

Mengapa kondisi gawat ini bisa terjadi? Ini semua merupakan akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Hal ini diperkuat menurut Fairfield Osborn dan William Vogt dalam buku Oekan Abdoellah (2020), yaitu: kerusakan lingkungan adalah akibat dari tindakan manusia. Ada persepsi manusia yang salah tentang alam (kosmos). Manusia memandang dirinya sebagai pusat alam (antroposentris), sedangkan makhluk hidup hanyalah metode untuk memenuhi keinginannya. Sehingga manusia merasa menguasai alam dan dapat melakukan apa saja terhadapnya (Keraf 2010).

Sebuah wawancara yang sangat provokatif tapi penting disimak pelan-pelan dalam hati umat manusia baik yang di arena pasar, negara, dan masyarakat sipil. Ilmuwan senior lingkungan hidup Kanada David Suzuki bilang, akibat terlalu fokus pada manusia, kesempatan mencegah resiko krisis iklim telah hilang. Dia katakan begini:

Saya tidak menyerah pada tahun-tahun mendatang, tetapi fokus pada politik, ekonomi, dan hukum semuanya ditakdirkan untuk gagal karena semuanya berpusat pada manusia. Semuanya dirancang untuk membimbing manusia, tetapi kita telah mengabaikan fondasi keberadaan kita, yaitu alam, udara bersih, air murni, tanah yang subur, makanan, dan sinar matahari. Itulah fondasi cara hidup kita dan, ketika kita membangun sistem hukum, ekonomi, dan politik, semuanya harus dibangun untuk melindungi hal-hal tersebut, tetapi kenyataannya tidak.

Menuju Politics of hope

Di tengah involusi gerakan lingkungan dan banyaknya yang kalah dalam melawan politik perubahan iklim, ekososialisme adalah politics of hope, menjadi energi terbarukan, dan praktik yang dapat menyegarkan kembali gerakan kita untuk planet yang hijau. Ekosialisme tidak bertendensi menyebarkan ketakutan (politics of fear) tapi lebih pada mengajak berjamaah dan ijtihad untuk bergotong royong membangun peradaban ekososial melalui praktik kolektif, kesadaran politik, dan juga kewargaan global. Politik ekososialisme harus berkepentingan akan fondasi kedalaman ekologi dan juga praktik membumikan dalam perjuangan hidup makhluk sosial.

Langkah pertama adalah kesadaran bahwa kita menjadi bagian dari alam. Dalam diri setiap manusia terkandung Kehendak Manusia dan Kehendak Alam. Beberapa bagian tubuh kita bisa kita kuasai gerak-geriknya menurut kehendak kita. Misalnya, kaki, tangan, lidah, selaput suara, mulut, bola mata, dan sebagainya. Tetapi beberapa bagian yang lain tidak bisa kita kuasai gerak-geriknya. Misalnya, jantung, usus, hati, dan sebagainya. Bagian-bagian yang tidak bisa dikuasai oleh kehendak manusia itu dikuasai oleh kehendak alam. Bagian yang bisa dikuasai oleh manusia bisa dibudayakan; bagian yang tidak bisa dikuasai oleh manusia berjalan menurut alam. Jadi, dalam diri setiap manusia terkandung unsur alam dan unsur kebudayaan. Di sepanjang sejarah, di seluruh dunia, persoalan yang selalu muncul adalah bagaimana orang menyelaraskan Kehendak Manusia dan Kehendak Alam dalam hidupnya. Atau dengan kata lain, manusia selalu terlibat di dalam masalah keselarasan antara Daulat Alam dan Daulat Manusia. (Ini ditulis oleh W. S. Rendra dalam pengantarnya pada Paine 2000).

Yang kedua adalah mengembangkan sikap skeptis terhadap teknologi, yang hanya menjauhkan kita dari alam. Akar krisis selain kapitalisme adalah juga krisis spiritualisme. Problem serius masyarakat pasar adalah konsumerisme dan kegilaan pada teknologi yang sampai pada titik di mana manusia diperbudak teknologi dan semua peradaban diresikokan olehnya.

Arne Naess, peletak dasar filsafat ekologis Deep Ecology (2008 [1973]), memberikan jawaban penting bagaimana manusia perlu hidup berjarak dari teknologi karena risiko teknologi adalah penghancuran pada kebudayaan sosio-ekologis (diwawancarai dalam buku Sessions 1995):

..., teknologi menjadi lebih tidak berdaya daripada sebelumnya karena teknologi yang dihasilkan tidak memenuhi kebutuhan dasar manusia, seperti pekerjaan yang bermakna dalam lingkungan yang bermakna. Kemajuan teknis adalah kemajuan palsu karena istilah Kemajuan teknis adalah istilah budaya, bukan teknis. Budaya kita adalah satu-satunya dalam sejarah umat manusia di mana budaya telah menyesuaikan diri dengan teknologi, bukan sebaliknya. Dalam budaya tradisional Tiongkok, birokrasi menentang penggunaan penemuan yang tidak selaras dengan tujuan budaya umum bangsa. Sejumlah besar penemuan teknis tidak digunakan oleh masyarakat karena tidak diizinkan. Sedangkan di sini kita memiliki motto, "anda tidak dapat menghentikan kemajuan," Anda tidak dapat mengganggu teknologi, jadi kita membiarkan teknologi mendikte bentuk-bentuk budaya.

Dan langkah berikut adalah berbuat. Adalah seorang cendekiawan Muslim terkemuka, Ahmad Syafii Maarif, di tahun 1998 memberikan apresiasi penting bagi gerakan global menyelamatkan bumi dalam artikelnya. Pada jurnal Inovasi yang dikelola oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang saya dapatkan dari tumpukan majalah-majalah lawasan, ia menuliskan bahwa di tengah pancaroba politik global, inisiatif yang mewakili jeritan nurani masyarakat berhasil diakomodir oleh LSM dan PBB yang memberikan ekspresi politik harapan akan bumi yang lebih ramah dan adil. Menurutnya KTT Rio de Janeiro 1992 merupakan tonggak peradaban. Syafii Maarif menuliskan:

Pada bulan Juni 1992 di ibukota Brazil Rio de Janeiro oleh PBB diselenggarakan suatu pertemuan Agenda 21: The Earth Summit Strategy to Save Our Planet. Sesuai dengan tema pokoknya forum ini telah menyusun strategi untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan akibat pola pembangunan yang tidak menghiraukan lingkungan. Agenda 21 ini telah direkam dalam sebuah buku sebanyak 316 halaman dibagi dalam delapan bab. Agenda 21 adalah hasil kesepakatan dunia untuk bersikap bersahabat dengan bumi, sesuatu yang luput dari perhatian Manusia Renaisans. Tonggak kedua adalah Konferensi Hak-Hak Asasi Manusia di Wina pada 1993. Ini pun merupakan langkah strategi lainnya yang dipahat pada akhir abad ke-20 tentang penghormatan terhadap martabat dan harkat manusia. Ketiga adalah Konferensi Kependudukan di Kairo pada 1994. Keempat adalah Pertemuan Puncak Dunia untuk Pembangunan Sosial pada 1995, dan kelima adalah Konferensi tentang Perempuan di Beijing pada tahun 1995.

Semua tonggak peradaban manusia dan bumi di atas adalah bukti dari perhatian umat manusia tidak selalu tergantung kepada kekuasaan negara jika dihadapkan pada krisis skala planet. Bumi semesta ini memanggil solidaritas bumi-manusia dalam rangka untuk mempersiapkan terbentuknya warga negara global yang bebas dari segala macam penindasan etnik/rasial, agama, kutukan sumber daya alam, penghancuran iklim, rawan pangan, dan krisis kesehatan. Tonggak-tonggak sejarah yang seolah menjadi pijakan ekososialisme itu memerlukan kesungguhan untuk menjadi gelombang kesadaran kolektif, pembelaan, dan pemerdekaan demi kehidupan yang adil dan lestari. Tidak berbeda dengan kritik Gus Dur membela masyarakat dan alam, beberapa tahun lalu, kegaluan seorang Buya Syafii Maarif juga terus disuarakan akan kerusakan lingkungan dan ketidakberdayaan negara menghentikan laju kejahatan itu.

Al-Maun Hijau

Dalam bab mengenai teologi ekologis, dua ilmuwan Inggeris Hubbell dan Ryan (2021) menulis sebagai berikut:

Dalam kondisi terbaik, agama menyediakan "sebuah wilayah di mana pengejaran kuasa, kesenangan, dan kekayaan ditangguhkan demi ... nilai-nilai yang bertahan lama dan bersifat asli" (mengutip Gottlieb). Selama 40 tahun, logika ini telah menggerakkan penganut agama yang tertarik dengan ekologi untuk mengajukan tiga pertanyaan:

-

- Bagaimana kitab-kitab suci yang tradisional, pengajaran, ritual, serta kepercayaan dapat ditafsirkan kembali agar mendukung etika lingkungan?

- Bagaimana nats-nats yang selama ini terpinggirkan, dianggap tidak asli, atau diabaikan beserta ajarannya yang mendukung etika lingkungan dapat dipulihkan dengan status berwibawa?

- Bagaimana kepercayaan, nilai, serta praktek baru dapat dikembangkan, yang cocok dengan tradisi religius, yang mendukung etika lingkungan?

Hal semacam itulah yang ingin dikerjakan tulisan ini. Di Muhammadiyah, telah diformalkan gerak dan upaya membangun infrastruktur organisasi di lingkungan organisasi untuk mewujudkan kerja sama global di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, keagamaan, humanitarian, energi, pangan, lingkungan hidup, dan perdamaian. Hal in inline dengan nilai-nilai ekososialisme yang layak tumbuh sebagai nilai spiritual-kemanusiaan. Masing-masing isu itu sudah dilembagakan secara khusus misalnya urusan advokasi lingkungan dikerjakan Lembaga Hikmah dan kebijakan Publik, urusan krisis pangan disiapkan responnya oleh majelis pemberdayaan masyarakat, masalah pendidikan lingkungan hidup oleh Majelis Lingkungan hidup, masalah kesejahteraan sosial dihandle oleh majelis kesejahteraan sosial, dan sebagainya.

Bumi seharusnya diperlakukan sebagai entitas yang punya martabat. Salah satu sakralitas bumi itu sampai disebutkan oleh sebuah hadis nabi bahwa semua hamparan bumi adalah menjadi masjid. Dalam panduan hidup warganya terhadap lingkungan pun Muhammadiyah memberikan guideline yang saya sebut etika hijau Muhammadiyah atau nanti juga bisa disebut etika Al-Maun Hijau yang tidak hanya bertumpuh pada kepentingan ekosentrisme tetapi juga kehidupan agama dan manusia. Etika yang diterbitkan dalam buku saku tahun 2000 itu (Muhammadiyah 2000) demikian bunyinya:

- Lingkungan hidup merupakan ciptaan dan anugerah Allah yang harus diolah /dimakmurkan, dipelihara, dan tidak boleh dirusak.

- Setiap muslim berkewajiban untuk melakukan konservasi sumberdaya alam, keanekaragaman hayati, dan terkendalinya cara-cara pengelolaan sumberdaya alam sehingga terpelihara kelangsungan dan kelestariannya demi keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kelangsungan hidup manusia dan keseimbangan sistem kehidupan di alam raya ini

- Setiap muslim dilarang melakukan usaha dan tindakan yang menyebabkan kerusakan alam termasuk kehidupan hayati seperti binatang, pepohonan, lingkungan fisik dan biotik termasuk air laut, udara, sungai, dan sebagainya yang menyebabkan hilangnya keseimbangan ekosistem dan timbulnya bencana kehidupan

- Memasyarakatkan dan mempraktikkan budaya bersih, sehat, dan indah lingkungan disertai kebersihan fisik dan jasmani yang menunjukkan keimanan dan kesalihan.

- Melakukan tindakan-tindakan amar ma’ruf dan nahi munkar dalam menghadapi kezaliman, keserakahan, dan rekayasa serta kebijakan—kebijakan yang mengarah, mempengaruhi, dan menyebabkan kerusakan lingkungan dan tereksploitasinya sumber-sumber daya alam yang menimbulkan kehancuran, kerusakan, dan ketidakadilan dalam kehidupan.

- Melakukan kerjasama dan aksi-aksi praksis dengan berbagai pihak baik perseorangan maupun kolektif untuk terpeliharanya keseimbangan, kelestarian, dan keselamatan lingkungan hidup serta terhindarnya kerusakan-kerusakan lingkungan hidup sebagai wujud dari sikap pengabdian dan kekhalifahan dalam mengemban misi kehidupan di muka bumi ini untuk keselamatan hidup di dunia dan akhirat.

Kedaruratan dan kerusakan lingkungan seringkali dipandang normal sebagai harga yang harus dibayar dari aktivitas manusia dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang seharusnya punya batas-batasnya. Selain faktor ambisi sejahtera dan kuasa korporasi, ada andil perilaku, gaya hidup boros/ budaya manusia yang kapitalistik. Situasi ini dapat dipahami dari dua pandangan sikap manusia terhadap lingkungan hidup. Antroposentrisme adalah pandangan yang berpusat pada manusia, dimana nilai penghargaan terhadap alam lebih karena manfaat material bagi manusia. Dalam hal ini, hubungan manusia dengan alam lebih menekankan nilai untuk mengamankan sumber daya yang dibutuhkan untuk kesejahteraan manusia. Ekosentrisme, sebaliknya, adalah pandangan yang menekankan kepentingan alam itu sendiri, dan hubungan antara manusia dan alam lebih menekankan kewajiban konservasi (Amérigo et al. 2007, Hoffman dan Sandelands 2005). Ekososialisme religius dapat menyelesaikan ketegangan antara kedua konsep tersebut dengan membayangkan ‘tatanan manusia dan alam yang bersifat ilahi, lepas dari egoisme manusia beserta keinginannya.’

Di dalam Islam terdapat prinsip-prinsip yang dibutuhkan untuk menyelamatkan dunia—baik bagi Muslim maupun non-Muslim. Keberlanjutan atau melestarikan hidup adalah sebuah manifesto keimanan. Seorang islam yang paripurna dapat membedakan mana energi surga dan energi neraka, halal dan haram secara hukum syariat. Energi yang baik punya dimensi keberlanjutan dan energi jahat tidak. Ini barangkali yang bisa menjadi karakter ekososialisme islam.

Teologi Al-Maun adalah konsep amal usaha dan amal saleh yang dipopulerkan Muhammadiyah yang nilainya diambil dari Quran surah Al-Maun. Melalui teologi inilah Muhammadiyah merefleksikan dirinya dalam amal saleh nyata membebaskan manusia dari kemiskinan melalui tiga jalur gerakan pendidikan, kesehatan dan layanan sosial. Semangat Al-Maun ini menjadi nilai welas asih: empati, kasih sayang, cinta, peduli.

Hadirnya teologi Al-Maun ini melahirkan rumah sakit, rumah miskin, rumah yatim. Dari Al-Maun ini juga peluang meletakkan dasar-dasar ekososialisme Islam menjadi sangat dimungkinkan baik dalam pemikiran maupun tindakan. Al-Maun mengajarkan praksis advokasi langsung, tindakan nyata untuk pembebasan penderitaan, bukan surat Al-Qur’an yang memerintahkan berwacana saja.

Kerusakan ekologis bukan semata akibat kelalaian, tapi bagian dari struktur ekonomi-politik yang menempatkan alam sebagai objek eksploitasi. Ekososialisme menolak keras pendekatan ekoteknokratis yang hanya memodifikasi kapitalisme, tapi tetap mempertahankan eksploitasi. Ekososialisme menawarkan: Dekonstruksi terhadap kepemilikan privat alat produksi, Demokratisasi produksi dan konsumsi, dan Pemulihan relasi metabolik antara manusia dan alam.

Ada keterkaitan prinsip-prinsip ekososialis dengan nilai-nilai Islam seperti tawhid (kesatuan), amanah (tanggung jawab), mizan (keseimbangan), dan khalifah (kepemimpinan profetik-ekologis). Islam mengajarkan prinsip kesalingterhubungan antara manusia dan ciptaan lain, yang dalam kerangka ekososialis bisa memperkuat landasan etik perjuangan ekologis. Konsep fasad (ke/peng/rusakan) dalam Islam disebut sebagai bentuk kritik teologis terhadap kerakusan dan ketidakadilan praktik eksploitasi sumber daya alam. Jadi, Islam dan ekososialisme memiliki banyak kesamaan (commons value) sehingga sangat punya pijakan epistimologis jika disandingkan menjadi ekososialisme Islam.

Sumber energi yang merusak bumi, menindas masyarakat miskin, dan petaka ekologis dan sosial adalah simbol dari fasād kerusakan dan kezaliman. Cirinya seperti menghasilkan polusi berbahaya, Menciptakan petaka bagi makhluk hidup, dan Kebangkrutan sosio-ekologis. Sebagai contoh Energi Neraka antara lain: Batubara, Minyak bumi, Energi nuklir, Nikel, Rare earth, dan mineral lainnya. Sementara, energi Surga adalah sumber energi bersih, terbarukan, adil, dan berkelanjutan, serta tidak merusak ciptaan Tuhan dengan penanda ia bersih dan sehat, Tidak merusak, Memperkuat tauhid, Menghargai mizan dan Rahmah. Sebagai contoh kita tahu seperti Matahari (solar energy), ombak, Angin, Biomassa & Energi air bersih.

Karakter Al-Maun Hijau itu adalah perilaku menunjukkan bagaimana nilai-nilai dan praktik keagamaan Islam yang autentik mengarah pada gaya hidup sehat, adil, damai, kasih sayang, dan bermanfaat bagi semua makhluk hidup. Kecanggihan Al-Maun Hijau adalah kekuatan pengetahuan yang dapat didaya-manfaatkan memitigasi resiko krisis iklim bagi menyebarluasnya kemelaratan manusia sehingga masalah krisisnya ditangani atau dicegah. Inilah yang membedakan dengan varian dua generasi Al-Maun sebelumya yaitu teologi Al-Maun dan Neo-Al-Maun yang lebih berpusat pada kepentingan manusia. Di awal sjarah gerakan Islam Muhammadiyah dikenalkan KH Dahlan bahwa Al-Maun adalah ajaran Islam Welas-Asih: mendidik, mengasuh, memelihara, menyehatkan, mengobati, menyantuni, memerdekakan. Dalam konteks penderitaan bumi, nilai-nilai dan etos welas asih demikian sangat relevan dalam pikiran dan tindakan ekososialisme sebagai penerapan prinsip-prinsip kekhalifahan di bumi (amanah, mizan, maslahat, halal-haram, adil, dsb). Manusia punya tugas memakmurkan bumi dan dalam waktu bersamaan juga menjadi manusia yang membumi secara sosial dan ekologi.

Dalam tradisi Katolik dikenal empat tahapan ajaran menuju kesadaran lingkungan yang disebut sebagai gelombang cinta gereja yang meliputi Altius (hubungan vertical dengan tuhan), Longius (hubungan sosial), amplius (advokasi politik struktural), dan profoundus atau relasi harmoni dengan alam (Binawan 2020). Dalam tradisi Islam kita kenal tiga serangkai relasi yang utama yaitu hablum mina Allah (relasi manusia dengan tuhan), hablum mina annas (relasi sosial), dan hablum mina alam (relasi manusia dan lingkungan hidup). sementara melihat dari dalam gerakan Muhammadiyah juga dapat dipahami fase-fase menuju ekososialisme yaitu dimulai dari kelahiran teologi Al-Maun, Neo Al-Maun, dan Green Al-Maun. Ketiga fase inilah yang penting untuk disetarakan dengan fondasi ekososialisme di Muhammadiyah.

- Teologi al-Ma’un menjadi landasan pokok pergerakan Muhammadiyah. Pendiri Ahmad Dahlan mengajarkan Qur’an Surat al-Ma’un kepada para muridnya secara berulang-ulang karena kesadaran bahwa menolong kesengsaraan umum adalah tugas sangat mulia tetapi berat. Surat Al-Maun mengajarkan bahwa ibadah ritual dan kesalehan individual dapat menjadi pendusta agama jika tanpa amal sosial.

- Teologi Neo-Al-Maun yang dipopulerkan oleh Zakiyuddin Baidhawy (2009), yaitu urgensi respon kelompok agama terhadap dampak globalisasi dan kapitalisme yang menuntut kreatifitas dan kepeduliannya menyangkut advokasi terhadap kelompok rentan, korban kekerasan seksual, diskriminasi gender, rasialisme, disabilitas, dan sebagainya. Hal ini untuk mempertegas visi keberpihakan al-Ma’un sebagai love for the poor, dengan melihat fakta banyaknya sistem ekonomi yang menindas dan sangat kapitalistik.

- Al-Maun Hijau atau Geen Al-Maun adalah paduan antara solidaritas sosial dan ekologi sebagai kaualitas muslim paripurna. Bukan hanya shaleh sosial tetapi juga secara ekologis memiliki keshalehan praksis yang membela hak manusia sekaligus alam. Jika Al-Maun tahap pertama, dijiwai ketaatan pada sang Ilahi, Al-Maun lebih peduli pada manusia yang menderita maka Al-Maun Hijau melihat peluang mitigasi dan pertahanan lingkungan hidup yang sehat agar tidak menyebabkan petaka dan derita bagi masyarakat manusia. Dalam kondisi tertentu, Al-Quran menyerukan mendahulukan kepentingan bumi (Rosyid 2025) dan tepat sekali surat al-Maun mendorong Muslim sensitif pada persoalan penderitaan umum baik manusia maupun ekosistem. Al-Maun sudah seratus tahun diberdayakan untuk urusan sosial. Zaman ini diperlukan daya kreatif, agar perilaku konsumerisme dapat berubah menjadi gaya hidup lebih eco-friendly sambil tetap social-friendly. Ini semua demi kebutuhan daya dukung ekologi berwawasan masa depan (transformasi). Isu krisis iklim, krisis pangan, bencana alam dan tambang, pencarian sumber energi surga (bersih dan adil), dan berbagai dampak polusi plastik, adalah sederatan pekerjaan rumah dari Al-Maun Hijau yang notabene adalah ijtihad ekososialisme Islam yang baik dan benar bagi ibu bumi (kehidupan). Sudah berlangsung, kerja menghijaukan Al-Maun dalam praksis keseharian (everyday earth defender) sebagai sebuah harapan hidup sejahtera dan lestari.

Pandangan Muhammadiyah tentang krisis sosio-ekologis adalah bahwa Kerusakan lingkungan, seperti banjir, tanah longsor, pendangkalan sungai dan danau, kelangkaan air, polusi air dan udara, pemanasan global, penurunan keanekaragaman hayati, wabah penyakit hewan dan manusia, serta kelangkaan pangan mengalami peningkatan sebagai dampak dari ketidakseimbangan dan kerusakan lingkungan fisik maupun non-fisik di permukaan bumi. Semua itu tidak hanya merupakan dampak dari siklus perubahan ekologi, tetapi juga akibat perbuatan dan rekayasa tangan manusia (Q.S. al-Rum [21]: 41). Tangan manusia ini dapat berupa kebijakan yang keliru mengelola sumber daya alam dan kejahatan korporasi yang mencelakai alam.

Bersyukur di negara mayoritas muslim di Indonesia risalah-risalah yang menjadi ‘fondasi’ ekososialisme itu nyata ada seperti teologi lingkungan, fikih lingkungan, fikih air, fikih agraria, fikih transisi energi, ekoteologi pertanian, fikih kebencanaan, etika lingkungan, PHIWM, fikih penaggulangan plastik, fatwa-fatwa lingkungan hidup MUI, green hajj (haji ramah lingkungan), dan ada banyak lagi. Begitu juga geliat politik hukum advokasi masyaakat sipil Islam terhadap beragam persoalan salah asuh ‘sumber daya alam.’

Ekososialisme

Bagi saya, panduan hidup ekososialisme tak berbeda dengan teologi lingkungan dan amal Kebajikan dalam Islam yang saya pahami. Ada banyak titik temu antar keduanya. Pertama, keterbukaan pemikiran. Dalam Islam, api gerakannya melalui tafsir kontemporer selalu diaktualisasikan dalam kehidupan sesuai semangat zaman. Zaman sekarang adalah zaman melawan kapitalisme dengan memoderasi antara kebutuhan sosial-kemanusiaan dan hak-hak alam tempat manusia bergantung.

Brownhill et al (2021: 2-3) membuka buku pegangan tentang ekososialisme dengan definisi yang sangat luas:

Bagi kami, ekososialisme bukanlah pertama-tama sebuah teori atau garis partai yang turun dari atas, melainkan konvergensi gerakan perlawanan dan anti-kapitalis dari bawah, beserta praktik dan kritiknya, yang bersama-sama mengartikulasikan perlawanan terhadap relasi eksploitasi dan perampasan serta pembelaan, pembentukan, dan penjabaran praktik ekonomi politik alternatif dan cara hidup, yang berakar pada keadilan sosial dan ekologis.... Eko-sosialisme, singkatnya, dapat dipahami sebagai sebuah gerakan, perspektif, praktik, dan dalam beberapa kasus, politik institusional yang menyatukan prinsip dan tujuan sosialis dan ekologis,... komunitas egaliter yang sehat secara sosio-ekologis di seluruh dunia.

Dengan demikian, ekososialisme itu bukan egoisme atau individualisme tetapi semangat hidup berjamaah (bersama, solider) untuk kemaslahatan manusia dan alam semesta—dalam Islam juga disertakan penghormatan dan pemuliaan kepada sang penciptanya.

Titik temu kedua, moderatisme dan tidak ekstrim. Al-Maun sebagai reprentasi Islam terbuka tafsirnya untuk visi kepenolongan—bisa dalam konteks manusia dan lingkungan hidup secara adil dan proporsional. Pun ekososialisme adalah paradigma yang memperhitungkan keseimbangan dan tidak ekstrim misalnya hanya melulu berhikdmat pada kebaikan alam tanpa memikirkan manusia kebanyakan. Semua yang ekstrim lebih gampang dihancurkan ketimbang bertahan. Moderatisme seperti ekososialisme yang punya potensi diterima oleh beragam ideologi dan pemikiran, melampuai nasionalisme sempit, dan generasi.

Ketiga, titik temu itu bernama nilai inklusifisme. Inklusif artinya merangkul perbedaan dan ini juga sesuai dengan hukum alam yang teruji sejarah dalam jaring-jaring kehidupan (web of life) misalnya ekosistem keragaman hayati dalam hutan yang jutaan tahun telah bertahan. Pemikiran dan gerakan ini ditandai dengan inklusif dengan keberadaan nilai-nilai demokrasi, toleransi, keadilan, dan kemanusiaan universal. Upaya bersama yang memiliki motif keluar dari krisis kemanusiaan dan krisis ekologi skala planet. Setiap amal usaha dalam berkhidmat untuk bumi manusia dilandasi dengan semangat pluralitas, keterbukaan ilmu pengetahuan, dan rasionalitas beragam suku bangsa, ras, dan agama.

Demokrasi dengan segala kelebihan dan kekurangannya menjadi ruang aktualisasi bekerjanya nilai-nilai ekososialisme dengan penuh harap. Buya Syafii Maarif mengakui tidak ada sistem politik yang sempurna. Bahkan, demokrasi itu bisa menciptakan orang seperti Hitler, Mussolini, Franco, dan Donald Trump. Begitu juga dengan demokrasi di Indonesia, sama sekali belum sehat. Kalau tidak dibenahi, suatu saat akan menjadi sumber malapetaka untuk sementara waktu. Tetapi untuk jangka panjang, tidak ada pilihan lain, kecuali melalui sistem demokrasi yang sehat dan kuat, Islam moderat dan inklusif akan tetap membimbing Indonesia untuk mencapai tujuan kemerdekaan yang sesungguhnya.

Ekososialisme tak perlu ditabukan karena bukan dominasi satu ideologi saja. Seperti ditekankan oleh Brownhill et al (2021: 3), di dalamnya terdapat

...beragam nilai dan pandangan dari varian-varian Marxisme, feminisme, anarkisme, Indigenisme, dekolonisasi (pemerdekaan nasional), abolisionisme, sindikalisme, kooperativisme, spiritualisme, dan terkadang aspek-aspek dari aliran-aliran tertentu demokrasi sosial, statisme teknokratis, dan filsafat agama, seperti teologi pembebasan [baca: Al-Maun dalam konteks tulisan ini], Buddhisme, dan Taoisme.

Sosialisme pernah menjadi penyemangat anti-kolonialisme di Indonesia. Bahkan konstitusi di Indonesia punya banyak nilai sosialisme. Dalam Islam varian liberation theology itu sepadan dengan spirit liberasinya surat Al-Maun, yang akan menghubungkannya dengan spiritualisme progresif-ekologis dalam hasanah ke-Islam-an. Karenanya, ekososialisme adalah cabang dari teologi Al-Maun Hijau, atau yang lebih moderat adalah bahwa Al-Maun Hijau sangatlah kompatibel untuk disebut sebagai cabang ekososialisme.

Perubahan revolusioner

Perubahan yang dibayangkan oleh penganut ekososialisme di seluruh dunia bersifat sangat revolusioner. Jauh lebih revolusioner daripada Revolusi Industri abad ke-19 yang memperkenalkan mesin-mesin berbahan bakar fosil dan yang menegakkan kapitalisme serta pembangunanisme. Siapa yang berani melangkah sejauh itu? Saya pikir jawabannya adalah: pemuda. Dalam konteks ini, pemuda dapat dipahami sebagai agen yang paling dinamis dalam membentuk dan mengimajinasikan ulang komunitas bangsa. Mereka adalah kelompok yang memiliki daya imajinatif tinggi, berani menggugat struktur lama, dan menjadi pelopor narasi-narasi baru tentang masa depan. Dalam kerangka ini, ‘pemuda’ bukan hanya kategori usia, melainkan kategori kesadaran historis dan keberanian untuk bertindak. Sejarah Indonesia tidak pernah sunyi dari peran pemuda. Dari Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi 1945, hingga Reformasi 1998, pemuda selalu hadir sebagai pelopor perubahan. Mereka melahirkan ide-ide yang melampaui zamannya, menolak untuk tunduk pada status quo, dan membayangkan tatanan masyarakat yang lebih adil dan beradab (ditambah lestari).

Kontribusi Ben Anderson (2018 [1972]) yang menuliskan buku Revolusi Pemuda untuk mengapresiasi angkatan muda yang bisa kita pikirkan untuk konteks ekososialisme bagi kaum muda. Kaum muda tetap aktual sejak dulu sampai di masa depan nanti dengan segala benih-benih daya kreatifitas, nyali, dan radikalitasnya. Kecanggihannya Ben Anderson saya kira adalah menciptakan kategori sosiologis baru dalam konteks revolusi yaitu pemuda. Pemuda yang diberikan kredit penting bagi bekerjanya gagasan dan praktik revolusi anti-kolonialisme. Sebagai subyek revolusi, pemuda selalu hadir di setiap zaman termasuk pada zaman oligarki ekstraktif yang bergerak beringas menghancurkan alam, keragaman hayati, daratan, lautan dan juga manusia-nya sebagai entitas kebudayaan yang dilumpuhkan demi serakah tanah dan mineral.

Di sini, terminologi 'Pemuda' adalah mereka yang ikut meyakini besarnya permasalahan sosio-ekologis, memikirkan betapa mendesaknya untuk bertindak, dan tentu saja jiwa muda yang penuh keberanian bertindak benar demi kebaikan yang besar dan permanen (bumi manusia). Parrhesia (Foucault 2018 [1983]), berani berkata dan bertindak benar walaupun pahit rasanya dan yang utama juga keberanian meresikokan keadaan demi tersampainya pesan, adalah suatu tugas moral-etis yang diperlukan zaman ini untuk menantang berbagai rezim ekonomi politik eksploitatif yang mengancam kehidupan manusia dan lingkungan hidup. Kaum muda haruslah belajar bertindak benar—melakukan pembelaan akan hal-hal yang diyakini benar untuk ‘bumi manusia’. Bumi manusia adalah terminologi yang mewakili semangat ekososialisme bagi kaum muda yang terus bergerak, kreatif, berdaya tahan dalam tindakan-tindakan perlawanan untuk ibu bumi yang lestari. Tidak ada panggilan yang lebih mulia dibandingkan panggilan untuk secara gotong royong (berjamaah) mempertahankan kehidupan bersama (ibu bumi) yang memeluk setiap helai nafas semesta manusia. Jika boleh dilanjutkan keperluan revolusi mental tahap selanjutnya, bahwa hari ini tidak cukup berhenti pada subyek warga-bangsa tetapi keluarga planet bumi sebagai kepedulian kuat untuk hidup lestari.

Teringat kata-kata Gus Dur dalam sebuah pengantar buku yang diterbitkan Obor 'Pembangunan PLTN: Demi kemajuan peradaban?' (Kurniawan, Wilardjo, dkk 1996), bahwa alasan mempertahankan hidup adalah alasan paling benar dalam berbagai penolakan Pembangunan. Abdurrahman Wahid menuliskan pesan moral dalam kasus penentangan warga pada Pembangunan PLTN di Jawa Tengah itu:

Bila pengambilan keputusan dengan berdasarkan persetujuan orang banyak tidak dapat dilakukan, bagaimana kita dapat membangun PLTN? Bagi mereka yang memilih untuk secara pro-aktif menentang, hendaknya bukan bermotivasi rasa marah, jengkel, dendam. Sebab yang utama adalah situasi yang mencekam ini, seperti yang sering diucapkan George Orwell atau Kafka yang mempertanyakan, ‘begitu saja tidak bisa, kok berani mengambil keputusan?’ inilah hakikatnya gugatan rakyat, hakikatnya perlawanan hakiki. Tidak perlu ada yang memahami dan mengerti, tidak perlu ada pengikut yang mengelu-elukan perlawanan ini. Karena perlawanan hakiki landasannya adalah moralitas kemanusiaan pada titik yang paling rawan yaitu bagaimana melestarikan kehidupan.

Bila kita membiarkan ini dan membiarkan pemecahannya pada waktu, kita berarti melarikan diri dan ini harus digugat secara moral. Ini sikap rancu dan tidak konsisten dalam berpikir. Rasionalitas pemikiran kita inilah yang membuat kita harus sejak dini melihat bahwa perlawanan itu ada pada esensi kemanusiaan. Perlawanan untuk mempertahankan kepentingan umum. ini dasar kita untuk bersikap walaupun yang lain kelihatannya tidak bersikap. Kita harus memiliki kepercayaan pada kemanusiaan dan ini untuk kepentingan bersama. Ayolah kita berbuat.

Nilai-nilai yang dihadirkan Gus Dur di atas sejatinya adalah nilai-nilai emansipatoris yang sangatlah dekat dengan ekososialisme dalam maksud tulisan ini. Sehingga kaum muda ekososialis, tumbuh dan bersatu! Hari ini perlu berbuat karena mendesaknya situasi krisis politik yang meresikokan bumi, manusia, dan biosfer kita. Ada banyak sekali fenomena Pembangunan yang paradoks, membangun yang merusak. Sebagai contoh, fenomena ratusan proyek Pembangunan mulai energi, bendungan, food estate, tambang batubara, nikel, pembangkit listrik ditolak warga dengan alasan warga ingin melestarikan kehidupannya, ingin melanjutkan hidup sampai anak-cucunya.

Revolusi ekososialisme juga bisa dibayangkan oleh kaum muda untuk menciptakan tatatan berdasarkan obyektifikasi sejarah kolonialisme lama maupun baru yang merampok dan membangkrutkan lingkungan hidup (tidak bisa dipulihkan). Kaum muda revolusi hijau (Al-Maun Hijau)—yang berkomitmen pada hak-hak manusia dan lingkungan dapat merebut posisi dari obyek pembangunan menjadi subyek kewargaan ekososial yang autentik.

Kaum muda adalah pencipta peristiwa, turut andil membangun sejarah. Ia adalah makhluk yang menyejarah sebagaimana catatan Ben Anderson dalam revolusi pemuda. Kaum muda juga menjadi aktor yang memastikan politik harapan (politics of hope) itu ada di tengah gelombang pesimisme akan pertahanan bumi dari keserakahan politik ekonomi. Saya membayangkan, kaum muda NU dan Muhammadiyah yang dapat membangun pemahaman paripurna akan subtansi ekososialisme dapat meletakkan fondasi tata kehidupan politik yang lebih ramah alam dan ramah manusia. Dalam visinya, terikat kuat dengan peradaban ekologis yang pernah diilustrasikan oleh Gerry van Klinken dengan kriteria dan bagaimana cara menggapainya secara berjamaah sesama warga planet bumi (earthly citizenship). Risalah tersebut sangat penting dalam mendorong kerja kesetiakawanan ekologis selanjutnya di mana pun kita hidup. Ini adalah persoalan yang sedang kita hadapi, bahwa polihan skema Pembangunan kita masih jauh panggang dari api ekososialisme. Shaf-shaf gerakan sosial-lingkungan berbasis kaum muda seperti FNKSDA, kader Hijau Muhammadiyah, Kristen Hijau, dan beragam organ ‘sempelan’ atau berbasis komunitas kaum muda perlu terus bergerak akseleratif dan sangat disarankan juga provokatif untuk berlomba-lomba dalam kebaikan bagi bumi dengan keyakinannya, pengetahuan, dan sumber daya yang tersedia. Kaum muda ini punya legitimasi politik, moral, agama, budaya yang paripurna sebagai generasi yang mewarisi peradaban bumi, radikalisasi gerakan di zaman ekonomi penghancuran lingkungan dan manusia adalah sebuah keniscayaan, sebagai tugas peradaban.

Tugas kaum muda dalam membangun peradaban ekologi adalah, pertama, mengubah imajinasi menjadi aksi-aksi langsung. Kedua, mendorong pengorganisasian basis yang lebih berdaya tahan, Ketiga, menciptakan ruang politik ekologi yang liberatif untuk visi ekososial. Keempat, membangun jejaring global untuk terus bertindak secara benar bagi kemaslahatan bumi dalam skala planet (di saat krisis hilangnya biodiversitas, polusi plastic, dan krisis iklim).

Menguatnya peran kelompok agama ditunjukkan dalam menyikapi kasus-kasus kerusakan lingkungan yang bukan saja menjadi ancaman bagi suatu negara tertentu tetapi juga bagi masyarakat manusia se-dunia. Muhammadiyah dalam Risalah Islam Berkemajuan (Muhammadiyah 2022) dituliskan:

Salah satu tantangan yang dihadapi manusia terkait persoalan lingkungan adalah perubahan iklim yang terjadi dalam skala global. Perilaku manusia yang boros terhadap energi dan semena-mena terhadap lingkungan telah menyebabkan peningkatan panas dan perubahan yang cepat di lapisan atmosfer, laut dan daratan. Sebagai dampaknya, perubahan iklim global semakin cepat terjadi yang ditandai dengan akselerasi panas bumi. Dampak tersebut telah dan akan berakibat buruk terhadap kelangsungan hidup manusia dan alam hayati lainnya, di antaranya angin puyuh, kebakaran hebat, bencana banjir, dan hantaman gelombang panas di berbagai kawasan. Pemanasan global yang tanpa kendali akan mencapai tingkat suhu yang berakhir pada kiamat iklim, pada akhirnya punahnya kehidupan bumi (hal.76).

Dalam risalah Muhammadiyah juga dinyatakan Muhammadiyah kerja ‘advokasi’ mencermati regulasi yang dapat membahayakan lingkungan dan perubahan iklim.

Pada aspek praktis, warga Muhammadiyah di berbagai lapisan telah dan akan tetap terlibat aktif dalam gerakan pelestarian lingkungan, baik secara individu melalui gaya hidup yang pro-ekologis, maupun secara kolektif dengan, misalnya, implementasi sekolah dan kampus hijau, sedekah sampah, sekolah kader lingkungan (daratan, sungai, dan laut), pembangunan kawasan penyejuk bumi, gerakan audit lingkungan mandiri, dan pengembangan energi baru dan terbarukan. Melalui pelestarian lingkungan dan pengendalian perubahan iklim, Muhammadiyah turut berkiprah bagi terwujudnya masyarakat dunia yang lebih tenteram dan beradab. (hal.67)

Bagi pembaca, tentu saja deklarasi ‘Al-Maun Hijau’ ini menjadi fondasi moral-etis di dalam keterlibatannya mengelola ‘sumber daya alam.’ Agar tidak terjebak dalam lingkaran setan energi neraka tidak terbarukan secara ekologis dan menindas secara sosial-kemanusiaan. Sebagai umat semesta yang dikaruni alam dan iman, manusia Indonesia dengan anugerah sumber daya alam yang melimpah yang bisa menjadi petaka setiap saat dengan fakta-fakta pada kerentanan iklim yang tinggi, tentu Indonesia harus menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Transformasi ini membutuhkan kepemimpinan politik ekologi yang lebih radikal, kekuatan ekososial, kolaborasi lintas iman, dan kesadaran kewargaan ekologi yang tinggi untuk merebut tata kehidupan yang adil dan lestari dengan mendayagunakan nilai-nilai ekologi, agama, budaya, kearifan lokal, dan juga temuan-temuan 'saintifik'. Zaman Baru pasca oligarki ekstraktif ini membutuhkan narasi tranformastif: bahwa dalih apa pun manfaat pembangunan tidak boleh mengorbankan kemaslahatan bumi-manusia. Inilah tantangan peradaban ekososialisme dan atau kita.

David Efendi (defendi83@gmail.com) adalah dosen Fisipol di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Acuan

Abdoellah, Oekan S. 2020. Dari ekologi manusia ke ekologi politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Amérigo, María, Juan Ignacio Aragonés, Belinda de Frutos, Verónica Sevillano, and Beatriz Cortés. 2007. ‘Underlying Dimensions of Ecocentric and Anthropocentric Environmental Beliefs.’ The Spanish Journal of Psychology 10 (1):97–103.

Anderson, Ben. 2018 [1972]. Revoloesi pemoeda: pendudukan Jepang dan perlawanan di Jawa, 1944-1946. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.

Baidhawy, Zakiyuddin. 2009. Teologi Neo Al-Ma’un: Manifesto Islam menghadapi globalisasi kemiskinan abad 21. Jakarta: Civil Islamic Institute.

Baiquni, M., and S. Susilawardani. 2002. Pembangunan yang tidak berkelanjutan. Yogyakarta: Penerbit Transmedia Global Wacana.

Binawan, Andang L. 2020. Spiritualitas keadilan ekososial. Yogyakarta: Kanisius.

Brownhill, Leigh, Salvatore Engel-Di Mauro, Terran Giacomini, Ana Isla, Michael Löwy, and Terisa Turner, eds. 2021. The Routledge Handbook on Ecosocialism, Routledge International Handbooks. London: Routledge.

Foucault, Michel (ed Joseph Pearson). 2018 [1983]. Parrhesia: berani berkata benar. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.

Friedman, Thomas L. 2016. Thank you for being late: an optimist's guide to thriving in the age of accelerations. New York: Farrar, Straus and Giroux.

Hoffman, Andrew J., and Lloyd E. Sandelands. 2005. ‘Getting Right with Nature: Anthropocentrism, Ecocentrism, and Theocentrism.’ Organization & Environment, 18 (2):141–62.

Hubbell, J. Andrew, and John C. Ryan. 2021. Introduction to the environmental humanities. London: Routledge.

Keraf, A. Sonny. 2010. Etika lingkungan hidup. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Kurniawan, Iwan, Liek Wilardjo, dkk. 1996. Pembangunan PLTN: demi kemajuan peradaban? Jakarta: INFID/ WALHI/ Yayasan Obor Indonesia.

Lopez, Mario Ivan, Nathan Badenoch, and Achmad Choirudin, eds. 2022. Manusia, alam, dan masyarakat: kajian multidisiplin Asia Tenggara. Yogyakarta/ Tokyo: Insist Press/ Center for Southeast Asian Studies (CSEAS).

Magdoff, Fred, John Bellamy Foster (terj Pius Ginting). 2018. Lingkungan hidup dan kapitalisme: sebuah pengantar. Jakarta Selatan: Marjin Kiri.

Muhammadiyah, PP. 2000. Pedoman kehidupan Islami warga Muhammadiyah: Keputusan Muktamar Muhammadiyah Ke-44, tgl 8 s/d 11 Juli tahun 2000 di Jakarta. Jakarta: PP Muhammadiyah.

Muhammadiyah, PP. 2022. Risalah Islam berkamajuan. Yogyakarta: PP Muhammadiyah.

Naess, Arne. 2008 [1973]. ‘The shallow and the deep, long-range ecology movement: a summary.’ In The ethics of the environment, edited by Robin Attfield. Routledge: Routledge.

Paine, Thomas (Pengantar W .S. Rendra). 2000. Daulat manusia: jawaban atas serangan Burke terhadap revolusi Perancis. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Rosyid, A. S. 2025. Al-Quran, bilang kepentingan bumi harus didahulukan. Yogyakarta: Intrans Publishing.

Sessions, George, ed. 1995. Deep ecology for the twenty-first century. Boston: Shambhala.

Voigt, Maria, Hjalmar S. Kühl, Marc Ancrenaz, David Gaveau, Erik Meijaard, Truly Santika, Julie Sherman, Serge A. Wich, Florian Wolf, Matthew J. Struebig, Henrique M. Pereira, and Isabel M. D. Rosa. 2022. ‘Deforestation projections imply range-wide population decline for critically endangered Bornean orangutan.’ Perspectives in Ecology and Conservation 20 (3):240-248.

Baca dan download pdf artikel di sini.