Ekonomi ekologis sebagai lentera pemandu

Gerry van Klinken

Ekonomi pertumbuhan adalah struktur kuasa hegemonik… Kritik-kritik fisik, sosial, ekonomis dan psikologis yang mendasar terhadap sistem ekonomis hasilnya, yang telah diangkat sejak tahun 1970an, tidak pernah ditangani.

(Spash 2021)

Di seluruh dunia, struktur ekonomi sedang disesuaikan secara intensif untuk menghadapi krisis iklim. Paling terkenal adalah European Green Deal, dan Green New Deal Amerika Serikat. Di Indonesia ada Just Energy Transition Partnership (JETP). Semuanya dikatakan bertujuan mentransformasi ekonomi agar menjauhi bahan bakar fosil dan meyelamatkan bumi, secara adil bagi manusia yang menjadi korban krisis iklim. Semuanya baru di tahap awal; banyak yang belum jelas, banyak yang perlu diperdebatkan ke depan.

Pertanyaan kita di sini adalah, apakah program-program penyesuaian ini cukup untuk menghindari musibah keruntuhan iklim yang sedang berlangsung? Lebih tepat lagi, bagaimana kita sebagai ilmuwan sosial dapat menilai program sejenis? Untuk menjawabnya, kita harus mendalami materi baru yang selama ini belum masuk ke dalam agenda ilmu pengetahuan sosial. Tujuan diskusi di bawah adalah membuka beberapa perspektif baru untuk menilai proposal yang ada. Perspektif ini sangat dibutuhkan untuk ikut mencerahkan perdebatan publik.

Bagian pertama menyinggung sejumlah program transformasi hijau yang sedang main. Yang kedua memperkenalkan konsep metabolisme sosial: sebuah pengertian kunci dalam ilmu ekonomi ekologis yang menjadi dasar untuk menilai program sejenis. Bagian ketiga menerapkan metabolisme sosial untuk membahas apa yang kadang disebut Kapitalisme Hijau. Bagian terakhir menyampaikan sejumlah saran praktis untuk memajukan perdebatan publik soal ini.

Green New Deal di mana-mana

Uni Eropa pada tahun 2020 menyepakati program raksasa yang disebut European Green Deal. Tujuannya adalah menurunkan emisi gas rumah kaca sebanyak 55% pada tahun 2030 dibanding tahun 1990, dan mencapai apa yang disebut ‘net zero’ pada tahun 2050. Sebenarnya ‘net zero’ tidak berarti betul-betul ‘zero’. Sisa emisi gas rumah kaca ditutupi pengurangan emisi di tempat lain, hal mana diurus melalui perdagangan kredit karbon. Biaya fantastis sekitar 1.000 milyar Euro akan ditanamkan dari kas negara untuk menciptakan ekonomi melingkar, di mana pengerukan sumber daya alam serta pembuangan limbah ke alam bebas dikurangi mendekati nol. Banyak sekali dana tambahan akan dikeluarkan oleh pihak swasta. Rencananya amat rumit, dan baru mulai diimplementasi. Hampir semua bidang ekonomi akan tersentuh, dari pertanian sampai konstruksi, pelestarian alam sampai infrastruktur, dan masih banyak lagi.

Di Amerika Serikat ada sejumlah proposal sejenis, tetapi belum sepenuhnya menjadi kebijakan. Pendukung sengaja menamakannya Green New Deal, sekedar mengingatkan program raksasa President Franklin D. Roosevelt untuk menghadapi krisis ekonomi dunia pada tahun 1933-35. Yang paling terkenal diajukan pada tahun 2019 oleh anggota Kongres Alexandria Ocasio-Cortez bersama Senator Ed Markey. Mereka berkata bahwa baik pergerakan buruh maupun pergerakan iklim menuntut transisi yang adil menuju kondisi berkelanjutan. Proposal mereka akhirnya gugur di medan laga politik. Sebagian kemudian ditampung dalam berbagai program yang disukseskan President Joe Biden, terutama Inflation Reduction Act pada tahun 2022 dengan biaya US$370 milyar.

Dua-dua program ini, yang di UE dan di AS, umumnya disambut positif oleh pengamat: Asal dibuat seambisius mungkin, maka akan sangat berguna. Salah seorang di antaranya menulis (Heenan 2021: 313):

‘Menciptakan masyarakat yang ekologis secara penuh menuntut transformasi yang bersifat revolusioner, di mana tatanan sosial yang kapitalis berdasarkan pemerasan dan penindasan diganti dengan masyarakat baru yang berdasarkan kerja-sama, kesetaraan, dan keadilan. Sebuah Green New Deal harus menjadi jembatan yang menuju masa depan ini.’

Ada yang mengkritiknya atas dasar teknis. Misalnya rencana ‘penangkapan karbon’ (carbon capture) dikhawatirkan tak akan efektif. Dan ada yang melihatnya murni sebagai pembajakan dana publik oleh perusahaan raksasa. Seperti dikatakan ekonom ekologis Clive Spash (2021): ‘Trilyunan dolar hanya menunggu dibajak dalam transisi menuju bentuk kapitalisme yang baru.’

Pada akhir 2022, Indonesia menyepakati sebuah program khusus dengan Amerika Serikat dan Jepang senilai USD 20 milyar untuk mengurangi ketergantungan negeri ini pada batu bara. Namun, pengamat menilai dana Just Energy Transition Partnership (JETP) tak akan mencukupi untuk menghilangkan bahan bakar fosil dari ekonomi Indonesia.

Metabolisme sosial

Bagaimana kita sebagai ilmuwan sosial – baik ilmu politik, sosiologi, maupun ilmu ekonomi – akan menanggapi program-program raksasa ini secara bertanggung-jawab? Langkah pertama adalah kesadaran bahwa ilmu yang konvensional telah gagal memahami situasi yang sebenarnya. Mengapa gagal? Karena ilmu telah memisahkan Masyarakat dari Alam, dengan spesialisasi ilmu masing-masing. Ilmu yang umumnya diberikan di bangku kuliah hanya membahas urusan manusia dengan manusia. Ahli ekonomipun umumnya tak pernah memikirkan alam – yang dianggap jatuh di luar bidangnya dan dicap ‘eksternalitas’. Dalam dunia nyata, krisis iklim adalah gejala alam ciptaan manusia secara sosial. Kita harus terbuka belajar ilmu sosial yang baru, yang melibatkan bumi di dalamnya.

Krisis tak akan diselesaikan ilmuwan alam sendiri, juga tidak ilmuwan sosial yang konvensional, tetapi ilmuwan baru yang memahami alam sebagai keseluruhan, dengan manusia sebagai bagiannya. Perintis ekonomi ekologis Joan Martinez-Alier (2015) menegaskan, studi ilmu tentang pasar (ekonomi konvensional) harus dinomor-duakan setelah ilmu ekologi dan ilmu lembaga-lembaga sosial. Sebab ekonomi pasar tidak mungkin ada tanpa bumi dan masyarakat. ‘Eksternalitas’ seperti polusi udara mendahului ‘internalitas’ seperti harga mobil.

Dalam bahasa termodinamika (fisika), sistem ekonomi harus dipandang sebagai ‘sistem terbuka’ (bukan ‘sistem tertutup’ antara penghasil produk serta konsumen melulu). Dalam sistem terbuka, materi dan tenaga terus-menerus keluar-masuk dengan lingkungan di luar. Batu bara, misalnya, masuk dari luar, dibakar, lalu CO2, abu, serta energi buangan dikembalikan ke lingkungan. Pertukaran tenaga dan materi memungkinkan sistem ekonomi berkembang menjadi semakin rumit dan majemuk. Proses ini disebut ‘metabolisme’. Tubuh manusia pun bertumbuh subur selama metabolisme berjalan mulus; tanpa itu, kematian langsung menyusul. Sistem ekonomi tidak berbeda dengan tubuh manusia. (Ahli fisika Fritjof Capra menerangkan metabolisme secara ringkas namun jelas dalam video singkat The Systems View of Life).

Tentu ada kemungkinan wilayah luar itu tidak mampu menyediakan atau menyerap apa yang oleh sistem ekonomi dimakan/ dibuang padanya. Kekurangan sumberdaya alam seperti minyak bumi merupakan ancaman bagi keberlanjutan sistem ekonomi; demikian juga kelebihan polusi seperti CO2 dan plastik.

Metabolisme ‘sosial’ (karena melibatkan masyarakat) adalah unsur paling kunci dalam bidang baru bernama ekonomi ekologis (ecological economics). (Dan adalah penekanan pada metabolisme sosial yang membuat bidang ini jauh lebih radikal daripada ekonomi lingkungan, environmental economics – perbedaannya diterangkan di sini). Diskusi berikut mengandalkan tulisan dari beberapa peletak dasar bidang baru ini (dibahas oleh (Fischer-Kowalski and Haberl 2015)). Mau tak mau, diskusi bersandar pada sejumlah grafik yang kwantitatif. Mengapa bahan ini belum menjadi tema utama di setiap Fakultas Ekonomi? Saya tidak tahu jawabannya.

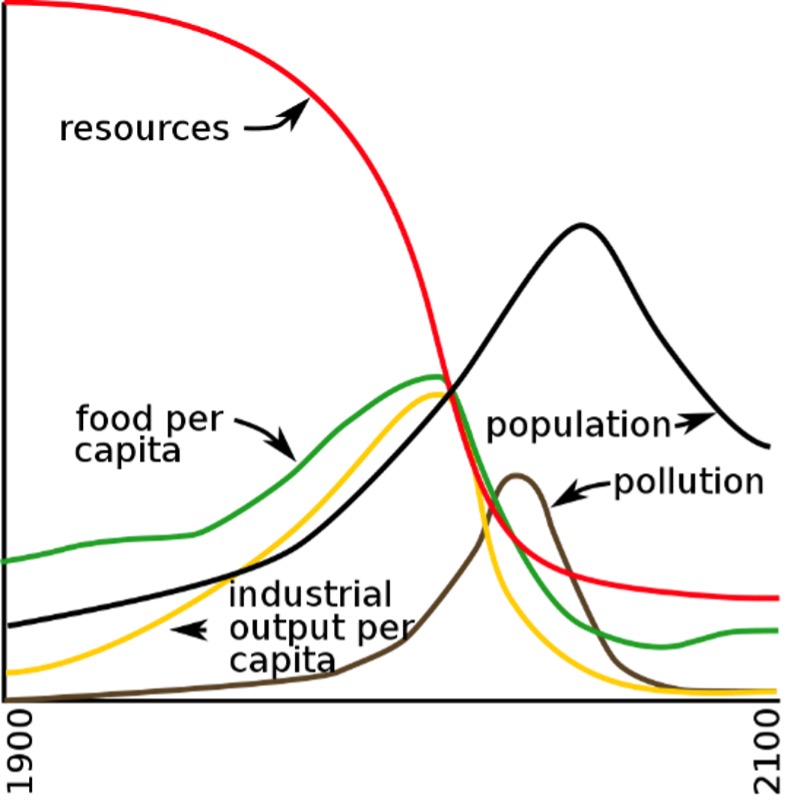

Figure 2 diambil dari Batas-Batas Pertumbuhan, laporan dari Kelompok Roma tahun 1972 (Meadows, et al, and (terj Masri Maris) 1980 [asli 1972]). Laporan ini dibahas juga dalam bab lain buku dewasa ini. Apabila grafik manapun dapat memicu mimpi buruk, inilah dia. Ia menggambarkan kesehatan ekologis sistem bumi ke depan, dengan menggunakan lima indikator. Bagian awalnya (kiri) berdasarkan data riil, bagian akhir (kanan) merupakan ramalan ke depan. Perhitungannya dibantu oleh komputer, yang waktu itu belum sekuat sekarang. Modelnya pun relatif sederhana. Namun secara garis besar ramalannya tetap dinilai sah (misalnya (Meadows, Randers, and Meadows 2011 [2004], Turner 2008, Bardi and Alvarez Pereira 2022: Bab 18)).

Kini, istilah ‘batas-batas pertumbuhan’ berubah nama menjadi ‘batas-batas planet’ (planetary boundaries). Ini telah menjadi bidang penelitian yang sangat luas (misalnya (Rockström et al. 2023)). Dari sembilan batas-batas sistem bumi, enam telah dilanggar oleh kegiatan manusiawi, semuanya baru dalam beberapa tahun terakhir ini. Melanggar batas-batas ini berarti membawa bumi ke dalam zona-zona ketidakstabilan yang titik akhir sulit diramalkan.

Penting diperhatikan: seluruh indikator kesehatan bumi dihitung massanya, bukan dolarnya. Sumber daya alam seperti bijih tambang besi dihitung dengan ton, bukan nilai tukarnya di pasar. Demikian pula polusi yang dihasilkan oleh proses industrial. Populasi dihitung jumlah tubuh manusia. Pangan per kapita serta produksi pabrik per kapita pun dihitung beratnya. Beda ekonomi konvensional dan ekonomi ekologis terletak di situ: yang satu melihat hanya nilai tukarnya, dalam satuan mata uang seperti dolar, yang lain melihat materi dan kadang energi. Uang tidak memiliki hubungan langsung dengan bumi. Ia dapat dicetak, bila perlu. Materi dan energi berhubungan langsung dengan bumi; dan tidak bisa diciptakan dari nol atau dihilangkan.

Relasi indikator satu dengan yang lain yang digambarkan model sederhana ini masuk akal. Bumi besarnya terbatas. Sumber dayanya pun terbatas, sehingga sekali digali, bijih besi misalnya tak dapat digali lagi di masa depan. Demikian pula polusi: CO2 dari pembakaran batubara, sekali dibuang ke atmosfir, tak akan begitu saja lenyap dari sana (sebagian diserap air laut, sebagian tumbuhan, tapi daya serap dua-duanya ada batasnya). Dunia di mana penghabisan sumber daya alam serta penambahan polusi bertumbuh secara eksponensial jelas tidak baik bagi manusia (tidak baik pula bagi seluruh kehidupan lain di muka bumi). Produksi pangan menurun, demikian juga produksi pabrik. Kiamat! Milyardan orang mati. Kurva populasi penduduk bumi anjlok secara dramatis.

Gagasan metabolisme sosial pertama kali dikemukakan oleh Karl Marx pada pertengahan abad ke-19 (Saito 2023 [orig Jap 2020], Foster 1999). Ancaman yang menghadapi peradaban industrial adalah ‘keretakan metabolik’ (metabolic rift). Namun, karena saat itu tidak ia menerbitkannya – dan juga karena pemimpin Uni Soviet yang diilhami Marx tidak mau tahu aspek ini – maka temuan Marx lama sekali tidak diperhatikan. Hingga tahun 1970an.

Pesan Figure 2 adalah: Musibah hanya dapat dihindari dengan menghormati batas-batas pertumbuhan yang ditetapkan oleh bumi. ‘Kurangilah’ adalah pesan utamanya. Kurangilah penggalian sumber daya alam, kurangilah populasi, kurangilah polusi. Kondisi idealnya akan tercapai bila pemanfaatan sumber daya alam menghormati kapasitas bumi untuk menyediakannya. Apabila langkah-langkah itu dimasukkan dalam model Kelompok Roma, maka kurva populasi tidak anjlok, tetapi juga tidak bertumbuh lagi. Hidup di dalam batas-batas pertumbuhan adalah hidup tanpa bertumbuh lagi. Sesederhana itu pesannya. (Semuanya harus diimplementasikan secara bersama-sama. Mengubah hanya satu – seperti misalnya memperbaiki pencegahan polusi – tidak menyelesaikan masalah, sebagaimana dibuktikan dengan terang dalam laporan Kelompok Roma).

Masalah utama yang mengakibatkan musibah di Figure 2 adalah ciri eksponensial dari kurva-kurvanya. Kurva melengkung naik. Pertumbuhan semakin hari semakin cepat. Kurva polusi, misalnya, kalau baru dipikirkan bila sudah tinggi, tak ada waktu lagi menghentikannya. Demikian juga kurva kehabisan sumber daya alam. Sistem kapitalis dicirikan kurva eksponensial melengkung naik. Sifat paling dasar dari kapitalisme adalah pertumbuhan tanpa henti. Tanpa pertumbuhan, tidak ada kapitalisme. Pertumbuhan 0% oleh ekonom konvensional dianggap bencana ekonomis: biang pengangguran, kebankrutan, dan kerusuhan politik.

Hasil 1: Metabolisme sosial saat ini berlebihan

Marilah kita pertimbangkan sejumlah hasil kunci yang ditemukan kaum ekonomi ekologis. Yang paling mendasar adalah: menempelkan sejumlah angka nyata pada energi dan massa yang dihabiskan per orang per tahun, di masa lalu dan sekarang. Angka-angka ini menyatakan dengan jelas: metabolisme manusia bertumbuh terlalu besar untuk dapat ditanggung bumi. Prinsip-prinsip dasar ekonomi ekologis membuktikan secara kwantitatif bahwa metabolisme sosial yang industrial sama sekali tidak dapat disatukan dengan gaya hidup berkelanjutan.

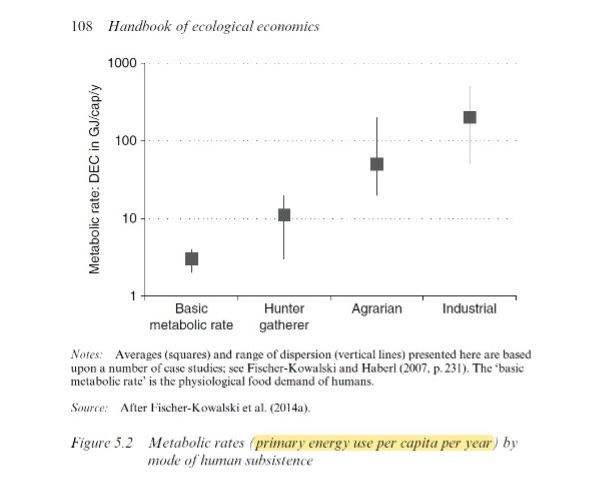

Ilmu menghitung-hitung indikator metabolisme sosial menjadi semakin mantap selama 30 tahun terakhir ini. Salah seorang perintisnya bernama Rolf Peter Sieferle, sejarawan Jerman yang memetakan metabolisme sosial dalam sejarah Inggeris sepanjang waktu yang lama, beberapa ribu tahun. Yang paling menarik dari kesimpulannya digambarkan dalam Figure 3. Di sini Sieferle menghitung energi primer yang dikonsumsi per orang per tahun pada berbagai zaman.

Datanya menunjukkan tiga zaman yang pola pemakaian energinya sangat berbeda.

- Tahap pertama adalah pola ekonomi pemburu dan pengumpul (hunter-gatherer). Energi pada zaman itu berasal dari sayur dan daging untuk menghidupi tubuh manusia, plus kayu bakar untuk masak dan pemanasan. Energi yang dipakai oleh pemburu/ pengumpul berjumlah kira-kira 1-11 Gigajoule per kapita per tahun. Sedikit sekali.

- Tahap kedua ditandai oleh munculnya pertanian tetap, di mana orang tak lagi pindah-pindah tetapi hidup dalam desa. Energi tubuh manusia bertambah dengan yang dihabiskan oleh hewan seperti kerbau (untuk pertanian) atau kuda (transportasi). Masyarakat petani memakai jauh lebih banyak energi per kapita daripada masyarakat pemburu/ pengumpul: sekitar 80 GJ/kap/thn (perhatikan skala vertikal yang logaritmik…).

- Tahap ketiga adalah zaman industrial, sejak awal abad ke-19. Di sini energi manusia dan hewan semakin digantikan energi fosil seperti batu bara, minyak dan gas. Energi yang dihabiskan jauh lebih banyak: 200an GJ/kap/thn.

Ide-ide Sieferle dan lain-lain banyak dibahas di kalangan ilmiah pada tahun 1980an. Salah satu indikator yang paling sering disebut adalah ‘HANPP’ (Human Appropriation of Net Primary Production). Sekarang sejumlah negara secara rutin menyediakan statistik metabolisme sosial tiap tahun – misalnya Eurostat di Uni Eropa.

Pendekatan yang sama dipakai oleh Global Footprint Network untuk menghitung Jejak Kaki Ekologis sedunia. Sebuah peta menarik menunjukkan hasilnya untuk tiap negeri, lengkap dengan sejarahnya. Hampir tiap negeri industrial meninggalkan jejak ekologis yang jauh lebih besar daripada tanah yang sebenarnya ada padanya. Hasilnya lebih memprihatinkan lagi apabila diingat bahwa bukan saja manusia membutuhkan tanah untuk bisa hidup, tetapi spesies lain juga.

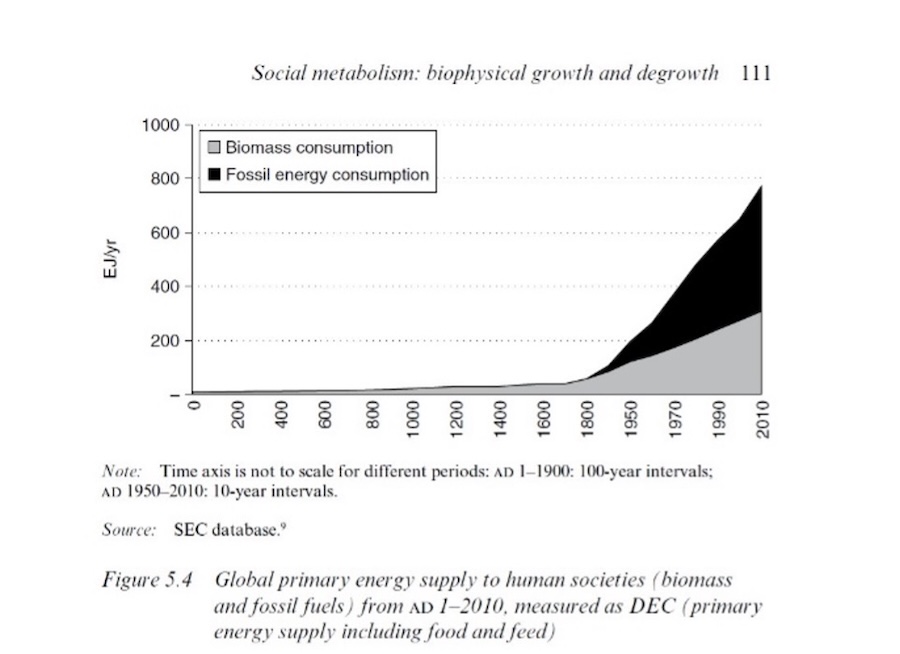

Para ekonom ekologis dapat menunjukkan bahwa kurva metabolisme sosial manusia yang kurang bertanggung-jawab selama 200 tahun terakhir memiliki hanya satu penyebab: bahan bakar fosil. Batubara, minyak bumi, dan gas mendorong pertumbuhan yang luar biasa dalam manufaktur barang per orang per tahun sejak tahun 1800. Lihat Figure 4 untuk buktinya. Padahal, sekarang sudah jelas bahwa seluruh energi bahan bakar fosil menghasilkan polusi. CO2 hasil pembakarannya menyebabkan gejala rumah kaca yang telah menciptakan krisis iklim sedunia. Kurva kenaikan pemakaian bahan bakar fosil sekaligus menyebabkan kenaikan polusi. Sesuai dengan Figure 2 dari Kelompok Roma, kenaikan polusi lama-lama akan menggerogoti kenaikan produksi pangan dan kenaikan populasi, alias memicu musibah global.

Hasil 2: PDB tak berguna, bahkan berbahaya

Nama para pakar yang menghasilkan temuan ilmiah ini dibicarakan dalam buku Martinez-Alier (2015). Sejarah bidang baru ini terbaca dalam bab Martinez-Alier di buku Hornborg et al (2007: Bab 11). Nama besar yang pertama adalah Nicholas Georgescu-Roegen (1906-1994, lahir di Romania, warganegara Amerika, pernah berkunjung ke Indonesia). Georgescu-Roegen melatih Herman Daly, yang pada gilirannya melatih banyak pemimpin lain yang aktif sekarang. Ia meninggalkan karirnya di ekonomi pembangunan setelah menyadari kerusakan ekologis yang diciptakannya. Manusia harus mengurangi metabolisme sosialnya. Pertumbuhan harus berhenti, sekarang juga. Tujuan utama dari seluruh aktivisme ekologis jelas adalah: memulihkan kendali manusia atas metabolisme sosial. Secara jangka panjang, itu berarti menggantikan sistem ekonomis kapitalis dengan sistem yang lebih bersahabat dengan alam (lebih ekologis, lebih berkelanjutan), sekaligus lebih berteman dengan manusia biasa (lebih setara).

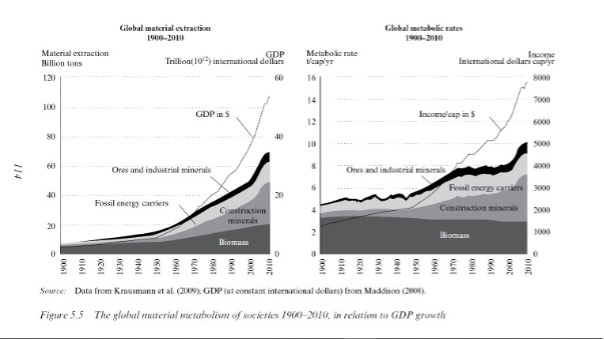

Data mereka memungkinkan para ekonom ekologis untuk berdiskusi dengan ekonom biasa mengenai Produk Domestik Bruto, PDB (yaitu, Gross Domestic Product, GDP). Menurut ekonomi konvensional, PDB adalah indikator sukses yang paling penting. Pertanyaannya: mengapa tidak kita turunkan saja metabolisme sosial dalam ton dan Joule, tanpa mempengaruhi pertumbuhan PDB dalam dolar? Mengapa tidak kita upayakan planet yang sehat dan sekaligus ekonomi yang bertumbuh? Upaya ini disebut ‘decoupling.’ Ekonom ekologis merasa skeptis perihal kemungkinan ini (yang barangkali dapat menjelaskan mengapa mereka tak begitu populer dalam Fakultas Ekonomi…). Mereka dapat menunjukkan bahwa kurva perubahan PDB dalam dolar berkorelasi secara positif dengan kurva metabolisme sosial dalam ton (lihat Figure 5). Dua-duanya bertumbuh secara cepat selama abad ke-20 dan awal ke-21 – bahkan bertumbuh secara eksponensial. Kurva eksponensial selalu menandakan sinyal bahaya, sebagaimana telah dicatat di atas. Urusan uang tidak mudah dilepas (di-’decoupling’) dari hal menyangkut bumi. Ternyata, angka-angka uang berkaitan secara erat dengan urusan bumi! Secara historis, kaitannya sangat dekat. Studi-studi lain menunjukkan bahwa berbagai macam teknologi yang berjanji akan melepasnya (untuk menghasilkan ekonomi melingkar - circular economy - yang ideal) kemungkinan besar tak akan memenuhi janji (Giampietro 2019).

Hasil 3: Angka-angka yang sungguh berkelanjutan

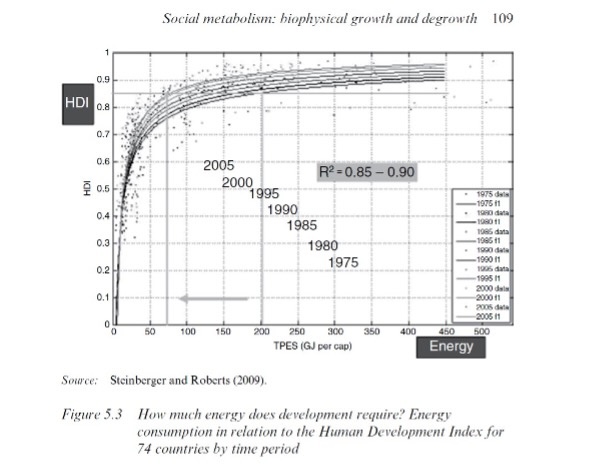

Namun, para ekonom ekologis tidak hanya memaksakan orang mandi air dingin. Mereka juga menawarkan alternatif yang berdasarkan fakta. Misalnya mereka dapat meniadakan mitos yang berkata bahwa penyusutan ekonomi akan mengurangi kesejahteraan. Data mereka menunjukkan bahwa tidak perlu menambah terus konsumsi bahan bakar fosil untuk membuat kehidupan lebih nyaman. Figure 6 mengaitkan metabolisme sosial (aspek energi) dengan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index, HDI). Indeks tersebut berusaha mengukur kesejahteraan masyarakat secara lebih utuh daripada hanya sekedar pendapatan per kapita, dengan melihat juga panjang umur dan tingkat pendidikan. (Atau lebih tepat, HDI mengukur potensi kesejahteraan manusia, asal pembagiannya berlangsung merata.) Bagian kiri grafik ini memperlihatkan bahwa kenaikan metabolisme sosial di awal-awal pertumbuhannya menyebabkan kenaikan HDI yang cepat. Orang sungguh-sungguh diangkat dari kemiskinan lewat proses pembangunan.

Namun, kenaikan bareng tersebut hanya berlangsung sampai mencapai angka metabolisme sosial sekitar 80 GJ/kap/thn. Angka ini tak jauh beda dengan konsumsi energi yang menurut Sieferle adalah tipikal dalam masyarakat agraris. Setelah itu, bila metabolisme sosial terus dinaikkan, tidak begitu mempengaruhi HDI lagi. Dengan kata lain, kenaikan metabolisme sosial, setelah mencapai tingkat tertentu, tidak berkontribusi banyak untuk menambah kesejahteraan manusia. Boleh dikatakan metabolisme sosial di atas tingkat agrarian adalah metabolisme yang boros – bahkan metabolisme yang berbahaya mengingat soal CO2 dan biodiversitas. Dengan kata lain lagi, mengurangi pemakaian energi bahan bakar fosil sampai tingkat di kawasan 80 GJ/kap/thn tak akan mengurangi kesejahteraan secara signifikan (asal dibagi secara merata)! Kesimpulan ini meniadakan kekhawatiran bahwa mengurangi konsumsi akan ‘mengembalikan manusia ke zaman purba’, hidup di gua mengenakan kulit rusa.

Lalu angka pemakaian energi per kapita yang berapa dapat dianggap berkelanjutan? Sudah lebih dari 25 tahun lalu, sebuah kelompok teknis Switzerland memperkenalkan ‘Masyarakat 2000 Watt,’ sebuah konsep untuk behalan Utara yang bertujuan mengurangi pemakaian energi per kapita (seluruh jenis tidak hanya listrik) hingga mencapai angka berkelanjutan 2000 Watt pada tahun 2050. Angka ini sama dengan 63 GJ/kap/thn, bahkan sedikit di bawah tingkat agraris a la Sieferle. Kaum insinyur telah mengesahkan proposal ini. Mereka menghitung bahwa masyarakat 2000 Watt dapat dicapai tanpa mengurangi kenyamanan, dengan menerapkan teknik efisiensi dan kecukupan. Data yang mudah diakses (misalnya sebuah daftar di Wikipedia, dan Our World in Data) memperlihatkan bahwa rata-rata pemakaian energi per kapita di seluruh dunia tidak jauh dari angka berkelanjutan (77 GJ/kap/thn). Tetapi negeri terkaya jauh melampaui angka ini, sedangkan banyak negara berkembang berada di bawahnya.

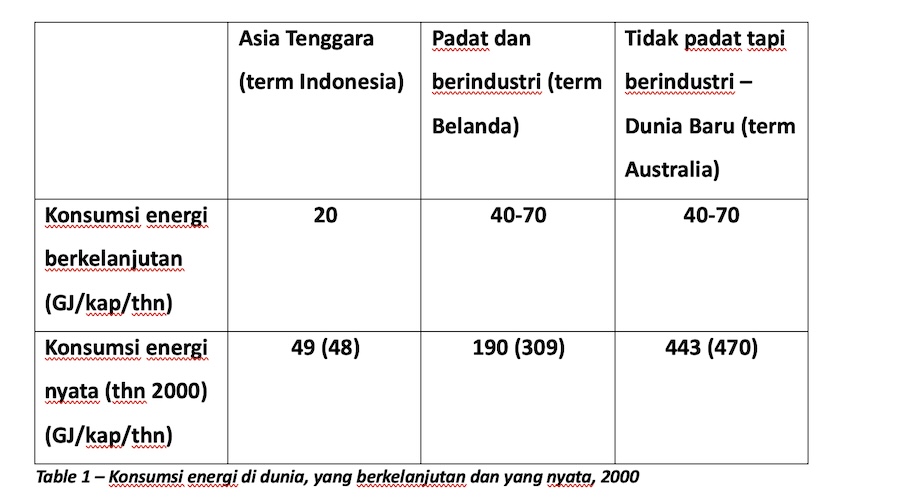

Salah satu studi dari pelopor ekonomi ekologis Marina Fischer‐Kowalski dkk memberikan sedikit lebih detil (Krausmann et al. 2008) (data untuk tiap negeri dapat diunduh). Angka energi berkelanjutan terhitung sedikit lebih rendah dibanding Masyarakat 2000 Watt: 40-70 GJ/kap/thn di negeri Utara yang dingin, dan 20 GJ/kap/thn di negeri tropis yang hangat. Bagaimana gambarannya di ketiga negara yang sudah sering disebut dalam buku ini: masyarakat pendatang Australia, negeri Belanda di tengah Eropa yang imperialis, dan Indonesia yang pasca-kolonial?

Australia, sama seperti Amerika Serikat, termasuk negeri yang paling haus energi di dunia: 470 GJ/kap/thn, hampir 9x angka yang berkelanjutan. Kepadatan penduduk masih rendah (12/km2), di bawah batas keberlanjutan. Ini berarti negeri seperti Australia dan Amerika Serikat harus mengubah gaya hidupnya secara amat dramatis, tetapi mereka memiliki tanah yang cukup mengembangkan gaya hidup agraris yang nyaman ke depan. Penghabisan energi di Belanda termasuk yang paling tinggi di Eropa: 309 GJ/kap/thn. Sedangkan kepadatan penduduknya - 140/km2 - terdapat jauh di atas tingkat yang berkelanjutan untuk Eropa. Untuk Belanda dan Eropa pada umumnya, ini berarti mereka harus mengubah baik gaya hidup maupun kepadatan penduduknya secara radikal agar dapat hidup nyaman di masa depan. Angka-angka buruk ini adalah konsekwensi dari ‘Modus Hidup Imperial’, yang dibicarakan dalam bab mengenai Degrowth. Eropa sejak dulu telah memindahkan beban lingkungan hidup akibat gaya hidup berfoya-foya kepada negeri pinggiran yang kolonial. Eropa tetap melakukannya sampai sekarang. Untuk membalikkan upah dari kesalahan historis ini akan menjadi tantangan yang sangat besar!

Indonesia, seperti seluruhnya Asia Tenggara dan Asia Timur, memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, tetapi pemakaian energi per kapita cukup sederhana: 48 GJ/kap/thn pada tahun 2000. Ini sebenarnya sudah agak tinggi untuk wilayah tropis ini. Kepadatan penduduknya dinilai dekat batas yang berkelanjutan. Dengan kata lain, standar hidup dan kepadatan penduduk di Asia Tenggara saat ini (atau tepatnya pada tahun 2000) sudah dekat dengan angka yang berkelanjutan. Asal tidak bertumbuh lagi! Apa yang dilihat turis Barat di Asia Tenggara saat ini bukanlah ‘kemarin’ melainkan ‘besok’ (asal ‘pembangunan’ berhenti sekarang juga, dan pembagiannya setara).

Hal-hal ini diringkas dalam Table 1.

Hidup bahagia di bumi ini adalah mungkin, dan Indonesia pada tahun 2000 menjadi teladannya!

Kapitalisme Hijau?

Kita kembali ke pertanyaan awal: Apa yang dikatakan oleh ekonomi ekologis tentang Green New Deal yang saat ini sedang hangat? Dengan cara mengaitkan kembali kegiatan ekonomis di dalam masyarakat dengan proses-proses fisika di alam secara sangat kualitatif, maka ekonomi ekologis mengangkat metabolisme sosial dari kegelapan dan menempatkannya di pusat perdebatan. Seluruh Green New Deal yang sedang direncanakan dirumuskan dalam sistem kapitalis yang berada saat ini. Semuanya mencerminkan apa yang sering disebut Kapitalisme Hijau. Kaum ekonom ekologis merasa yakin bahwa kebesaran dan pertumbuhan metabolisme sosial di tengah negeri-negeri yang paling kaya di dunia – semuanya kapitalis – tidak mungkin dibuat berkelanjutan hanya dengan menggantikan karbon dengan energi terbarukan. Lagipula, mereka sama-sama yakin bahwa semua skenario yang ditawarkan untuk membela berbagai bentuk ‘penghijauan’ yang bersifat terbatas di dalam ekonomi yang kapitalis merupakan khayalan belaka.

Misalnya, seperti kita lihat di atas, ekonomi ekologis menyebut sebagai angan-angan belaka gagasan bahwa ekonom uang yang (oleh kebanyak orang) dicintai dapat dilepas (‘decoupling’) dari statistik metabolisme sosial yang semakin dibenci. Decoupling adalah mekanisme kunci dalam banyak skenario di mana krisis iklim dapat diselesaikan tanpa banyak mengubah gaya hidup. Daur-ulang yang komprehensif dalam skenario ini menciptakan ekonomi melingkar, tanpa mengurangi angka pertumbuhan lain yang mencirikan ekonomi konvensional. Impiannya adalah bahwa kapitalisme dapat tetap menyumbangkan semakin banyak barang konsumen, tetapi dalam bentuk ‘hijau,’ tanpa merusak bumi. Ekonomi ekologis adalah mandi air dingin atas impian berdemam konsumerisme yang berkelanjutan. Grafik historis (Figure 5) yang mengkorelasi metabolisme sosial dengan PDB telah membuktikannya. Bukti tambahan terdapat di studi lain, sebagaimana diterangkan oleh Jason Hickel (2020). Ada sedikit data yang menyiratkan decoupling, tetapi itu berlangsung dalam konteks yang tidak bertahan lama atau tidak normal. Dalam Krisis Keuangan Global (Global Financial Crisis, GFC) tahun 2007–2008, dan selama pandemik Covid tahun 2020-2022, konsumsi materi turun lebih jauh daripada indikator ekonomis yang lain. Namu, begitu krisis-krisis tersebut sudah lewat, polanya kembali ke pola lama di mana konsumsi materi dan PDB berjalan sejajar. Ada lain yang memfokus pada ‘ekonomi informasi’ negeri kaya seperti Irlandia. Mereka berkata ini membuktikan decoupling itu mungkin. Namun, negeri kaya sejenis banyak mengalihdayakan (outsource) metabolisme sosialnya ke negeri lebih miskin seperti Cina atau Bangladesh. Apabila outsourcing ini diperhitungkan, maka decoupling lenyap.

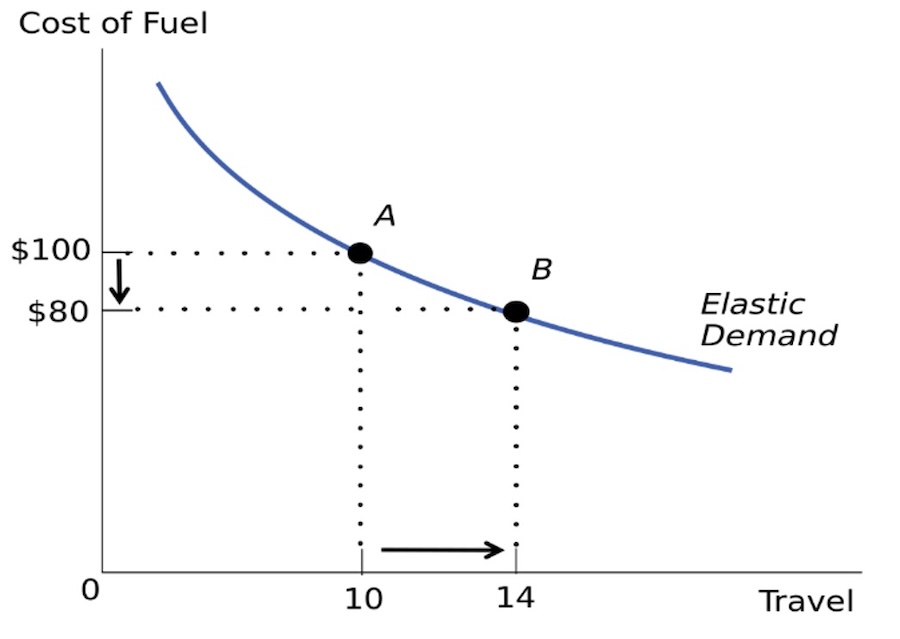

Argumen lain dari ekonomi konvensional memfokus pada efisiensi. Dalam argumen ini, mobil, pesawat, dan AC tetap dapat dipakai asal mesinnya semakin efisien membakar bensin. Sayang sekali, hal inipun telah sejak lama dibantah oleh para peneliti. Pada tahun 1865 ekonom Inggeris bernama William Stanley Jevons mengamati bahwa mesin uap rancangan James Watt menjadi populer. Alasannya? Ia jauh lebih efisien menggunakan bahan bakar batu bara daripada mesin uap yang lazim sebelumnya, rancangan Thomas Newcomen. Tetapi daripada lalu turun, konsumsi batu bara justru naik. Penyebabnya, jauh lebih banyak orang membeli mesin uap, karena pemakaiannya murah. Gejala ini kemudian berulangkali diamati, hingga dinamakan Paradoks Jevons, dan kini dianggap konsep kunci dalam ekonomi ekologis. Contoh aktual: Efisiensi mesin mobil secara bertahun-tahun menaik terus, tetapi pemakaian bahan bakar fosil di sektor transportasi pribadi tidak pernah turun. Mengapa? Karena pemilik mobil, ketika ganti model baru, beli yang lebih besar, misalnya SUV, dengan penalaran bahwa onkos pemakaiannya toh akan sama (Figure 7).

Dunia telah kecanduan bahan bakar fosil. Pecandu biasanya membantah kecanduannya. Berapapun gawatlah krisis yang kita hadapi, kita tetap tidak bisa membayangkan dunia non-kapitalis. Saya pernah menghadiri sebuah demonstrasi di mana spanduk berkata: ‘Lebih gampang membayangkan akhir dunia daripada akhir kapitalisme.’ Seluruh wacana Persetujuan Paris tahun 2015 bernafaskan kapitalisme hijau, berbicara tentang ‘pembangunan berkelanjutan’ dan ‘pertumbuhan hijau’, tanpa ingin melihat faktanya (Spash 2021). Contoh: sebagian besar dana Green New Deal yang sudah diputuskan oleh President Biden dicaplok oleh industri otomotif untuk memperbaiki jalan raya buat mobil baru.

Istilah ‘Hijau’ banyak disalahgunakan. Pada tahun 1999, Hari Bumi, Direktur Utama perusahaan minyak raksasa BP, Sir John Browne, mendapat penghargaan bergengsi dari Program Lingkungan Hidup PBB atas sumbangannya kepada perbaikan lingkungan hidup. Orang yang raut mukanya lembut dan rada akademis tersebut terkenal di media massa karena pertanyaannya yang retoris: ‘Apakah bisa, urusan bisnis melebihi laba belaka? Kami berpendapat: bisa.’ (‘Can business be about more than profits? We think it can.’) Singkatan BP (British Petroleum) dirumuskan kembali menjadi Beyond Petroleum.

Seorang wartawan kemudian bertanya kepada ekonom terkenal Milton Friedman tentang pernyataan John Browne di atas. Apakah mungkin, bunyi pertanyaan, mengurangi laba sebuah perusahaan demi menyelamatkan bumi? Friedman (bukan ekonom yang kiri) menjawab: Tidak mungkin. Bahkan tidak etis apabila Browne memutuskan untuk mengurangi laba BP demi keselamatan bumi. Menurut Friedman, Browne dijadikan Dirut untuk melayani kepentingan pemegang saham BP (implikasinya: bukan untuk mengurusi soal di luar perusahaan seperti lingkungan).

Bukti kebenaran kata-kata Friedman segera menyusul. Pada tahun 2005, terjadilah kecelakaan berupa ledakan dan kebakaran di sebuah instalasi BP di Kota Texas. Lima belas karyawan meninggal. Penyebabnya: pengikisan aturan keselamatan demi menghemat uang. Lima tahun kemudian, pada tahun 2010 - Browne sudah bukan lagi Dirut – terjadilah kecelakaan lebih besar di Teluk Mexico. Ledakan di platform pengeboran Deepwater Horizon membunuh 11 karyawan. Minyak sembur keluar tak terkendali, sehingga memicu musibah lingkungan hidup terburuk dalam sejarah industri minyak. Bencana berlangsung selama tiga bulan. Penyebabnya sama: penghematan atas biaya keselamatan. Banyak cerita Kapitalisme Hijau yang mirip, sebagian dapat dibaca dalam buku Magdoff dan Foster yang juga memuat cerita Browne dari BP (Magdoff, Foster, and (terj Pius Ginting) 2018). Janji kapitalisme hijau banyak tidak terpenuhi – baik dari sudut lingkungan hidup maupun secara finansial. Pada bulan Februari 2025, BP melepaskan ambisi-ambisi hijaunya, di bawah tekanan pemegang saham yang serakah.

David Harvey, ilmuwan sosial Marxis di Inggeris, menyimpulkan Kapitalisme Hijau tidak mungkin ada. Ia yakin kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan sistem kapitalis tidak mungkin dibiayai oleh perusahaan kapitalis sambil mempertahankan laba positif. Ia berkata: ‘Jika kapitalisme dipaksa menginternalisasi’ semua biaya sosial dan lingkungan yang ditimbulkannya ‘dia akan gulung tikar. Sesederhana itu saja kenyataannya.’ (Bab 5, Magdoff dan Foster).

Untuk penelitian lebih jauh

Apa yang dapat dikerjakan aktifis intelektual di Indonesia?

- Telitilah Metabolisme Sosial materi untuk perdagangan impor-ekspor Indonesia. (Data akan menjunjukkan bahwa aliran materi keluar dari Indonesia jauh lebih besar daripada aliran masuk. Kebalikannya diamati dalam negara-negara OECD.) Apa kesimpulan anda tentang sistem ekonomis dunia yang neokolonial?

- Susunlah sebuah Green New Deal buat Indonesia yang memenuhi prinsip dasar ekonomi ekologis! Rancangan anda akan menggantikan seluruh industri bahan bakar fosil baik untuk konsumsi dalam negeri maupun untuk ekspor, dan membatasi jejak ekologis Indonesia. Sejauh mungkin, dasarkanlah rancangan anda pada data metabolisme sosial yang nyata. Catat secara khusus di mana rancangan anda berbeda dengan kebijakan publik yang saat ini berlaku di Indonesia.

Di luar langkah-langkah ‘makro’ sejenis, apakah ada langkah praktis yang dapat dicoba untuk menggerakkan perdebatan publik ke arah yang sehat? Tentu ada. Di bawah ini saya susun sejumlah saran jangka pendek, khusus untuk mahasiswa (kebanyakan dipinjam dari (Magdoff, Foster, and (terj Pius Ginting) 2018: Bab 6)). Tuntutan politik ini semuanya relevan untuk Indonesia pada saat ini, dapat diterapkan tanpa menggulingkan seluruh sistem kapitalis, dan akan bermakna untuk memperbaiki kesehatan bumi.

- Perkenalkanlah pajak karbon, yang seluruh hasilnya dikembalikan ke rakyat

Sistem Harga Karbon mengaitkan nilai dolar pada tiap satuan karbon fosil (batu bara, minyak, dst), di mana harga tersebut mencerminkan kerusakan lingkungan yang disebabkan polusi udara karbon itu. Pihak yang membakar karbon harus membayar Pajak Karbon. Pajak yang realistis – yakni sesuai kerusakan yang disebabkan pada bumi beserta isinya - akan menghasilkan dana yang fantastis selama beberapa dasawarsa mendatang (tentu dengan maksud akhir agar pembakaran karbon fosil menghilang dari muka bumi). Dana itu lalu dipakai untuk mendukung rakyat menyesuaikan diri pada ekonomi ekologis ke depan. (Sistem Pajak/ Harga Karbon dinilai akan jauh lebih efektif daripada sistem yang sekarang berlaku, yaitu Kredit Karbon, sering disebut ‘cap and trade’, di mana emisi CO2 ingin dikendalikan melalui sistem perdagangan sertifikat. Harga sertifikat terbukti mudah dipermainkan hingga terlalu rendah untuk memaksakan perubahan tingkah ekonomis.)

- Hentikan PLTU baru, tutup yang lama.

JETP yang disebut di atas dimaksud untuk memfasilitasi perubahan ini. Tetapi pada pertengahan 2022 Indonesia tetap memiliki PLTU (berbahan bakar batu bara) sebesar 40 Gigawatt. Tetap ada rencana untuk memperluas pembangkitan listrik dengan batu bara sebanyak 26 GW ke depan. Pada tahun 2030, tetap ada rencana mempertahankan 64% dari produksi listrik diperoleh lewat pembakaran batu bara. Angka-angka ini jauh di atas komitment Indonesia pada Perjanjian Paris untuk mengurangi pemakaian karbon fosil. Maka kebijakan Indonesia dalam hal dekarbonisasi oleh lembaga independen Climate Action Tracker dinilai ‘sangat tidak cukup’ (Highly insufficient.) Apabila seluruh dunia bertindak seperti Indonesia, maka kenaikan suhu bisa mencapai hampir 3 derajad Celsius.

- Tolak tambang batu bara baru, hentikan eksplorasi minyak/ gas baru

Indonesia adalah pengekspor batu bara terbesar di dunia (Australia adalah nomor 2). Di manapun dibakar, batu bara adalah sumber emisi CO2 terburuk di antara semua jenis bahan bakar fosil. Keengganan untuk menghentikan ekspor batu bara dapat difahami dari segi pandang perusahaan, tetapi tidak dapat diampuni dari segi pandang bumi dan umat manusia penghuninya.

Badan Energi Internasional (International Energy Agency, IEA) didirikan 1974 oleh sejumlah pemerintahan untuk mengkoordinasikan perdagangan minyak bumi. (Indonesia adalah anggota asosiasi). Pada 2021 IEA berseru agar menghentikan seluruh penanaman modal dalam mengembangkan cadangan bahan bakar fosil baru, alias cadangan tersebut dibiarkan tinggal di perut bumi, alias jangan digali lagi - demi keselamatan bumi. Tinggalkan bahan bakar fosil di dalam tanah (‘Leave it in the ground’) adalah nama pergerakan masyarakat sipil internasional.

- Tekan negara OECD untuk membiayai Hutang Iklim kepada negara berkembang termasuk Indonesia

Indonesia adalah pelaku krisis iklim (karena ekspor batu baranya), tetapi juga korban. Bukan Indonesia yang telah membakar batu bara sejak awal abad ke-19 (CO2 mana tetap beredar di atmosfir sampai sekarang), melainkan Inggeris, Eropa Barat, dan Amerika Serikat. Untuk itu, tuntutan demi keadilan lingkungan hidup secara tepat bersuara agar Indonesia dibayar kompensasi atas kerugian yang dideritanya. Kompensasi itu dapat dipakai untuk menutup industri bahan bakar fosil yang ada, juga untuk membantu korban krisis iklim termasuk nelayan dan petani. Tuntutan Loss and Damage sudah lama disuarakan negara miskin. Program yang disepakati dalam konferensi iklim sedunia COP27 di Sharm El-Sheikh pada 2022 menuju ke sana, tetapi masih banyak yang belum jelas.

- Promosikan mobil yang lebih efisien, dan kurangi penggunaannya

Jakarta sering menderita udara terburuk di dunia, kebanyakan disebabkan mobil berbahan bakar fosil. Kota didominasi mobil tidak lagi nyaman untuk manusia.

Keinginan untuk menciptakan tatanan sosial yang lebih mengutamakan kebahagiaan manusia juga memotivasi butir-butir berikut.

- Kembangkan sumber energi berkelanjutan

- Promosikan transportasi umum

- Dorong pertanian berkelanjutan – kurangi peternakan yang kejam

- Lawan ketidaksetaraan antara kota dan desa, untuk mengurangi kepadatan kota

- Hentikan swastanisasi air minum

- Hentikan penangkapan ikan oleh kapal pukat harimau besar

- Lawan kepunahan ke-6 dengan melindungi spesies terancam

- Sediakan asuransi kesehatan universal, kesejahteraan buruh dan sosial

- Ketenagakerjaan buat buruh yang dipecat dari industri bahan bakar fosil

- Dorong kesetaraan lewat perpajakan

- Hentikan lobbying antara perusahaan dengan pemerintah

- Dukung pergerakaan populer demi keadilan lingkungan hidup

- Kurangi pengeluaran militer

Dari sekian banyak tuntutan menuju ekonomi yang lebih ekologis, yang terpenting adalah yang terakhir:

- Bicarakan soal-soal ini di depan publik!

Gerry van Klinken, pemimpin redaksi Bacaan Bumi: Pemikiran Ekologis untuk Indonesia (imil: bacaanbumi@gmail.com), adalah guru besar emeritus sejarah Asia Tenggara di KITLV (Leiden), Universitas Amsterdam, dan Universitas Queensland. Ia menetap di Brisbane.

[Modifikasi terakhir: 04/06/2025]

Acuan

Bardi, Ugo, and Carlos Alvarez Pereira, eds. 2022. Limits and beyond: 50 years on from The Limits to Growth, what did we learn and what’s next?, A Report to The Club of Rome: Exapt Press.

Fischer-Kowalski, Marina, and Helmut Haberl. 2015. ‘Social metabolism: a metric for biophysical growth and degrowth.’ In Handbook of ecological economics, edited by Juan Martínez Alier and Roldan Muradian, 100–138. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.

Foster, John Bellamy. 1999. ‘Marx’s theory of metabolic rift.’ American Journal of Sociology 105 (2):366-405. doi: 10.1086/210315.

Giampietro, M. 2019. ‘On the circular bioeconomy and decoupling: Implications for sustainable growth.’ Ecological Economics 162:143–156. doi: https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2019.05.001.

Heenan, Natasha. 2021. ‘Ecosocialism and the Green New Deal.’ In The Routledge Handbook on Ecosocialism, edited by Leigh Brownhill, Salvatore Engel-Di Mauro, Terran Giacomini, Ana Isla, Michael Löwy and Terisa Turner, 310-319. London: Routledge.

Hickel, Jason, and Giorgos Kallis. 2020. ‘Is green growth possible?’ New Political Economy and Society 25 (4):469-486. doi: 10.1080/13563467.2019.1598964.

Hornborg, Alf, J. R. McNeill, and Joan Martinez-Alier, eds. 2007. Rethinking environmental history: world-system history and global environmental change. Lanham, MD: Altamira Press.

Krausmann, Fridolin, Marina Fischer‐Kowalski, Heinz Schandl, and Nina Eisenmenger. 2008. ‘The global sociometabolic transition: past and present metabolic profiles and their future trajectories.’ Journal of Industrial Ecology 12 (5‐6):637-656.

Magdoff, Fred, John Bellamy Foster, and (terj Pius Ginting). 2018. Lingkungan Hidup dan Kapitalisme: Sebuah Pengantar. Jakarta Selatan: Marjin Kiri.

Martinez-Alier, Joan. 2015. ‘Ecological economics.’ In International encyclopedia of the social and behavioural sciences, edited by J. D. Wright, 851-864. Amsterdam [etc]: Elsevier.

Meadows, Donella H., et al, and (terj Masri Maris). 1980 [asli 1972]. Batas-batas pertumbuhan: sebuah laporan untuk Proyek The Club of Rome mengenai bahaya yang mengancam umat manusia. Jakarta: Gramedia.

Meadows, Donella H., Jørgen Randers, and Dennis L. Meadows. 2011 [2004]. Limits to growth: the 30-year update. 3d rev. ed. White River Junction, Vermont: Chelsea Green Publishing Co.

Rockström, Johan, Joyeeta Gupta, Dahe Qin, Steven J. Lade, Jesse F. Abrams, Lauren S. Andersen, David I. Armstrong McKay, Xuemei Bai, Govindasamy Bala, Stuart E. Bunn, Daniel Ciobanu, Fabrice DeClerck, Kristie Ebi, Lauren Gifford, Christopher Gordon, Syezlin Hasan, Norichika Kanie, Timothy M. Lenton, Sina Loriani, Diana M. Liverman, Awaz Mohamed, Nebojsa Nakicenovic, David Obura, Daniel Ospina, Klaudia Prodani, Crelis Rammelt, Boris Sakschewski, Joeri Scholtens, Ben Stewart-Koster, Thejna Tharammal, Detlef van Vuuren, Peter H. Verburg, Ricarda Winkelmann, Caroline Zimm, Elena M. Bennett, Stefan Bringezu, Wendy Broadgate, Pamela A. Green, Lei Huang, Lisa Jacobson, Christopher Ndehedehe, Simona Pedde, Juan Rocha, Marten Scheffer, Lena Schulte-Uebbing, Wim de Vries, Cunde Xiao, Chi Xu, Xinwu Xu, Noelia Zafra-Calvo, and Xin Zhang. 2023. ‘Safe and just Earth system boundaries.’ Nature 619 (7968):102-111. doi: 10.1038/s41586-023-06083-8.

Saito, Kohei. 2023 [orig Jap 2020]. Marx in the Anthropocene: towards the idea of degrowth communism. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Spash, Clive L. 2021. ‘Apologists for growth: Passive revolutionaries in a passive revolution.’ Globalizations 18 (7):1123-1148. doi: https://doi.org/10.1080/14747731.2020.1824864.

Turner, Graham M. 2008. ‘A comparison of The Limits to Growth with 30 years of reality.’ Global environmental change 18 (3):397-411.