Kemurahhatian palsu dan relasi manusia-alam

Kemurah-hatian sejati terletak dalam memperjuangkan agar tangan-tangan itu—baik tangan individu atau tangan rakyat-- tidak usah diulurkan untuk memohon dan makin menjadi tangan-tangan manusiawi yang bekerja dan, dengan bekerja, mengubah dunia.

(Freire 2008 [1985]: 13)

Ahmad Sulaiman

Analisis pada masalah lingkungan seringkali berkutat pada perilaku manusia yang dipandang rasional, gamblang dan disadari. Hal ini menyebabkan pengabaian pada aspek ketidaksadaran yang sejatinya lebih dominan. Efek akhir dari itu semua ialah kegagalan dalam mentransformasi perilaku masyarakat untuk secara tulus, autentik dan berkelanjutan terlibat membebaskan alam dan manusia sendiri dari penindasan.

Esai ini memperkenalkan konsep-konsep kunci dalam psikologi Freirean yang umumnya diterapkan dalam emansipasi kaum-kaum lemah terhadap penindasan. Tulisan ini lantas melakukan kritik sekaligus implementasi konsep-konsep itu pada analisa mengenai relasi manusia-lingkungan beserta dampak perilakunya.

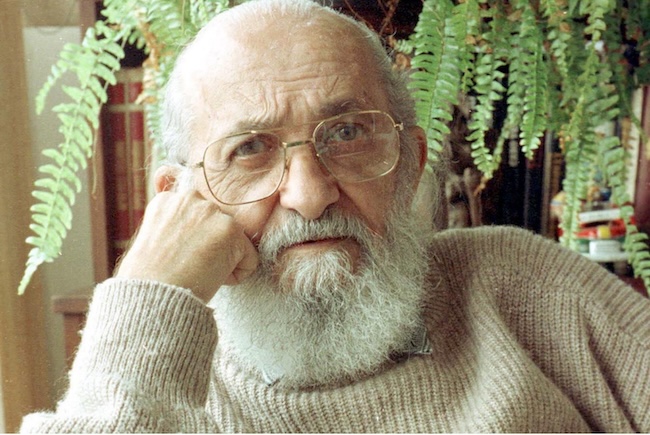

Paulo Freire

Paulo Freire adalah seorang maha guru pendidikan di Brasil yang mencetuskan konsep pedagogi kritis. Kebanyakan orang melihat bahwa Freire hanya dapat memberi kontribusi pada bidang pendidikan. Wajar saja karena karya besarnya yang melegenda menghasilkan kesan demikian dalam judulnya: Pendidikan Kaum Tertindas (Freire 1985). Buku ini telah dicetak hampir sejuta kali dan diterjemahkan dalam puluhan bahasa. Pesannya mudah ditangkap oleh orang di dunia Selatan karena pengalaman penjajahan yang cukup dalam di kesadarannya. Khusus di Indonesia ada sejumlah versi terjemahan yang bisa ditemukan yang menunjukkan betapa besar pengaruh buku ini (setidaknya, fakta tersebut menunjukkan buku ini menghasilkan keuntungan besar bagi penerbit) (Freire 1985, 2008 [1985], 2022, 2000 [1972]). Terjemahan LP3ES tahun 2008 (edisi revisi) adalah favorit saya karena gaya bahasa yang lebih filosofis namun terkesan natural. Mungkin karena penerjemah Roem Topatimasang adalah pengikut dan aktivis Freirian, beda dengan penerjemah edisi terbaru tahun 2022.

Kesulitan untuk menangkap aspek psiko-filosofis dari Freire menjadi maklum bagi banyak orang yang bercita-rasa ilmiah empiris. Mereka seringkali secara tidak sadar melucuti gagasan-gagasan Freire dari konsepsinya tentang jiwa karena Freire cenderung bersifat reflektif dan intuitif. Gagasan Freire yang sangat kompleks dalam berbagai kesempatan sering direduksi sekedar sebagai metode dan teknik belajar di kelas-kelas. Ini fakta yang ironis karena Freire sangat menentang praktik belajar yang memenjara siswa di dalam kelas.

Padahal semua yang telah jatuh hati dan betul-betul asik bergumul dengan pikiran Freire sadar bahwa kekuatan utama dari analisis Freire adalah pada proses psikoanalisa massal yang ia lakukan. Demikian sangat kentara dari penguasaan Freire atas karya-karya para psikoanalis besar semisal Freud, Jung dan Fromm. Mereka semua juga menyumbang gagasan-gagasan penting yang menjadi fondasi Freire dalam mengonstruksi keseluruhan tesisnya di dalam buku Pendidikan Kaum Tertindas.

Yang lebih penting lagi bahwa Freire dapat menggunakan sebuah lensa humanisme kiri dalam melucuti biang kerok dehumanisasi. Humanisme kiri yang dimaksud ini merujuk kepada gagasan manusia sebagai makhluk yang secara fitrah bebas dan fitrah tersebut hanya mungkin terwujud dalam dunia yang menganut kesetaraan antara satu manusia dengan yang lain. Ini jelas sulit disaksikan dalam dunia kapitalis berbahan bakar penindasan struktural yang haus akan pembangunan tak terhingga.

Secara lebih tajam, humanisme kiri Freire kentara ketika ia berhasil menunjukkan bagaimana neoliberalisme bekerja bukan hanya pada wilayah material kehidupan manusia melainkan juga pada wilayah imaterial atau abstrak dimana mesin ideologi neoliberal yang merusak itu bekerja melalui proses-proses tidak sadar yang terkandung dalam 'pendidikan gaya bank' yang menjangkiti falsafah pendidikan publik.

Tidak mengherankan bila kemudian dikatakan bahwa manusia modern adalah manusia dungu yang gagal melihat kebenaran. Selayaknya anjing Pavlov yang meneteskan saliva hanya dengan mendengar suara bel, manusia pula timbul syahwat tak tertahan ketika melihat pundi-pundi kekayaan yang bisa mereka keruk dari alam. Padahal kekayaan yang mereka bakal dapatkan itu hanya membawa kepada kebahagiaan artifisial nan semu. Manusia lupa bahwa alam yang bersih bebas polusi akan membawa ketentraman dan kesehatan adalah harta yang paling mahal.

Puncaknya adalah ketika Paulo Freire membangun teori yang sistematis melihat jiwa manusia sebagai sumber bagi penjara sekaligus pembebas bagi diri mereka. Ambisi terbesar Freire tidak lain adalah untuk mengetuk kesadaran manusia agar merengkuh kembali kemanusiaan mereka dengan mengatasi ketimpangan sosial dan secara aktif memasuki jalan pembebasan. Itulah mengapa gagasan Paulo Freire sangat tepat disebut juga sebagai sebuah teori psiko-filosofis liberatif.

Kemurah-hatian palsu

Freire demikian cerdik ketika ia menyingkap ragam dampak dari pendidikan dehumanistik tersebut. Diantara dampak paling berbahaya yang disebut Freire adalah pembentukan jiwa terbelah, dualisme arketipe penindas-tertindas hingga muncul kemurahhatian palsu di pihak penindas (false generosity). Konsep yang terakhir ini merupakan yang paling menarik dan relevan dengan kondisi penindasan pada alam, namun sekaligus ia justru yang paling sering dilewatkan dalam proses analisis.

Kemurahhatian palsu sangat mengesankan karena ia menjelaskan bagaimana tindakan-tindakan 'tampak-baik' yang dilakukan oleh para penindas sejatinya hanya kosmetik. Jelas saja sekedar kosmetik karena kemurahhatian palsu adalah sebuah tindakan moral yang dilakukan penindas tanpa maksud sekalipun melucuti struktur ketimpangan yang mereka nikmati. Kemurahhatian palsu hanya omong kosong yang bekerja untuk mengelabui tertindas agar merasa terbantu sementara aslinya mereka dirampas kemerdekaannya. Freire menuliskan dengan nada tajam:

Kaum penindas, yang menindas, memeras, dan memperkosa melalui kekuasaannya, tidak dapat menemukan dalam kekuasaannya itu kekuatan untuk membebaskan kaum tertindas dan diri mereka sendiri. Hanya kekuasaan yang bersemi dari kaum tertindaslah yang cukup kuat untuk membebaskan keduanya. Berbagai usaha ‘memperlunak’ kekuasaan kaum penindas dengan alasan untuk lebih menghormati kelemahan kaum tertindas hampir selamanya mewujudkan diri dalam bentuk kemurahan hati palsu; usaha itu tak pernah lebih dari ini. (Freire 1985: 12).

Freire menekankan bahwa dalam bentuk apapun, kemurahhatian palsu itu hanya pelipur bagi rasa bersalah yang menimbulkan kecemasan dalam hati nurani mereka. Benar mereka tahu bahwa mereka telah berlaku keji dengan merampas kebebasan individu lain. Namun, mereka mencoba berpura-pura dan mengelabui diri mereka dengan menyatakan, 'Aku telah berbuat sesuatu tindakan moral untuk kalian'.

Kemurahhatian palsu adalah kemunafikan! Ia merupakan gejala yang timbul karena internalisasi jiwa pada peran penindas yang sudah kadung dipandang normal. Normal karena penerimaan pada hierarki di satu sisi, namun juga ada terselip perasaan “janggal” karena dibarengi ketakutan yang besar di sisi lain. Ketakutan itu adalah ketakutan yang rasional. Bagaimana jika suatu saat relasi yang tercipta berubah? Bagaimana jika akulah yang suatu saat akan mereka tindas?

Katakan sekelompok industrialis yang membeli murah dan menyulap sumber-sumber air menjadi hotel-hotel bintang lima. Mereka menguasai sumber hidup yang sangat vital: air bersih. Masyarakat akhirnya harus memeluk-cium pangkal kaki para industrialis itu untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Maka sebagai bentuk kemurahhatian palsu dengan slogan baku corporate social responsibility masyarakat diberi pekerjaan bergaji rendah, entah sebagai sekuriti atau pelayan. Anehnya masyarakat yang dicuri haknya menganggap demikian wajar dan malah berduyun-duyun meminta bagian. Sungguh cerdiknya para kaum industrial.

Paulo Freire memperlihatkan bahwa praktik kemurahhatian palsu tersebut merupakan mekanisme pertahanan ego yang otomatis diaktivasi manakala jiwa mengalami dilema. Dilema itu bukan lagi dengan imajinasi akan pembalikan kondisi penindas menjadi tertindas sebagaimana sebelumnya. Melainkan, dilema itu terjadi karena laku penindasan bertabrakan dengan fitrah individu yang bebas. Penindasan dan kebebasan adalah kontradiksi bagi satu sama lain. Penindasan mencerabut kebebasan, sedangkan kebebasan merupakan kondisi tanpa penindasan. Mereka mustahil bersintesis. Mereka hanya bisa melampaui satu atas yang lain. Para kaum industrial dan segala kelompok penindas lain jauh dalam lubuk hati mereka merasakan dilema itu.

Kesimpulan demikian muncul karena Freire yakin manusia tahu bahwa esensi dari kemanusiaan yang menyusun individualitas mereka dibentuk utamanya oleh kebebasan. Kebebasan pula yang membedakan manusia dari makhluk lain. Maka, menindas sesama manusia atau melanggar kebebasan orang lain merupakan bunuh-diri esensi yang tidak meninggalkan bekas luka, namun menciptakan distorsi pada identitas kemanusiaan. Bayangkan jika itu terjadi tidak hanya pada satu-dua orang, melainkan pada sebuah bangsa atau bahkan seluruh umat manusia. Betapa berbahaya!

Kebebasan yang dimaksud oleh Freire merupakan kesatuan atas dua konsep. Bebas dalam konsep pertama adalah bebas dalam makna negatif yang berarti 'bebas dari' (freedom from..) atau tiadanya paksaan oleh sesuatu di luar diri manusia. Bebas pada konsep kedua adalah bebas dalam makna positif atau 'bebas untuk' (freedom for..) yang berarti terdapat fasilitas atau akses yang memungkinkan seseorang mampu mengaktualisasi diri. Manusia sering lupa bahwa dalam tindakan mereka merusak alam sejatinya mereka mengebiri kebebasan positif mereka untuk menikmati alam yang indah, bersih, lagi penuh nutrisi. Mereka kerap merubah alam menjadi pabrik-pabrik demi keuntungan cepat, namun mereka lupa bahwa tindakan itu hanya semakin mengekang kebebasan positif mereka di masa depan. Perhatikan bagaimana masyarakat di dekat sumber air tadi menjual murah alam mereka hanya untuk menjadi budak di masa berikutnya.

Relasi dengan alam

Freire dalam Pendidikan Kaum Tertindas menggambarkan kemurahhatian palsu sebagai sebuah gejala yang hanya berlaku pada interaksi yang terjadi antara sesama manusia. Sebabnya, bagi Freire kebebasan beriringan dengan kemampuan rasional, simbolik dan gerak bebas yang umumnya hanya dimiliki manusia. Implikasi dari itu adalah Freire melihat alam sebagai sesuatu yang inferior dibandingkan manusia. Hal ini melahirkan kritik pada Freire dan para pengikutnya yang dipandang abai memperhatikan relasi antara manusia dan lingkungan. Seolah Freire menganggap alam ini tidak penting karena alam itu pasif, dan sekedar objek bagi kebutuhan manusia.

Freire, bagaimanapun juga, merupakan pemikir besar yang merespon situasi pada tempat dan zamannya yang rentan oleh penindasan sosial yang ditinggalkan oleh sejarah kolonisasi (Brasil di era 1950-1970an). Maka wajar bila semangat Freire lebih banyak berpusat pada penyadaran bahwa manusia memiliki daya yang luar biasa, yang melebihi alam:

…tidak akan ada kesadaran tentang dunia jika dunia kesadaran itu sendiri tidak ada. ‘Aku’ tidak akan ada jika tidak ada ‘bukan-aku’. Sebaliknya, ‘bukan-aku’ tergantung kepada keberadaanku. Dunia yang menimbulkan kesadaran menjadi dunia dari kesadaran tersebut. (Freire, 2008: 67)

Freire telah menyatakan keinginan untuk menambah sebuah bab di dalam Pendidikan Kaum Tertindas mengenai 'eko-pedagogi' yang sayangnya tidak pernah terwujud hingga ia meninggal. Para pengikut Freire berusaha menyusun serpihan gagasan Freire demi mengembangkan 'eko-pedagogi' a la Freire (Misiaszek and Torres 2019). Saya melihat bahwa usaha itu belum berhasil bila melihat bahwa totalitas pemikiran Freire yang sangat antroposentris musti dirombak seluruhnya.

Saya di sini akan fokus pada konsep kemurahhatian palsu dan menariknya ke dalam masalah lingkungan. Untuk mencapai maksud itu maka kemurahhatian palsu diperluas maknanya sebagai fenomena psikologis yang bekerja tidak hanya dalam hubungan satu manusia dengan manusia atau dehumanisasi (dalam tekanan pemikiran Freire), melainkan berlaku pula dalam hubungan manusia dengan alam. Malahan bisa diklaim bahwa kehancuran lingkungan yang kronis terjadi akibat kemurahhatian palsu yang lebih mudah diterima dalam penyikapan manusia atas isu-isu atau kondisi lingkungan. Beberapa alasan kuat menjelaskan relevansi kemurahhatian palsu dalam usaha analisis dan penciptaan solusi bagi problem lingkungan.

Pertama, kita menyadari bahwa manusia dan alam memiliki bahasa yang berbeda. Manusia dapat menampilkan gestur, mimik atau secara frontal mengungkapkan kata-kata marah, benci, tak suka ketika ia ditindas. Semua reaksi itu dengan jelas menjadi sinyal yang ditangkap seorang penindas yang ia tafsirkan sebagai tanda untuk ia berhenti, mengurangi atau menciptakan kemurahhatian palsu untuk menutupi laku penindasan.

Kondisi yang serupa mustahil terjadi pada alam. Alam tidak berbahasa seperti manusia. Ia menerima segala eksploitasi dan pengrusakan seolah tidak merasakan sakit dan amarah. Namun, tunggu saja akibatnya: sebuah tsunami atau angin kencang yang menyapu rumah dan menghancurkan segala bangunan. Masalahnya kemudian manusia tidak menafsirkan sinyal alam itu dengan cara yang sama. Mereka seringkali melihat bencana sebagai proses alam yang biasa, yang bisa terjadi kapan saja dan kepada siapa saja. 'Anda hanya kurang beruntung', begitu kata mereka.

Lucu sekali. Bencana alam mereka anggap sebagai 'habisnya keberuntungan'. Inilah yang Freire ungkap (meski bukan dalam konteks alam), sebagai kesadaran magis:

Di bawah pengaruh kekuatan magis dan mitos, kaum tertindas—terutama para petani, yang hampir tenggelam dalam keyakinan terhadap hukum alam—memandang penderitaan mereka, yang merupakan akibat dari pemerasan, sebagai kehendak Tuhan—seolah-olah Tuhanlah pencipta dari ‘kekacauan teratur’ ini. (Freire, 2008: 39).

Manusia melihat segala takdir atau nasib yang mereka alami terjadi karena murni kuasa dan kehendak Tuhan yang tidak bakal mereka pahami alasannya. Ini jelas jadi masalah besar ketika di banyak negara, mayoritas kaum agamis mendorong kesadaran magis semacam ini hingga menolak sains dan segala riset mengenai perubahan iklim. Banyak pula anggapan dari pemuka agama bahwa perubahan iklim mengisyaratkan penolakan atas kekuasaan Tuhan. Bagaimana mungkin, misalnya, Tuhan membiarkan kaum yang berbuat baik dan beriman pada-Nya mendapatkan bencana?

Kesadaran magis merupakan impian para penindas. Tidak ada yang lebih membahagiakan bagi mereka selain ketika yang tertindas kehilangan kepekaan kepada struktur ketimpangan yang menyandera yang tertindas. Persis seperti fenomena yang juga ramai kita lihat belakangan. Manakala bencana alam dipahami sebagai tanda banyak orang berdosa dan berarti pertobatan nasional adalah solusi logis satu-satunya agar Tuhan mengangkat semua azab-Nya.

Lebih parahnya kaum agamis melucuti kaumnya dari kesadaran kritis yang krusial bagi proses humanisasi dan sekaligus konservasi alam. Kesadaran kritis itu bakal melihat bahwa kesenjangan sosial politik dan kerusakan alam merupakan buah dari keberadaan struktur penindas-tertindas yang dirawat sejak lama. Walhasil, jangankan bertindak melawan penindasan atas diri mereka dan alam, mereka sendiri tidak sadar bahwa mereka sedang ditindas karena menganggap memang begitulah “cara dunia bekerja”. Demikian sebagaimana yang diungkap Freire:

Mereka berlindung (didorong oleh kaum penindas) di bawah cerita-cerita magis atau pandangan keliru mengenai Tuhan, kepada siapa secara fatalistis mereka melemparkan tanggung jawab atas ketertindasan dirinya. Sangat tidak mungkin bahwa rakyat yang tidak percaya diri, terinjak, dan tidak berdaya ini akan memperjuangkan pembebasan dirinya—suatu laku pemberontakan yang mungkin mereka pandang sebagai pelanggaran ketaatan terhadap kehendak Tuhan, sebagai perlawanan terhadap nasib yang tidak dibenarkan. (Freire, 2008: 176-177)

Para politisi culas tidak jarang mengawinkan kepentingan mereka dengan dakwah keagamaan yang anti-lingkungan. Praktik paling culas adalah ketika ruang terbuka hijau dihabisi untuk rumah-rumah ibadah yang ramai hanya beberapa menit dalam sehari!

Kembali kepada derajat bahasa alam yang berbeda, membuat manusia tidak perlu benar-benar peduli pada alam. Mereka cukup memuaskan sesama manusia lain. Membungkam para penyintas bencana dengan beberapa truk berisi kardus mie instan atau beberapa galon air mineral yang ditambang dengan merusak alam mereka. Para penyintas berterima kasih, mengelu-elukan para penindas bertopeng penolong, lantas melupakan hak-hak alam para penyintas yang telah dikebiri. Sementara alam menjerit dan bahkan berteriak, manusia hanya memedulikasi diri sendiri dan tuli atas nestapa alam.

Berikutnya, kemurahhatian palsu bekerja lebih intens kepada alam karena relasi manusia atas alam yang sifatnya mendominasi dan tidak disadari. Manusia bisa berbusa-busa berkata bahwa mereka membutuhkan alam, mereka dibantu alam, mereka dihidupi oleh alam. Tapi, senyatanya dalam jiwa mereka menganggap alam hanya benda mati. 'I-it' (aku-itu) bukan 'I-Thou' (aku-kamu) kata filsuf Martin Buber sebagaimana dikutip Freire juga.

Konsekuensi dari itu ialah terciptanya relasi subjek-objek. Manusia adalah yang aktif, sang pelaku. Alam adalah yang pasif, sang korban. Relasi demikian itu bersifat satu arah dan berkarakter opresif lagi mekanistik. Alam dieksploitasi tanpa batas dengan asumsi 'alam tidak mampu merasa”' Kemurahhatian palsu berarti juga suatu simpati palsu! Manusia hanya pura-pura peduli, khawatir padahal dalam lubuk hati mereka tidak ada keraguan sedikitpun ketika mereka menyakiti alam.

Penindasan pada alam bisa jadi terbentuk karena peringatan Freire akan jiwa terbelah yang tercipta pada manusia yang menuntut manifestasi dalam realitas. Setiap manusia mendambakan peran penindas, namun faktanya mayoritas manusia selalu ditindas oleh kaum elit minoritas. Mengungkapkan perlawanan, lagi-lagi, bukan hal yang mudah. Beda cerita dengan bergabung dalam laku penindasan itu sebagaimana yang banyak dilakukan manusia tertindas dengan turut memerkosa bumi. Maka jadilah menindas alam sebagai bentuk katarsis, atau pelepasan ketegangan pada jiwa manusia yang selama ini tertindas.

Penyatuan manusia-alam

Kesadaran kritis yang kita butuhkan adalah yang terarah pada penyatuan manusia-alam agar secara kolektif melawan agen-agen penindasan. Kesadaran kritis ini mustahil terjadi bila manusia gagal melihat poin ketiga dari kemurahhatian palsu yang dipaksa-terima kepada alam dengan hanya memaknai penindasan sebagai tindakan anti-kebebasan. Hal ini gamblang jika mengingat bahwa 'kebebasan' merupakan konsep yang sangat antroposentris. Manusia tanpa disadari menghadirkan fanatisme spesies yang terbalut secara implisit dalam kata 'kebebasan' dan bahkan kata 'penindasan' itu sendiri.

Penindasan yang hanya dilihat sebagai kerugian dari sisi manusia merupakan inti masalah dari kemurahhatian palsu. Manusia melihat kerusakan alam sebagai kerugian atas manusia itu sendiri, bukan kerugian atas alam. Jadinya manusia masih melihat bahwa kerusakan alam itu dapat dimaklumi sejauh ini memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan kerugian pada manusia. Selain itu, toh untuk apa manusia peduli pada alam bila pada dasarnya alam dilihat sebagai sesuatu yang memang tidak bebas. Menindas tidak lagi menindas jika pada yang tertindas (alam) tidak diyakini adanya kapasitas serta hak untuk kebebasan.

Pemahaman yang tepat adalah melihat alam sebagai entitas yang juga berhak bebas. Hewan berhak untuk hidup tanpa kekangan di paruh dan tubuh, sembari menikmati sinar matahari yang hangat. Pepohonan berhak tumbuh tinggi menjulang dengan langit sebagai batasnya dan sumber air serta tanah subur yang bergizi. Sama halnya seperti manusia, alam juga memiliki hak bagi diri mereka. Itulah sebuah pandangan yang tidak lagi melihat alam sebagai semata objek, melainkan sebagai makhluk lain yang sepantaran dengan manusia. Itulah sebuah perspektif yang mengandung kemurahhatian yang tulus kepada segala makhluk. Itulah sebuah cara hidup yang harmoni dan sejati.

Ahmad Sulaiman (sulaiman_ahmad@umm.ac.id) adalah dosen di Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang.

Acuan

Freire, Paulo. 1985. Pendidikan kaum tertindas. Jakarta: LP3ES.

Freire, Paulo. 2000 [1972]. Pedagogy of the oppressed. London: Bloomsbury Academic.

Freire, Paulo. 2008 [1985]. Pendidikan kaum tertindas. rev ed. Jakarta: LP3ES.

Freire, Paulo. 2022. Pendidikan kaum tertindas. Yogyakarta: Narasi Medpress.

Misiaszek, Greg William, and Carlos Alberto Torres. 2019. 'Ecopedagogy: The Missing Chapter of Pedagogy of the Oppressed.' In The Wiley Handbook of Paulo Freire, edited by Carlos Alberto Torres. Newark: Wiley.