Kisah dari Nusa Tenggara Timur (NTT)

Pengabaian negara terhadap suara dari bawah—seperti yang sedang dilihat dengan elit pemerintah pusat abai terhadap suara rakyat sementara mahasiswa dan masyarakat harus berhadapan dengan aparat keamanan di jalanan—bukanlah hal baru di Indonesia. Narasi tunggal pemerintah Orde Baru (1966–1998) terhadap kekerasan 1965 adalah salah satu bukti pembungkaman suara rakyat, terutama mereka yang menjadi korban dan penyintas. Selama berdekade, sejarah terkait 1965 dikisahkan dan dituliskan oleh pihak pemenang sejarah untuk mendukung penguasa dan kekuasaannya.

Masyarakat Indonesia dipaksa untuk percaya versi penguasa mengenai apa yang terjadi pada peristiwa kekerasan itu. Film Pengkhianatan G30S/PKI yang diputar setiap tahun dan wajib ditonton oleh anak-anak sekolah memberi legitimasi bagi pemberangusan anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan penindasan terhadap para Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia, sebuah organisasi yang terkait dengan PKI). Dalam berbagai catatan sejarah, PKI dicap sebagai penjahat bangsa dan para Gerwani digambarkan sebagai perempuan menggiurkan yang menyilet para jenderal di Lubang Buaya. Itu dijadikan alasan untuk menghukum mereka tanpa melalui sebuah proses pengadilan dan menghancurkan lembaga serta gerakan politik perempuan. Selama 32 tahun masa Orde Baru rakyat dijejali kebohongan mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Dalam penulisan sejarah yang demikian suara para korban dibungkam; bahkan mereka dihitamkan. Ingatan mereka pada peristiwa yang mereka alami menjadi ingatan yang terlarang.

Sementara itu, di kutub yang lain, penulisan sejarah 1965 oleh masyarakat sipil menjadi proses penulisan sejarah dari bawah. Sebagaimana dijelaskan oleh sejarawan David Hitchcock (2004), sejarah dari bawah adalah sejarah yang berusaha mengangkat rakyat biasa menjadi subyeknya dan berfokus pada perspektif dan pengalaman mereka, berbeda dengan stereotip sejarah politik tradisional yang berpusat pada elit penguasa. Proses ini bertujuan untuk melestarikan dan mengedepankan suara dan pengalaman mereka yang terpinggirkan dan yang tidak dapat menuliskan kisah mereka sendiri. Inisiatif untuk menulis sejarah dari bawah telah dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Timur.

Mengarus balik sejarah di Nusa Tenggara Timur

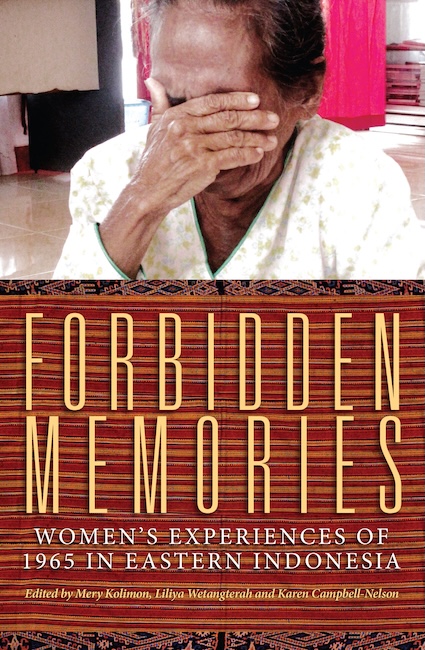

Sejak tahun 2010, sebuah kelompok peneliti dan aktivis yang tergabung dalam Jaringan Perempuan Indonesia Timur (JPIT) untuk Studi Perempuan, Agama dan Budaya mulai mengumpulkan narasi dan dokumen dari korban, penyintas, saksi mata dan anggota keluarga mereka. Fokus diberikan kepada suara perempuan korban dan penyintas. Selain topik kekerasan 1965 masih menjadi isu yang sangat sensitif, motivasi yang mendorong penelitian ini adalah belum adanya satu pun studi yang mendalam terkait pokok ini di wilayah itu dan juga adanya kebutuhan untuk mengupayakan suatu teologi kontekstual yang berangkat dari pergumulan sosial dan budaya jemaat lokal yang dapat mendorong reformasi gereja di daerah yang mayoritas penduduknya beragama Kristen itu. Hasil dari penelitian ini telah diterbitkan dalam buku berjudul Memori-Memori Terlarang (2012) dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul Forbidden Memories (2015).

Keterlibatan saya menjadi salah satu anggota tim peneliti dan penulis buku ini telah menjadi titik awal perjalanan pendampingan korban dan penyintas sampai saat ini. Selain melakukan kajian dan publikasi, jaringan ini juga setia dalam advokasi dan pendampingan korban seperti: melakukan pendampingan pastoral melalui Sahabat Doa Lansia setiap dua bulan sekali; pemberdayaan ekonomi melalui tenun dan ternak; memfasilitasi mereka untuk mendapatkan layanan dari Komisi Nasional Hak Asazi Manusia (Komnas HAM) dan Lembaga Perlindungan Sasksi dan Korban (LPSK), dan layanan dasar dari pemerintah daerah; serta menghubungkan para korban dan penyintas dengan jurnalis, peneliti, sineas film dokumenter, dan pihak-pihak yang dapat menggaungkan suara korban secara lebih luas.

Pasca Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang penyelesaian non-yudisial 12 kasus pelanggaran HAM berat, termasuk peristiwa 1965, maka momentum itu digunakan oleh JPIT untuk mendorong proses memorialisasi atas permintaan dari komunitas korban dan penyintas. Pada akhir tahun 2024, setelah melalui sebuah proses dialog yang partisipatif antara komunitas penyintas dengan berbagai pihak di masyarakat, gereja dan pemerintah, sebuah tugu memorialisasi berhasil didirikan di lokasi kuburan massal di Kupang Timur. Lokasi ini merupakan tempat 18 orang yang dituduh sebagai PKI dieksekusi oleh tentara dibantu masyarakat sipil pada tanggal 6 Februari 1966.

Memorialisasi ini menjadi bagian dari proses pemulihan secara luas bagi penyintas dan keluarga sekaligus simbol pengakuan negara dan masyarakat terhadap pelanggaran HAM berat yang terjadi di tahun 1965-1966. Dengan didirikannya sebuah tugu peringatan di lokasi kuburan massal diharapkan proses pendidikan publik bagi generasi yang lebih muda berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman tentang kejahatan 1965 dapat berlangsung sehingga keberulangan kekerasan yang sama di masa depan dapat dicegah.

Mengumpulkan cerita-cerita di NTT

Dalam perjalanan penelitian dan advokasi, timbul kesadaran akan kebutuhan untuk menjaga dan melestarikan semua hasil penelitian dan dokumen sejarah yang berhasil dikumpulkan agar dapat diakses oleh publik secara lebih luas dan aman di masa depan. Oleh karena itu, sejak awal 2024 saya bergabung dengan tim Indonesia Trauma Testimony Project (ITTP) yang berupaya untuk memberi pemahaman baru tentang kesejarahan Indonesia termasuk keterlibatan warga sipil dalam titik balik paling kritis dan berdarah dalam sejarah modern Indonesia, yaitu pembunuhan tahun 1965-1966, dan untuk menyiapkan dokumen atau arsip utama bagi penulisan sejarah Indonesia. Dalam konteks penulisan sejarah di Indonesia yang telah diputarbalikkan untuk kepentingan penguasa, pertanyaan mengenai kebenaran menjadi penting: Apa yang sebenarnya terjadi?

Proyek ini menjadi sangat penting sebab berangkat dari kegelisahan mengenai 'sakit ingatan' yang akan terus diderita bangsa ini jika tidak ada keberanian untuk mencari tahu dan mendengarkan pengalaman korban dalam lubang hitam sejarah Indonesia tersebut. Semua yang terlibat dalam upaya pengumpulan dan pengarsipan ini yakin bahwa sejarah adalah salah satu guru terbaik—manusia dapat belajar dari kebaikan yang telah diukir peradaban di masa lalu dan keburukan yang harus dibenahinya untuk menjadi lebih bijak dan baik di masa depan. Kami tidak bermaksud untuk mengklaim bahwa suara para korbanlah yang paling benar. Namun dengan mendengar dari pihak yang selama ini dipaksa bungkam akan memberi gambaran yang lebih luas dan jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi di salah satu periode paling gelap dalam sejarah bangsa ini.

Sebagai salah satu asisten peneliti yang bekerja di lapangan, tugas utama yang saya kerjakan yaitu bertemu dengan para pemilik dan pewaris arsip-arsip komunitas, mewawancarai korban, penyintas, saksi mata, dan pelaku, serta mengumpulkan berbagai jenis bahan sejarah yang terancam rusak dan punah. Sebagian besar narasumber yang saya temui adalah perempuan korban dan penyintas yang kisahnya sudah pernah didokumentasikan dalam buku berjudul Memori-Memori Terlarang di tahun 2010-2012. Namun di samping itu terdapat pula korban dan penyintas laki-laki dan saksi mata. Bagi saya, keterlibatan ini adalah bagian dari menuliskan sejarah dari bawah, memberi diri untuk mendengarkan suara dari mereka yang diabaikan oleh negara selama bertahun-tahun.

Mengumpulkan kisah terkait peristiwa 1965 bukanlah hal yang mudah. Para korban, penyintas, pelaku, mau pun saksi mata yang terkait langsung dengan kejadian itu banyak yang sudah meninggal. Mereka yang masih hidup pun sudah sangat renta. Meminta mereka untuk menceritakan kembali ingatan akan kekerasan yang dialami oleh mereka sendiri atau orang di sekitar mereka membutuhkan kesiapan emosional dan keberanian baik bagi mereka mau pun saya sebagai pewawancara. Dokumen-dokumen terkait peristiwa 1965 pun sulit diperoleh sebab banyak yang dimusnahkan oleh para narasumber penelitian karena takut kalau-kalau ada pemeriksaan oleh aparat. Selain itu, wilayah penelitian yang terdiri dari pulau-pulau yang terpisah juga menuntut komitmen dan persiapan yang matang sebelum turun lapangan. Sampai dengan saat ini, saya telah berkeliling ke empat titik yang tersebar di Pulau Timor, Sabu, Alor, dan Flores untuk bertemu dan mewawancarai narasumber penelitian.

Upaya untuk mengunjungi kembali masa lalu sangatlah sulit dan traumatis bagi banyak orang, terutama korban yang belum pernah diadvokasi sebelumnya. Periode itu menjadi sebuah memori terlarang dalam sejarah Indonesia dan dipakas untuk ditekan ke sudut paling dalam dalam ingatan korban dan komunitasnya. Sebenarnya semua komponen bangsa ini terkena dampak dari peristiwa 1965, entah sebagai korban, anggota keluarga korban termasuk keturunannya, pelaku, atau masyarakat yang dibodohi. Kita cenderung berpikir bahwa damai pasti akan datang asalkan kita tidak mengungkitnya lagi. Namun justeru dengan begitu kita tidak akan pernah selesai dengan diri kita sendiri. Kita akan terus dibayangi oleh hantu-hantu masa lalu. Dan karena itu, meskipun sulit, kita harus melakukan upaya penyembuhan trauma kolektif ini. Salah satu jalan yang harus dilalui adalah dengan proses pengungkapan kebenaran yang memberi ruang bagi suara dan pengalaman korban dan penyintas. Saya belajar dari proses pengumpulan cerita ini bahwa inilah harga yang harus kita bayar jika bangsa ini mau maju ke depan dan tidak terus menerus dibayangi hantu masa lalu itu. Proses penyembuhan dari trauma kolektif ini hanya dapat terjadi jika bangsa ini berani berbicara kembali mengenai apa yang terjadi.

Menulis sejarah sebagai proses berteologi dari bawah

Sebagai seseorang yang mendalami teologi dan sedang dalam perjalanan menjadi seorang pendeta di Gereja Masehi Injili di Timor, keterlibatan dalam upaya mendengarkan sejarah dari komunitas akar rumput ini merupakan sebuah pilihan berteologi dari bawah. Berbeda dari proses berteologi dari atas yang menempatkan wahyu ilahi sebagai sumber dominan, teologi dari bawah berangkat dari pengalaman dan kondisi manusia, terutama yang tertindas dan terpinggirkan, untuk mengartikulasikan makna iman.

Teologi dan politik memiliki kaitan yang tidak terhindarkan. Refleksi komunitas beriman tentang Yang Ilahi sebagai Pencipta dan Pengatur Semesta menentukan sikap terhadap pengaturan hidup bersama dalam suatu masyarakat. Politik sejatinya adalah penataan suatu komunitas masyarakat demi kesejahteraan seluruh warganya. Ketika politik tidak lagi mengabdi pada tujuan mulia untuk keadilan dan kesejahteraan seluruh warga dan, sebaliknya, justeru menjadi alat untuk penindasan sebagian warga karena berbagai alasan, maka bahasa agama tentang Allah, manusia, dan dunia harus menanggapi keadaan penyimpangan tersebut. Agama-agama yang mengklaim kebenaran, kasih, keadilan, dan kesetaraan sebagai nilai-nilai utamanya mestinya berada di garis depan untuk menentang ketidakadilan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM). Pengalaman bertemu dan mewawancarai puluhan orang di lima wilayah Nusa Tenggara Timur (Kota Kupang, Kupang Timur, Sabu, Alor, dan Sikka) dan mengunjungi beberapa tempat kuburan massal semakin meneguhkan keyakinan saya tentang betapa pentingnya suara dari mereka yang diabaikan oleh negara dalam proses menjadi bangsa yang beradab.

Martha Bire, seorang peneliti, penulis, dan pendamping korban pelanggaran HAM asal NTT. Saat ini sedang menjalani tugas sebagai seorang vikaris (calon pendeta) di Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT).