Frontir sumber daya alam adalah… tubuh kita sendiri!

Fathun Karib

‘Saya belum pernah membaca Kapital karya Marx, tapi saya melihat bekas dan tanda Kapital di sekujur tubuh saya’ (William D. ‘Big Bill’ Haywood, 1889-1928).

‘Kapitalisme tidak hanya memiliki batas-batas Frontir; ia hanya ada melalui Frontir, meluas dari satu tempat ke tempat lain, dan mengubah hubungan-hubungan sosioekologis...’ (Raj Patel dan Jason W. Moore).

William D. ‘Big Bill’ Haywood adalah seorang aktivis pertambangan di Amerika Serikat pada awal abad ke-20. Ia memahami realitas kapitalisme dan pertambangan tidak hanya melalui buku, tetapi juga melalui pengalaman pribadi. Pengalaman Bill sebagai penambang dan anggota aktivis Industrial Workers of the World membuatnya merasakan luka dan tanda kapital dalam tubuhnya sendiri. Kisahnya menginspirasi sejarawan Amerika, John F. Kasson, dalam makalahnya ‘Follow the bodies’ (2007). Kasson percaya bahwa seseorang dapat memahami cara kerja kapital melalui pengalaman manusia, dengan mengamati dan mengikuti tubuh. Ini dapat menjadi strategi penelitian yang berlaku secara luas untuk memahami kapitalisme dan transformasi sosial-ekologis. Hal ini bisa melengkapi dan memperkaya strategi yang didasarkan pada pengamatan komoditas dan biografi pribadi yang telah saya bahas sebelumnya dalam seri Bacaan Bumi di Inside Indonesia (di sini dan di sini). Komoditas pertambangan hanya dapat diproduksi dan disirkulasi melalui tubuh. Pengalaman tubuh seperti ini pada gilirannya melekat pada identitas seseorang dan membentuk biografi mereka.

Tubuh sebagai frontir

Kapitalisme dan imperium bekerja dan hanya dapat eksis di frontir. Pertambangan mengikat keduanya. Tidak ada imperium tanpa frontir, dan tidak ada kapitalisme tanpa pertambangan. Secara historis, hubungan imperium-frontir-pertambangan ini telah ada dalam sistem kapitalis global sejak abad keenam belas. Hubungan ini dimulai dengan pertambangan emas dan perak yang brutal di Amerika. Namun, sejarah ketiganya – sejarah kapitalisme, kekaisaran, dan pertambangan – sering kali membuat kita membayangkannya terjadi ‘di luar sana,’ sebagai kekuatan yang memengaruhi kehidupan kita dari luar. Kita mungkin membaca tentang kedatangan perusahaan asing yang didukung oleh pemerintahnya untuk mengoperasikan pertambangan guna mengekstraksi sumber daya mineral, dan kita berpikir: ‘Menarik, tetapi itu tidak secara langsung menyangkut saya.’ Faktanya, imperium dan pertambangan mengakar dalam diri kita dan tubuh kita, namun kita mengabaikannya termasuk dampak resiko besar yang melekat didalamnya.

Para pemikir kritis telah mengidentifikasi tubuh manusia sebagai situs akumulasi. Dalam konteks ekspansi modal, seperti pertambangan, perubahan sosial-ekologis tidak hanya terjadi di alam atau lingkungan di luar tubuh manusia. Mengekstraksi emas, nikel, batu bara, dan material bumi lainnya tidak hanya mengubah geografi dan geologi area tersebut. Ini menciptakan apa yang dapat disebut sebagai ‘frontir komoditas.’ Ini menunjukan batas antara area yang terkena dampak produksi dan area yang tetap tidak tersentuh dan alami. Saat frontir diciptakan, penduduk lokal yang tinggal di sana mengalami perubahan sosial-ekologis. Ahli geografi David Harvey menulis tentang ‘Tubuh sebagai strategi akumulasi‘ dan Silvia Federici tentang ‘Perempuan, tubuh dan akumulasi primitif.’ Para feminis lain seperti Gloria Anzaldúa dan Ann Stoler juga memandang tubuh sebagai frontir (‘interior’). Membaca karya mereka akan memperluas pemahaman kita bahwa tubuh kita sendiri merupakan frontir yang mengalami perubahan sosial-ekologis, di samping lingkungan sekitar lokasi pertambangan. Dalam pengertian ini, frontir pertambangan tidak hanya mencakup bentang alam. Frontir juga mencakup tubuh manusia.

Artikel ini membayangkan pertambangan di wilayah ekstraktif tidak hanya sebagai bagian dari kapitalisme global, tetapi juga sebagai sesuatu yang melekat dan merasuki tubuh kita sendiri! Pengalaman Big Bill di Amerika Serikat pada awal abad ke-20, dan berbagai orang di Indonesia, memungkinkan kita melacak bagaimana imperium dan pertambangan terpatri pada tubuh kita di abad ke-21. Edisi Inside Indonesia ini menggambarkan pengalaman tubuh di wilayah terdepan pertambangan seperti di Banyuwangi, Trenggalek, Morowali, dan Kolaka. Namun, pembahasan ini dapat diperluas ke mereka yang tinggal di kota-kota seperti Jakarta, Semarang, atau Surabaya.

Mesin

Ekstraksi adalah tindakan mengambil sesuatu, khususnya melalui usaha atau kekuatan. Penambangan adalah jenis ekstraksi khusus yang melibatkan pengambilan material bumi seperti emas, perak, tembaga, timah, dan nikel. Penting untuk menyadari bahwa baik pekerjaan ekstraksi secara umum maupun penambangan memerlukan keterlibatan dua tubuh: manusia dan bumi.

Potensi tenaga kerja berada dalam tubuh manusia. Potensi tersebut terwujud dalam proses kerja, di mana orang mengekstraksi sumber daya dari perut bumi. Dalam proses penambangan, bumi tidak hanya mengalami ekstraksi saat mineral diubah menjadi bahan baku, tetapi tubuh manusia juga mengalami hal yang sama. Perusahaan mengekstraksi tubuh pekerja, yang pada gilirannya, mengekstraksi material dari tubuh bumi. Menyadari hal ini membantu kita memahami bahwa penambangan berdampak pada alam, lingkungan sekitar, dan tubuh manusia. Ini menghasilkan ‘perubahan sosial-ekologis.’

Karl Marx dan Silvia Federici mengingatkan kita bahwa mesin paling canggih yang dikembangkan oleh kapitalisme bukanlah mesin uap atau teknologi lainnya. Melainkan transformasi tubuh manusia menjadi mesin. Mekanisasi tubuh ini berakar pada filsafat Kartesian, yang memisahkan akal pikiran dari tubuh fisik, mereduksi tubuh fisik menjadi entitas mekanis belaka. Marx dan Federici berpendapat bahwa pandangan mekanis ini memperlakukan tubuh sebagai mesin – khususnya tubuh anggota kelas pekerja. Kaum intelektual saat ini membahas mesin dan AI. Faktanya, bentuk pertama kecerdasan buatan yang diciptakan oleh kapitalisme adalah kerja yang dilakukan oleh tubuh manusia. Tubuh manusia melalui kerja berfungsi sebagai mesin, sebagai prototipe AI awal, yang dikembangkan oleh kapitalisme awal.

Tubuh beracun

Ekstraksi tidak hanya menghasilkan bahan mentah untuk dimasukkan ke pabrik. Tubuh di pertambangan terpapar bahan beracun. Penambangan tidak hanya menghasilkan komoditas, tetapi juga menghasilkan limbah. Setelah proses produksi selesai zat atau produk sampingan apa pun yang dibuang dan tidak lagi berguna menjadi limbah. Meskipun limbah terkadang dapat digunakan kembali menjadi bahan untuk produksi berbagai komoditas, limbah juga dapat menimbulkan risiko yang signifikan karena mengandung unsur-unsur berbahaya. Bahan beracun ini dapat berdampak buruk bagi tubuh manusia dan lingkungan. Di area pertambangan, bahan beracun ini meliputi limbah geologi, emisi karbon dari energi hidrokarbon, dan berbagai bentuk sampah. Bahan-bahan ini dapat mencemari air, udara, dan tanah. Para penambang yang tinggal di wilayah ini sering kali menjadi yang pertama merasakan dampak negatif dari racun yang mereka hasilkan. Masyarakat sekitar juga menderita, terutama mereka yang tanahnya sebelumnya dirampas untuk kegiatan pertambangan tetapi tetap tinggal di daerah sekitarnya.

Artikel-artikel dalam Inside Indonesia edisi kali ini memberikan banyak contoh material yang menjadi racun di area pertambangan. Di Kolaka, Sulawesi Tenggara, produksi nikel telah menyebabkan banjir lumpur merah karena pepohonan telah musnah. Dalam ‘Zona pengorbanan,’ Mahesti dan Gerry menggambarkan bagaimana proses produksi menghasilkan limbah dari pemurnian di smelter, yang kemudian disimpan di balik bendungan sementara atau dibuang begitu saja ke laut. Laut itu sendiri menjadi zona pengorbanan, perairan tercemar di daerah dekat setiap tambang laterit di daerah pesisir sekitarnya. Pada gilirannya ini mempengaruhi masyarakat pesisir bahkan di daerah yang agak jauh dari tambang. Istilah zona pengorbanan dapat digunakan tidak hanya pada laut dan lingkungan sekitar tambang tetapi juga pada tubuh makhluk hidup, dilokasi yang tercemar limbah berbahaya. Ikan, udang, dan sumber makanan lainnya dapat terkontaminasi, dan dapat masuk kedalam tubuh mereka yang mengonsumsinya.

Di Sulawesi Tengah, orang-orang secara metaforis berubah menjadi kotoran tanah melalui tubuh mereka. Frontir batu kapur dibangun untuk mendukung ibu kota baru Presiden Jokowi yang ambisius, IKN. Di sini, seperti yang dijelaskan Jiahui, manusia ‘menghasilkan kotoran tanah, mengonsumsi kotoran tanah, dan akhirnya menjadi kotoran tanah.’ Polusi debu di daerah Palu-Donggala mempengaruhi penduduk setempat dan bumi. Penduduk setempat menyatakan efek ganda ini dalam slogan yang mereka tulis di papan protes: 'IKN Merusak Paru-Paru Dunia dan Masyarakat Palu-Donggala.'

Di Trenggalek, ketakutan akan ‘surga‘ yang akan terbakar membuat warga desa dan aktivis bereaksi terhadap pembukaan tambang emas di daerah mereka. Masyarakat di sana menganggap bentang alam karst, hutan, dan sumber air bersih sebagai bagian dari surga. Menolak penambangan emas berarti menolak masa depan di mana surga hilang dan lingkungan menjadi beracun. Di tempat seperti Sumberbening, warga desa berupaya melestarikan surga. Salah satu cara yang berhasil mereka lakukan adalah berpartisipasi dalam Program Desa Iklim milik pemerintah. Pada tahun 2022, desa tersebut menerima penghargaan atas upaya mereka melestarikan hutan, memelihara mata air, dan mengelola sampah. Mereka percaya bahwa surga tidak jatuh begitu saja dari langit; surga diwujudkan melalui pelestarian alam dan perjuangan melawan aktivitas penambangan emas yang merusak.

Mutan industri

Isu limbah, toksisitas, dan tubuh manusia muncul dari kasus pertambangan dalam edisi ini. Namun, satu aspek penting masih hilang dalam perbincangan: diskusi tentang bagaimana pertambangan mempengaruhi tubuh para pekerja tambang itu sendiri. Menghubungkan dampak yang dihadapi para pekerja tambang dengan yang dialami oleh para petani, nelayan, dan masyarakat adat — yang tubuhnya juga terkontaminasi oleh limbah beracun— akan menyatukan kita semua. Kita dapat mencapai pemahaman kolektif tentang krisis tubuh ini. Tubuh kita sendiri menjadi zona pengorbanan karena proses akumulasi yang saya ekspresikan dalam lagu-lagu di bawah ini. Saya menulisnya untuk band saya ‘Cryptical Death’.

|

Perampasan tanah air udara – porak poranda sumber hidup petani, nelayan – buruh merana Negara agraria hilang sawah dan padi Maritim Nusantara – tinggal cerita Pulau Banda, Sangihe sampai Papua Rata oleh serakah – nafsu manusia Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam Keruk, keruk, keruk yang dalam Akumulasi…akumulasi…akumulasi… Akumulasi…akumulasi…akumulasi… |

|

|

PLTU, PLTU, PLTU PLTU, PLTU, PLTU Elektrifikasi Fosil energi Limbah polusi Polusi…Laut…Tanah…Udara Tubuh tercemari Rasuk hati Terbakar diri Kami Mutan Industri… Kami Mutan Industri… Kami Mutan Industri… Kami Mutan Industri… Polusi…Laut…Tanah…Udara |

|

Lagu kedua merujuk pada tubuh-tubuh yang terkontaminasi limbah berbahaya di berbagai daerah frontir sebagai mutan industri. ‘PLTU’ – Pembangkit Listrik Tenaga Uap – adalah generator bertenaga uap yang menghasilkan sebagian besar listrik negara ini. Pembangkit ini menggunakan bahan bakar fosil: batu bara, solar atau gas. Dalam lagu Cryptical Death, kami mengubah akronim PLTU menjadi ‘Polusi Laut, Tanah, Udara’.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan Walhi meneliti dampak yang ditimbulkan oleh tiga PLTU terbesar di Jawa. Mereka mengamati adanya degradasi ekosistem di sekitar PLTU secara perlahan namun pasti, memburuknya kondisi ekonomi, serta dampak negatif terhadap kesehatan manusia. Di wilayah frontir tambang batu bara, mutan industri adalah para penambang dan penduduk yang tinggal di sekitar lokasi produksi. Namun, ketika batu bara dibakar di PLTU dan diubah menjadi listrik untuk seluruh warga negara Indonesia, kita juga menemukan kategori mutan industri lainnya di sekitar PLTU. Oleh karena itu, mutan industri bertubuh racun tidak terbatas pada wilayah pedesaan atau masyarakat adat, tetapi juga terdapat di daerah perkotaan.

Kota beracun

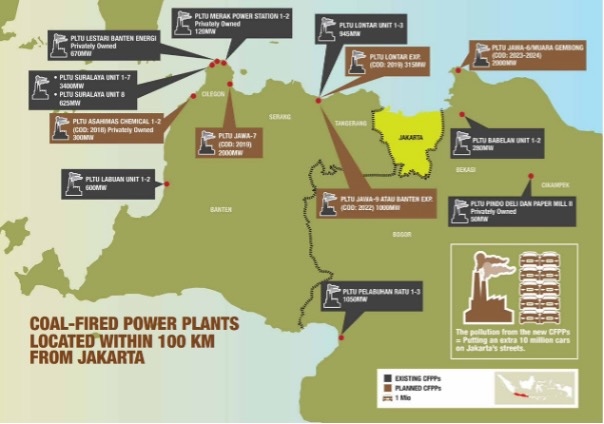

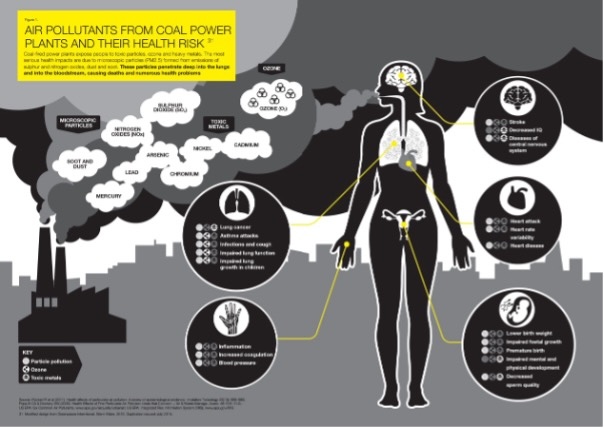

Produksi listrik dari berbagai pembangkit listrik tenaga batu bara di Jawa menghasilkan polusi udara karbon dioksida, serta nitrogen dioksida, sulfur dioksida, dan debu halus yang mengandung logam berat seperti merkuri, timbal, arsenik, dan kadmium yang masuk jauh ke dalam paru-paru manusia. Menurut laporan Greenpeace, Jakarta dikelilingi oleh ‘pembunuh sunyi‘ yang turut menghasilkan salah satu polusi udara terburuk di dunia (Gambar 1). Laporan Greenpeace lainnya menyoroti dampak kesehatan jangka panjang dari penyakit dan kerusakan organ yang disebabkan oleh polusi batu bara (Gambar 2). Sebagian besar batu bara ini berasal dari tambang di Kalimantan. Pengangkutannya dengan tongkang juga mencemari laut dan terumbu karang di tempat-tempat indah seperti Pulau Karimun.

Mutan industri juga muncul dari proses konsumsi. Contohnya adalah penggunaan nikel dari Sulawesi atau Maluku Utara untuk membuat baterai kendaraan listrik dan telepon seluler yang dibeli oleh penduduk kota. Banyak konsumen menganggap ‘energi bersih’ baik untuk lingkungan karena kendaraan listrik tidak menggunakan bahan bakar hidrokarbon. Mereka lupa kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penggalian nikel. Mereka juga lupa bahwa listrik yang digunakan kendaraan listrik mereka mungkin diproduksi di pembangkit listrik tenaga batu bara dan batu bara dari wilayah frontir (Gambar 3). Sementara itu, orang-orang terus menggunakan plastik seolah-olah tidak ada hari esok. Plastik hanyalah bentuk bahan bakar fosil yang berbeda, dengan semua kerusakan yang terkait dengannya.

Ada tiga alasan mengapa orang-orang menyangkal dampak negatif pertambangan. ‘Faktor kesegeraan’ yaitu kita sering tidak menganggap polusi udara dan kerusakan lingkungan sebagai ancaman yang mempengaruhi masa depan kita dalam masa yang singkat. Faktor kedua adalah ‘kedekatan’ - banyak penduduk kota tinggal terlalu jauh dari lanskap yang rusak di sekitar lokasi pertambangan untuk menyadari dampaknya. Faktor ketiga adalah ‘naturalisasi’ - kita berasumsi perubahan lingkungan yang terkait dengan pertambangan sebagai proses alamiah dan bagian dari hal yang lumrah. Faktor-faktor ini memperumit politik lingkungan dan menghambat pembentukan kesadaran warga tentang implikasi pertambangan.

Siklus

Kondisi saat ini menandakan adanya persilangan antara krisis lingkungan dan kompetisi serta rivalitas Amerika Serikat dengan Tiongkok. Perang dagang yang didengungkan oleh Donald Trump, dan kenyataan bahwa Elon Musk telah mengaitkan agenda kepentingannya dengan Trump, memperlihatkan krisis yang muncul sebagai kecenderungan historis akumulasi modal. Namun, kecenderungan ini ada ada presedennya. Awal abad ke-20 juga menyaksikan perebutan sumber energi - transisi dari batu bara ke minyak, mungkin tidak jauh berbeda dengan transisi kita sendiri ke energi terbarukan. Selain itu, abad ke-20 menyaksikan persaingan antara produsen mobil Amerika dan Jerman, sementara pada abad ke-21 orang Amerika bersaing dengan Tiongkok untuk kendaraan listrik. Siklus modal dan konflik imperium antara hegemon lama dan baru dari tahun 1925 hingga 1945 berpuncak pada perang.

Akankah siklus ini terulang sekarang? Pertanyaan ini menggarisbawahi pentingnya memahami bagaimana kepentingan imperium dan modal dalam membentuk keberadaan kita, mengubah kita menjadi apa yang dapat dibayangkan sebagai mutan industri. Berbagai industri yang bergantung pada bahan tambang berdampak pada tubuh kita dan berakar kuat pada kepentingan imperium dan kapital ini. Dengan membangun kesadaran akan hubungan antar para mutan industri — pekerja tambang, mereka yang tinggal di dekat tambang, dan penduduk kota yang menderita polusi pertambangan dan mengonsumsi produk terkait — kita dapat membayangkan politik alternatif dari bawah ke atas, politik dari bawah. Kita harus mulai dengan menyadari bahwa tubuh kita terpengaruh oleh racun; bahwa kita semua adalah mutan industri, dan korban dari idealisme dan hasrat yang disebarkan oleh kepentingan pertambangan imperium dan Kapital.

|

Penambang cinta I. Semoga aku bukan penambang cinta. Datang mengetuk, lalu melobangi hati. Berapa banyak orang tersakiti, Karena dibolongi tambang lalu ditinggal pergi. II. Isi bumi dan isi hati digali Lobang menganga, orang tercebur tanpa bisa kembali. Betapa banyak penambang cinta datang dan pergi. Mengucap janji bahagia tapi hilang tak terganti. III. Ibu bumi adalah cinta pertama Kenapa kau rusak dan buat merana Berapa banyak yang telah dan akan menderita Lubang tambang, nestapa anak semua bangsa Karena tambangmu, imperium berjaya! |

|

Fathun Karib adalah peneliti pascadoktoral dalam ARI-DIJ Research Partnership on Asian Infrastructure di Institute Riset Asia (ARI), Universitas Nasional Singapura, dan dosen sosiologi di Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Ia juga vokalis dalam sebuah band grind punk Cryptical Death.