Keterbatasan telah lama menentukan teater modern Indonesia, sehingga pandemi tidak dapat menghentikan kemajuan

Keterbatasan telah lama menentukan teater modern Indonesia, sehingga pandemi tidak dapat menghentikan kemajuan

English version

Ibed S. Yuga

Menjelang akhir 2016, dalam sebuah karya pertunjukan saya bersama Kalanari Theatre Movement, saya menyinggung bahwa wabah adalah salah satu dari sekian banyak peristiwa yang mendorong penciptaan bahasa (baru) manusia. Wabah adalah sebuah titik saat mana manusia lebih menyadari kehidupan dan lebih mempertajam nalurinya untuk sintas, terus mempertahankan hidup. Segala daya cipta manusia dikerahkan mulai pada titik itu untuk berjuang dan bertahan hidup: ilmu, teknologi, filsafat, agama, termasuk bahasa. Wabah membawa sebuah tatanan baru, dan bahasa (yang baru) menjadi suatu cara manusia untuk berhadapan dan hidup dalam tatanan yang baru itu.

Memang, dalam pertunjukan itu semua uraian di atas tak terucapkan secara eksplisit, namun menjadi wacana yang ‘mengontaminasi’ dengan pekat bangunan dan teks pertunjukan. Lagi, pertunjukan yang digelar di Komunitas Salihara itu tak menggunakan bahasa kata, melainkan bahasa gerak dan bunyi dari tubuh. Pertunjukan ini berangkat dari hipotesis tentang asal mula bahasa manusia. Berbagai lintasan sejarah dan pengetahuan manusia tentang bahasa dan proses penciptaannya ditenun dalam pertunjukan site-specific yang berpindah-pindah tempat bersama penonton.

Saya dan Kalanari memang banyak mengeksplorasi site-specific theatre sejak lembaga ini saya dirikan pada 2012 di Yogyakarta. Bentuk pertunjukan site-specific awalnya ‘hanya’ kami gunakan sebagai sebuah siasat terhadap keterbatasan biaya produksi untuk menyewa gedung pertunjukan dan berbagai fasilitas pertunjukan lainnya. Kami kemudian membiasakan diri untuk bergumul, berlatih, dan menggelar pertunjukan di ruang-ruang yang tidak dirancang untuk pertunjukan: sawah, kebun, taman, pabrik bata, halaman rumah, rumah yang belum jadi, gedung bioskop tua dari masa kolonial, dan sebagainya. Bergumul dengan ruang-ruang semacam itu kemudian membawa kami untuk berkontemplasi sehingga melahirkan konsep berteater yang kami pegang hingga kini: ‘mengakrabi ruang’. Dalam prosesnya, kami mempertanyakan kembali makna ikatan antara pertunjukan dan ruang, pertunjukan dan lingkungan, pertunjukan dan penonton, serta pertunjukan dan masyarakat.

Mempertanyakan kembali makna dari ikatan-ikatan itu adalah langkah pertama menuju perkembangan konsep Kalanari sebagai sebuah lembaga teater. Perkembangan itu beringsut dari pandangan tentang teater sebagai suatu medan produksi artistik menuju teater sebagai sebuah pergerakan budaya. Teater kemudian kami gunakan sebagai pintu masuk sekaligus pintu keluar untuk melakukan berbagai gerakan kebudayaan. Platform kami yang semula hanya produksi pertunjukan, kemudian bertambah dengan diskusi sebagai wahana produksi dan konsumsi pengetahuan, pelatihan dan workshop sebagai ruang pembentuk kesadaran ikatan tubuh dengan teater dan keseharian, kolaborasi sebagai ruang dialog dan penautan teater ke ruang di luar teater, termasuk literasi dan penerbitan.

Berhabitat di keterbatasan

Semestinya, di tahun ini, kami memulai sebuah program yang kami rencanakan akan berjalan cukup panjang: penelitian dan pemanggungan sejarah teater Indonesia dalam beberapa seri. Program ini dimulai dari sebuah pertanyaan tentang bagaimana memanggungkan sejarah panggung yang membentang cukup panjang. Sebuah alur penelitian dan proses pewujudan ke atas panggung telah dirancang. Tentu saja ini adalah sebuah rancangan yang tak memperhitungkan akan adanya wabah sehingga ia mesti ditangguhkan ketika wabah melanda. Bagi Kalanari, sebagai sebuah lembaga yang dijalankan secara swadaya, penangguhan program semacam ini adalah kelumrahan, bagian dari proses berdialog dengan keterbatasan keadaan, waktu, ruang, dan dana.

Kelumrahan ini muncul dari kesadaran kami bahwa berteater di Indonesia adalah sebuah keputusan dan kesuntukan untuk berhabitat di keterbatasan. Sejarah teater Indonesia yang membentang cukup panjang membeberkan kepada kita bahwa keterbatasan adalah ruang hidup teater Indonesia. Keterbatasan itu muncul dari berbagai lini: rezim pemerintahan, dukungan finansial, jangkauan teknologi, norma sosial, agama, atau bahkan dinamika dalam dunia kesenian itu sendiri. Dalam habitat yang demikian, urusan kreativitas adalah daya untuk menciptakan ‘keleluasaan’ atau pencarian berbagai kemungkinan untuk bergerak di dalam batas-batas yang ada.

Di masa wabah, ketika pertemuan fisik mesti dibatasi, ruang menjadi sempit di satu sisi, namun meluas di sisi yang lain melalui teknologi internet. Sebagai sebuah lembaga, kami memutuskan untuk bekerja secara parsial, memunculkan daya personal atau kelompok kecil dalam lembaga. Beberapa seniman di Kalanari bergabung dalam kelompok kecil untuk membuat sebuah karya digital yang disiarkan melalui sebuah platform bersama. Ada pula yang bekerja dengan kelompok-kelompok di luar lembaga, menerapkan secara personal berbagai kreativitas yang selama ini digumulinya di Kalanari. Sedangkan, saya sendiri, yang ‘terjebak’ di kampung halaman saya di Bali semenjak awal wabah, memanfaatkan masa wabah sebagai sebuah momen untuk membongkar dan menguak kembali berbagai program dan cita-cita yang sempat ditangguhkan beberapa tahun yang lalu.

Sebagai seniman teater, secara pribadi saya tidak memiliki cita rasa estetis dalam menciptakan karya-karya digital; atau barangkali belum memilikinya. Misalnya, sejak dulu saya tidak tertarik membuat karya film. Alasannya belum saya temukan dengan pasti hingga kini. Ketika sekian banyak seniman pertunjukan menjajal berbagai kemungkinan karya melalui platform digital di masa wabah, bereksperimen dengan berbagai kemungkinan baru berhadapan dengan publik, saya sendiri malah kembali ke jalan klasik: bahasa tulisan. Pada awal artikel ini saya menyinggung tentang wabah yang merupakan dorongan kepada penciptaan bahasa (baru). Sedangkan yang dipraktikkan sekian banyak seniman lain adalah pertunjukan melalui platform digital, saya sendiri malah berpikiran bahwa karya tulis atau literasi masih bisa dengan leluasa bergerak menemui publik di masa wabah ini. Literasi adalah sebuah jalan klasik yang nyaris tak terpapar wabah. Kebetulan, sejak 2017, Kalanari menjalankan sebuah lini penerbitan buku-buku teater yang dinamai Kalabuku. Maka, di masa wabah ini, daya kreatif dan kerja saya lebih banyak tercurah pada lini literasi teater ini.

Kalabuku, gerakan literasi teater

Kalabuku digerakkan oleh Kalanari sebagai sebuah gerakan literasi teater dan budaya pertunjukan, didasari atas keprihatinan terhadap cukup langkanya buku-buku dalam subjek tersebut di Indonesia. Tentu saja kelangkaan itu terjadi karena penerbit-penerbit mayor enggan menerbitkan buku-buku yang ruang peminatnya sangat sempit dan ceruk keuntungannya sangat dangkal. Kalabuku digerakkan sejak 2017 (walaupun nama ini sudah saya jalankan sejak 2011 untuk menerbitkan kumpulan lakon karya saya sendiri) secara swadaya dan tidak berorientasi pada profit. Sifat kerja semacam ini juga menjadi sebuah cara bagi kami untuk tetap bergerak di dalam habitat yang penuh keterbatasan. Hingga kini, Kalabuku telah menerbitkan 14 judul buku, terdiri dari buku lakon (drama) dan wacana teater, karya penulis Indonesia seperti Afrizal Malna dan Benny Yohanes, maupun terjemahan karya Chekhov, Tolstoy, Dario Fo, maupun Lajos Egri.

Karena bersifat swadaya dan nonprofit, gerakan ini tidak bisa melibatkan tenaga profesional. Saya sendiri menjadi penggerak utama di dalamnya sebagai editor sekaligus desainer visual buku, sedangkan urusan operasional dibantu oleh beberapa teman seniman dan manajemen Kalanari. Tahun 2020 ini menjadi satu masa yang sangat produktif bagi Kalabuku. Di awal tahun, ketika wabah dimulai, kami menerbitkan sebuah buku kecil karya Afrizal Malna, Pertumbuhan di Atas Meja Makan. Ini adalah sebuah lakon yang diproduksi Teater SAE, Jakarta, pada awal 1990-an, menjadi salah satu penanda perlawanan teater Indonesia terhadap rezim Orde Baru.

Setelahnya, sebagian besar waktu saya curahkan untuk menyunting terjemahan sebuah buku klasik penulisan lakon teater karya Lajos Egri, The Art of Dramatic Writing. Walaupun telah menjadi klasik dan konvensional, saya kira buku ini sangat penting bagi teater Indonesia, terutama dunia penulisan lakon. Dalam sekian dekade perjalanan sejarah teater (modern) Indonesia, sepertinya tiada satu pun buku berbahasa Indonesia yang membahas cara penulisan lakon secara komprehensif, baik karya asli maupun terjemahan. Memang ada segelintir tulisan lepas, makalah, bahan kuliah, esai dan artikel yang tersebar dalam buku, prosiding atau jurnal, namun pasti lingkup bahasannya sempit, dan ruang edarnya terbatas pula. Terjemahan yang dikerjakan oleh Anasatia Sundarela ini berhasil kami terbitkan pada pertengahan 2020.

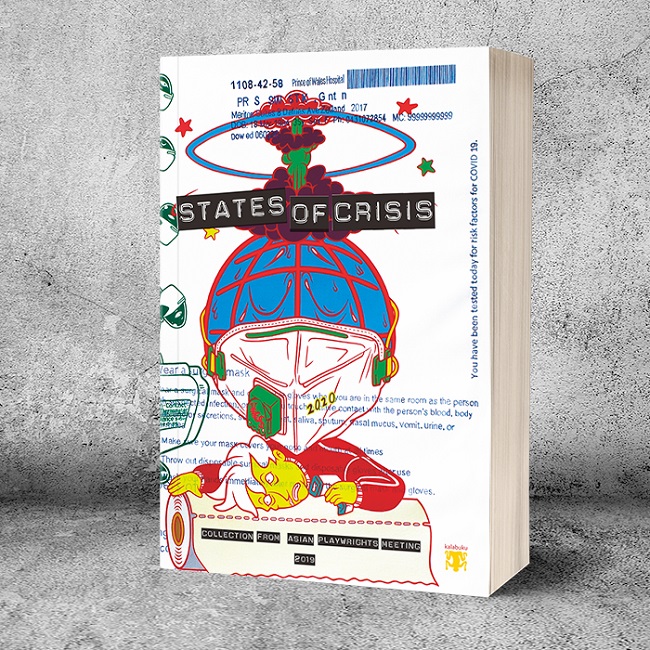

Di bulan Juli, bekerja sama dengan Indonesia Dramatic Reading Festival (IDRF), Kalabuku menerbitkan States of Crisis, sebuah kumpulan lakon karya enam penulis Asia yang sempat dipresentasikan dalam Asian Playwrights Meeting 2019 di Yogyakarta. Ini adalah buku berbahasa Inggris pertama yang diterbitkan oleh Kalabuku. Di dalamnya termuat lakon-lakon kontemporer karya penulis-penulis muda dari Thailand, Filipina, Singapura, Indonesia, Malaysia, dan Jepang.

LeLakon 2020, debut di masa wabah

Puncak dari kerja saya di masa wabah adalah LeLakon, sebuah platform kurasi lakon teater dengan tujuan menjaring, mendokumentasikan, dan menyebarkan lakon-lakon karya para penulis dan/atau pelaku teater Indonesia. Lakon-lakon dijaring melalui panggilan terbuka, dikurasi oleh tim kurator, lalu diterbitkan dan disebarkan dalam bentuk buku antologi lakon bersama. LeLakon 2020 diselenggarakan oleh Kalabuku dan Kalanari, bekerja sama dengan Indonesian Dramtic Reading Festival, Kala Teater, dan Bandung Performing Arts Forum.

LeLakon merupakan perwujudan dari sebuah cita-cita yang telah saya tangguhkan selama bertahun-tahun. Saya memiliki gagasan untuk menjalankan platform kurasi terhadap lakon-lakon karya penulis dan/atau pelaku teater Indonesia, lalu menerbitkannya secara berkelanjutan. Gagasan ini muncul dari kekecewaan saya terhadap beberapa sayembara penulisan lakon/naskah drama di Indonesia—yang jumlahnya tak seberapa—yang berhenti hanya pada pengumuman pemenang dan pemberian hadiah, tidak dilanjutkan dengan penerbitan dan penyebaran lakon-lakon yang menjadi pemenang ke publik. Sayembara yang tanggung semacam itu hanya menghasilkan nama, judul, dan predikat semata, tanpa menghasilkan naskah lakon yang menjadi subjek utama dari platform yang demikian.

Saya berpikir bahwa masa wabah ini justru bisa menjadi saat yang baik untuk memulai platform kurasi lakon ini. Tapi bagaimana kami bisa mendanainya di masa wabah ketika ekonomi sedang karut marut? Apa yang bisa kami berikan kepada para penulis yang lakonnya terpilih? Bagaimana caranya membalas jasa dari kerja para kurator dan orang-orang yang bekerja di dalamnya? Dari mana biaya untuk memproduksi buku nantinya?

Pertanyaan-pertanyaan—tepatnya: kekhawatiran-kekhawatiran—itu pelan-pelan terjawab ketika saya mulai berdiskusi dengan beberapa seniman dan pegiat teater. Dari sana mulailah terkumpul empat nama yang bersedia bekerja secara sukarela bersama saya sebagai kurator. Mereka adalah Muhammad Abe (aktor, penerjemah, direktur IDRF, Yogyakarta), Shinta Febriany (sutradara, penyair, penulis lakon, Makassar), Brigitta Isabella (peneliti seni, kritikus seni, Yogyakarta), dan Riyadhus Salihin (sutradara, dramaturg, penulis lakon, Bandung). Lembaga-lembaga tempat mereka bekerja pun bersedia bekerja sama guna mendukung LeLakon 2020.

Lalu bagaimana dengan imbalan bagi para penulis yang lakonnya nanti terpilih untuk dibukukan? Ketika LeLakon 2020 diluncurkan pada awal Agustus sebagai sebuah panggilan terbuka bagi karya-karya lakon Indonesia, dalam publikasinya tertera: ‘LeLakon 2020 bukan platform sayembara; tidak ada hadiah bagi penulis yang lakonnya terpilih; setiap satu lakon yang terpilih, penulisnya akan mendapat 5 (lima) eksemplar buku antologi, dan berhak atas pembagian keuntungan penjualan buku antologi.’ Ya, hanya itu (janji) imbalan yang kami berikan. Awalnya kami pesimis akan ada penulis yang mengirimkan karyanya karena biasanya sayembara-sayembara naskah drama setidaknya memberikan minimal lima juta rupiah kepada pemenang.

Ketika tenggat waktu pengiriman lakon tiba, di awal September, kami cukup terkejut dengan kenyataan bahwa kami telah menerima 178 lakon karya 109 penulis dari 19 provinsi di Indonesia! Memilih 10 lakon dari 178 lakon dengan berbagai kategori keberagaman adalah pekerjaan yang tidak mudah, apalagi kurasi ini dirancang tanpa kriteria, kecuali kriteria subjektif masing-masing kurator. Pemilihan lakon dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama adalah pembacaan dan pemilihan secara personal oleh masing-masing kurator. Dalam tahap ini, masing-masing kurator memiliki kriteria, pertimbangan, ideologi, serta kecenderungan personal yang subjektif. Tahap pertama ini menghasilkan 27 lakon yang merupakan akumulasi lakon-lakon pilihan personal masing-masing kurator. Tahap kedua merupakan pertemuan daring antara para kurator untuk menciutkan 27 lakon menjadi 10 lakon terpilih. Dalam tahap kedua yang bersifat intelektual-dialogis ini, berbagai kriteria mengemuka untuk dipertimbangkan dan diselisik urgensinya.

Karena platform ini bukan lomba atau sayembara, maka kualitas lakon bukanlah satu-satunya kriteria untuk memilih lakon. Keragaman wilayah domisili penulis menjadi salah satu kriteria yang dipertimbangkan karena keinginan menjadikan buku yang diterbitkan nantinya sebagai ruang perkenalan antarwilayah beserta konteks yang melingkupinya. Kriteria selanjutnya yang sangat urgen adalah komposisi gender penulis dan isu gender dalam lakon. Perihal isu gender dalam lakon, kesempatan lebih luas diberikan kepada lakon-lakon dengan perspektif gender yang tidak patriarkis atau hipermaskulin.

Ada pun 10 lakon yang terpilih adalah: Bis Malam (oleh Kolektif Kaleng Merah Jambu, Purwokerto), Cinta dalam Sepotong Tahu (Agnes Christina, Yogyakarta), Elliot (Dyah Ayu Setyorini, Sidoarjo), Jangkar Babu Sangkar Madu (Verry Handayani, dkk., Yogyakarta), Lidah (Luna Vidya, Makassar), Manufaktur Anatomi Kera (Gulang Satriya Pangarso, Bandung), Mata Air Mata (Bambang Prihadi, Jakarta), Nuning Bacok (Andy Sri Wahyudi, Yogyakarta), Perempuan dan Panci Nasi (Nurul Inayah, Makassar), dan Rarudan (Wayan Sumahardika, Bali).

Buku antologi 10 lakon ini akan diterbitkan awal Desember 2020 dengan judul Dramaturgi Rasa. Dan hingga artikel ini selesai saya tulis, kami masih bertanya, ‘Dari mana biaya untuk memproduksi buku nantinya?’

LeLakon kami rencanakan secara periodik sehingga bisa menampung dan memublikasikan lebih banyak lakon karya penulis Indonesia. Adalah hal yang menarik dan menggembirakan bahwa kami bisa membuat debut LeLakon ini di masa wabah dengan sistem kerja yang murni volunteristik. Di tengah kesulitan ekonomi di masa wabah, di tengah hilangnya berbagai kesempatan seniman untuk memperoleh pemasukan finansial, di tengah kekhawatiran akan terpapar virus, gerakan kebudayaan semacam ini ternyata masih bisa dijalankan dengan semangat sukarela dan keinginan untuk mendistribusikan wacana dan pengetahuan teater melalui literasi.

Ibed Surgana Yuga (ibed_sy@yahoo.com) adalah sutradara dan penulis lakon pada Kalanari Theatre Movement serta editor pada Kalabuku. Beberapa dari lakonnya sudah diterbitkan dalam koleksi Perbuatan Serong (Yogyakarta, 2011), Di Luar 5 Orang Aktor (Yogyakarta, 2013), 10 Lakon Teater Indonesia 2017 (Jakarta, 2017) dan terjemahan lakon itu New Indonesian Plays (London, 2019) and States of Crisis (Yogyakarta, 2020). Instagram: @kalnaritheatre, @kalabuku_Twitter: @kalanari