English version

Ada kebutuhan gawat untuk dukungan kelembagaan untuk lebih memahami dan merawat kasus depresi

Aliza J. Hunt

Bu Mariasih berdiri dengan janggal di ambang pintu rumahnya, tubuhnya membungkuk, meringkuk seolah ia ingin menghilang. Matanya yang tergurat lingkaran kelelahan, tidak fokus, menatap jauh ke arah keramaian ibu-ibu yang sedang menyiapkan perayaan hari itu. Anak Pak Dukuh yang berumur 13 tahun akan dikhitan! Puluhan ibu-ibu yang berdesakan di area masak di luar rumah, sedang membesarkan kobar api di bawah dua wajan besar berisi minyak panas. Ibu-ibu lainnya sedang mencuci, menyortir, dan memotong tumpukan besar sayur mayur hijau dan potongan daging kuda, sementara anak-anak dengan riang memegang usus goreng yang panjang.

Salah satu ibu menanyakan dengan lembut apakah Bu Mariasih dan keluarganya sudah sarapan. Beberapa porsi ekstra usus goreng pilihan diberikan kepada dua anaknya sementara ia dituntun untuk mulai memotong kangkung. Bu Mariasih, seperti banyak orang Indonesia yang saya wawancarai tiga tahun setelah gempa bumi Yogyakarta pada tahun 2006, mengalami depresi. Dan seperti banyak penderita lainnya, Bu Mariasih tidak mencari atau mendapatkan penanganan apapun untuk depresinya.

Cetak biru untuk perawatan

Pada tahun 2009, kecamatan tempat Bu Mariasih tinggal di Yogyakarta tidak memiliki tenaga ataupun layanan kesehatan jiwa. Pada tahun 2014, sebuah cetak biru atau rencana untuk sistem kesehatan jiwa yang komprehensif ditetapkan oleh Undang-Undang Kesehatan Jiwa, yang meliputi pembangunan infrastruktur kesehatan jiwa dan pelatihan tenaga kesehatan di setiap level sistem layanan kesehatan. Didukung oleh skema asuransi kesehatan nasional (JKN dan BPJS), rencana ini memetakan jalur akses yang menyeluruh untuk mendapatkan layanan kesehatan jiwa, mulai dari pusat kesehatan masyarakat primer (puskesmas), lalu layanan klinis sekunder dan bangsal di rumah sakit serta rumah sakit jiwa. Setelah keluar, pasien (yang pengobatannya dibiayai oleh negara), akan terus menerima pengobatan rawat jalan melalui program jiwa di puskesmas.

Meski sejauh ini implementasinya lamban, namun kecamatan tempat tinggal Bu Mariasih saat ini memiliki puskesmas yang telah dibekali program jiwa dan seorang psikolog. Beberapa kecamatan yang memiliki fasilitas serupa di daerah Yogyakarta juga memiliki kader kesehatan jiwa untuk membantu warga untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Banyak dokter dan perawat lokal baik di level layanan primer maupun sekunder telah menerima pelatihan khusus kesehatan jiwa. Banyak kecamatan di wilayah Yogyakarta sekarang memiliki infrastruktur tenaga kesehatan jiwa yang mengagumkan. Oleh karena itu, seseorang mungkin akan mengira bahwa, hari ini, orang-orang seperti Bu Mariasih bisa mendapatkan penanganan di puskesmas terdekat. Akan tetapi, hal ini sepertinya tidak terjadi.

Enam bulan sebelum disahkannya Undang-Undang Kesehatan Jiwa, sebuah puskesmas di wilayah yang tidak jauh dari desa Bu Mariasih, telah mendapatkan lebih dari seribu kunjungan pasien dengan penyakit yang berkaitan dengan kecemasan dan hampir tujuh ratus kunjungan dari pasien skizofrenia paranoid. Menariknya, depresi tidak terdiagnosis oleh dokter di puskesmas (pada saat itu belum ada psikolog yang bekerja di fasilitas kesehatan tersebut) selama tahun 2014 atau 2015, dan hanya empat pasien dengan depresi yang diperiksa pada tahun 2013.

Kami mencermati hal serupa di tiga puskesmas lain di Yogyakarta dan pada umumnya kami menyimpulkan bahwa sangat sedikit kasus depresi ditemukan di fasilitas kesehatan level primer. Akan tetapi, seorang psikiater pernah menjelaskan kepada saya bahwa, meskipun diagnosis depresi di puskesmas di Kabupaten Gunungkidul rendah (sebagaimana juga terlihat di wilayah lain), pemberian resep obat anti-depresan meningkat, sehingga kesannya bahwa obat-obatan tersebut digunakan untuk mengobati gangguan-gangguan kecemasan atau manifestasi somatis dari masalah psikologis, seperti nyeri atau gangguan pencernaan. Beliau mengatakan bahwa hal tersebut juga bisa mengindikasikan adanya keraguan untuk mendiagnosis gangguan-gangguan depresif.

Penelitian saya mengenai depresi di Indonesia mencakup 27 wawancara terhadap profesional kesehatan jiwa di berbagai institusi layanan, mulai dari level primer, sekunder hingga tersier. Saya mewawancarai psikolog, psikiater, pekerja sosial, dan spesialis pengobatan psikosomatis di Yogyakarta dan Jakarta. Meskipun kecemasan dan permasalahan-permasalahan somatik lebih sering ditemui di puskesmas, saya menyimpulkan bahwa pasien depresi cenderung memilih untuk berkonsultasi dengan psikiater di praktik pribadi atau psikolog klinis di rumah sakit. Secara sekilas, sepertinya ibu-ibu seperti Bu Mariasih menunggu hingga gejalanya menjadi sangat berat sebelum mencari pertolongan medis. Sementara itu, mereka mungkin mencari bantuan pengobatan alternatif setempat.

Ketika saya menggali lebih dalam dari para profesional kesehatan jiwa yang saya wawancarai, menjadi jelas bahwa mereka menggunakan dua cara yang berbeda dalam memahami dan mendiagnosis depresi. Kelompok pertama, yang saya sebut sebagai Tekstualis, mengaplikasikan formula diagnosis Indonesia dari Pedoman dan Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ-III, yakni manual diagnosis gangguan jiwa di Indonesia) secara kaku. Jika pasien mereka menunjukkan paling sedikit dua dari tiga gejala utama depresi (afek depresif, anhedonia, dan kelelahan) dan paling sedikit dua gejala tambahan dari seluruh gejala (termasuk konsentrasi yang berkurang, kehilangan harga diri, perasaan bersalah dan tidak berguna, pesimisme, menyakiti diri, pikiran bunuh diri, gangguan tidur, dan/atau kehilangan nafsu makan) selama lebih banyak waktu dalam dua minggu terakhir, mereka akan didiagnosis mengalami episode depresif.

Kelompok kedua, yang saya sebut sebagai Kontekstualis, mengindikasikan bahwa tidak adanya kosa kata khusus psikologis pada pasien yang berlatar belakang budaya Jawa, disertai dengan kuatnya stigma sosial seputar gangguan jiwa, mewujudkan apa yang disebut salah satu informan saya sebagai ‘depresi terselubung’. ‘Depresi terselubung’ atau endogen merupakan istilah yang populer dalam psikiatri ‘barat’ pada era 1970 dan 1980an. Penggunaan istilah tersebut menurun pada akhir abad ke-20. Depresi terselubung terjadi ketika menurut profesional kesehatan jiwa, gejala perilaku atau gejala somatis menyembunyikan gangguan afektif yang mendasarinya. Sebagaimana dijelaskan oleh informan saya, beberapa gejala khas depresi mengemuka baru setelah beberapa kali kunjungan. Akibatnya, sekumpulan besar gejala yang dikeluhkan akhirnya dapat diinterpretasikan sebagai depresi. Sehingga, diagnosis Bu Mariasih akan sangat tergantung pada tipe profesional yang beliau temui, dan bagaimana beliau menceritakan gejalanya. Contohnya, beliau mungkin lebih nyaman menyampaikan ke dokternya bahwa ia begitu mencemaskan bagaimana bisa membayar biaya sekolah anaknya, hingga merasa sakit perut, daripada bercerita tentang suasana hatinya yang depresif.

Tidak adanya konsensus antar profesional kesehatan jiwa membuat semakin rumit pemahaman tentang depresi di Indonesia dan membuat Bu Mariasih-Bu Mariasih lain tidak terdeteksi dalam sistem layanan kesehatan jiwa saat ini. Apakah beliau mengalami kecemasan? Apakah beliau mengalami depresi? Apakah beliau justru mengalami masalah fisik atau somatis yang memiliki penjelasan medis? Jika beliau depresi, kenapa beliau seperti pasien lain pada umumnya, terdeteksi di level sekunder sistem kesehatan jiwa tetapi tidak di level primer? Atau jika beliau ke puskesmas, mengapa beliau lebih banyak mengeluhkan gejala kecemasan dan gejala somatis yang lebih dapat diterima secara sosial, dan membuatnya terdiagnosis dengan gangguan selain depresi? Berbagai pertanyaan ini, dan banyak lainnya, terus menggantung ketika kita mulai bicara tentang depresi di Indonesia.

Konteks lokal, penyakit global

Karena depresi diakui di seluruh dunia sebagai penyebab utama disabilitas dengan kerugian ekonomi ratusan milyar dollar, jelas ada kebutuhan bagi negara seperti Indonesia untuk mengembangkan bukti ilmiah yang kontekstual agar dapat memahami dan menangani depresi. Hal ini perlu ditunjukkan sebagai sebuah kebutuhan yang mendesak dan memerlukan dukungan institusional.

Pada saat ini, istilah ‘depresi’ tidak diketahui oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Tidak ada konsensus mengenai definisi depresi di antara para ahli yang mengetahui lebih banyak tentang gangguan yang secara statistik lebih jarang ditemukan, termasuk psikosis. Literatur apapun mengenai depresi yang ada di Indonesia lebih berfokus pada estimasi prevalensi depresi yang didasarkan pendekatan epidemiologi. Untunglah barusan ada literatur akademik yang mengeksplorasi pengalaman depresi orang Jawa. Misalynya, pada tahun 2018, Widiana dan kawan-kawan mengembangkan sebuah checklist depresi berdasarkan sampel orang Jawa. Penelitiannya membikin alat ukur depresi efektif yang terbuat dari gejala depresi universil di dalam lima kumpulan gejala unik Indonesia termasuk gejala fisik, perasaan, kognisi, interaksi sosial dan keagamaan.

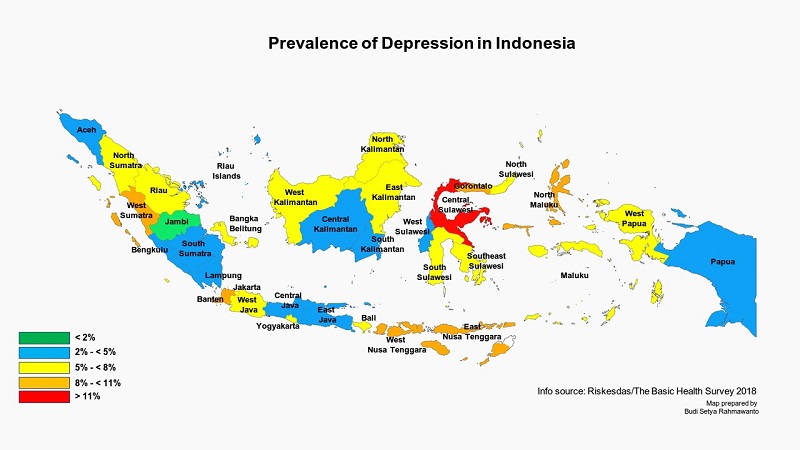

Perhitungan prevalensi depresi terbaru dan paling dapat dipercaya datang dari Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) yang dipublikasikan pada tahun 2018. Hasilnya menunjukkan bahwa 6.1 persen dari sampel yang mewakilkan populasi atau lebih dari 163,000 orang Indonesia menderita depresi, dengan 9.8 persen dari sampel tersebut menderita gangguan emosional umum (angka ini mencakup orang yang menderita depresi, kecemasan, dan gangguan lainnya yang terkait). Terlepas dari bagaimana calon pasien menyampaikan keluhan kepada tenaga kesehatan, prevalensi gejala depresi pada orang Indonesia sama dengan rata-rata global.

Sayangnya, depresi belum menerima perhatian institusional, baik dalam organisasi profesi kesehatan jiwa dan birokrasi Indonesia, yang sepatutnya didapatkan. Secara historis, pasien psikotik dan orang dengan gangguan penyalahgunaan zat memiliki visibilitas yang lebih, baik dalam hal penelitian maupun atensi masyarakat. Gangguan-gangguan ini telah menjadi pusat perhatian dalam isu hak asasi manusia-seputar pasung dan kebijakan-kebijakan yang berpolarisasi mengenai narkoba. Sebagai hasilnya, depresi dan gangguan jiwa umum lainnya jarang muncul dalam kebijakan kesehatan, bahkan setelah bermunculannya regulasi dan panduan kesehatan jiwa baru-baru ini, pasca disahkannya Undang-Undang Kesehatan Jiwa 2014.

Karena fakta bahwa kesehatan jiwa yang dipimpin oleh Subdirektorat Kesehatan Jiwa dan NAPZA Kementerian Kesehatan memiliki anggaran terbatas sejumlah kurang dari satu persen dari keseluruhan anggaran kesehatan, tidak mengherankan ketika gangguan jiwa umum seperti depresi tidak mendapatkan banyak perhatian.

Sebagai tambahan, kebijakan publik Indonesia yang jarang berdasarkan bukti ilmiah, terpecahbelahnya antar kelompok ahli, dan visibilitas yang rendah, telah gagal untuk menarik penganggaran lebih besar. Jelas bahwa argumentasi ini berputar-putar. Kita membutuhkan bukti ilmiah yang kuat mengenai depresi di Indonesia untuk mempersatukan para ahli dan menyediakan penanganan yang disesuaikan untuk ratusan ribu orang Indonesia yang menderita. Akan tetapi, tanpa diangkatnya depresi sebagai hal yang penting dalam agenda pemerintah pusat dan organisasi profesi, maka istilah tersebut hanya akan terlantarkan sebagai sebuah istilah yang jarang digunakan, sangat kurang dimengerti, dan ditelan mentah-mentah dari konsep psikiatri ‘barat’.

Aliza Hunt (aliza.hunt@anu.edu.au) berasosiasi dengan Australian National University. Penelitiannya saat ini berfokus pada depresi pada lansia di Indonesia.