Ella S Prihatini

Saat pemilih Indonesia datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada April 2019 mendatang, mereka akan mendapati lonjakan jumlah kandidat perempuan di kertas suara untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), hingga lebih dari 40 persen. Lebih banyak kandidat perempuan bahkan akan bersaing untuk meraih kursi parlemen di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Peningkatan jumlah perempuan calon legislatif (caleg) ini salah satunya didorong oleh adanya peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menjatuhkan sanksi diskualifikasi bagi partai yang tidak memenuhi kuota gender caleg minimal 30 persen perempuan. Namun demikian, berkaca dari pengalaman di beberapa pemilu sebelumnya, jumlah caleg perempuan yang 10 persen lebih besar daripada kuota yang dipersyaratkan tidak bisa menjamin adanya lonjakan keterpilihan perempuan dalam pemilu April mendatang.

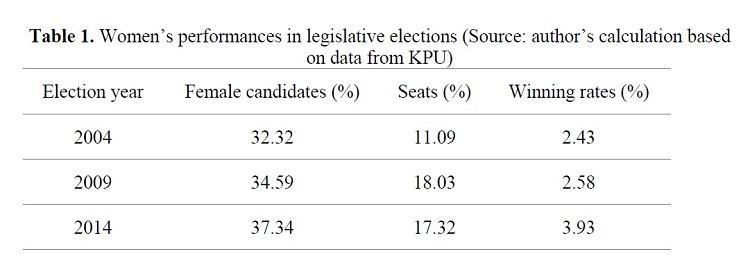

Semenjak kuota gender digulirkan pada tahun 2004, jumlah caleg perempuan di Indonesia terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2004, terdapat kenaikan dari 32 persen menjadi 35 persen; dan kemudian meningkat menjadi 35 persen di tahun 2009; dan terakhir di tahun 2014 mencapai 37 persen. Sayangnya, konsistensi peningkatan ini tidak dibarengi dengan kenaikan angka keterpilihan perempuan (yaitu,jumlah perempuan terpilih dibagi total caleg perempuan) yang ternyata masih sangat lemah (Tabel 1). Di tahun 2014 misalnya, 2.467 perempuan dari total 6.607 calon bersaing untuk memenangkan 560 kursi di DPR. Namun hasilnya hanya 97 orang perempuan yang berhasil melenggang ke Senayan.

Beberapa peneliti mengungkapkan, lambatnya pertambahan kursi perempuan di DPR disebabkan oleh partai politik yang dinilai kurang serius dalam mencalonkan perempuan untuk memenangkan kursi di pemilu legislatif. Dominasi laki-laki dalam kepengurusan partai membuat partai kurang mampu membina potensi perempuan dalam berkarir di politik. Di samping itu, suatu organisasi pemerhati pemilu, Perludem, menyebutkan dalam penelitiannya bahwa hampir semua partai politik yang berpartisipasi di Pemilu 2019 tidak transparan dalam proses perekrutan dan seleksi caleg. ‘Kotak hitam’ pencalonan politik ini menyiratkan bahwa meskipun berjumlah cukup besar, tetapi kualitas caleg perempuan ini belum memadai untuk mencapai kemenangan. Namun, partai tetap harus mencalonkan mereka untuk menghindari diskualifikasi oleh KPU. Oleh karenanya, kenaikan jumlah caleg perempuan sejak pemberlakuan kuota gender tidak serta merta mendongkrak keterpilihannya sebagai anggota legislatif. Sementara itu, peneliti lain . menyoroti keterbatasan perempuan dalam mengakses sumber daya finansial yang sangat krusial untuk menopang kampanye mereka. Banyak caleg perempuan kesulitan menyiapkan dana untuk kebutuhan pencalonan oleh partai maupun untuk membiayai kampanye yang makan waktu Panjang.

Di sisi lain, pejabat partai justru menyalahkan perempuan atas rendahnya elektabilitas mereka di pemilu dan mahalnya biaya kampanye. Seorang pengurus Partai Amanat Nasional (PAN), misalnya, mengungkapkan bahwa sekarang semakin sedikit perempuan yang berminat menjadi caleg. Menurunnya minat ini disebabkan oleh sistem pemilihan daftar-terbuka yang membuat nomor urut tidak lagi memberi kepastian keterpilihan. Dengan sistem ini, seseorang yang menjadi caleg dengan nomor urut besar bisa tetap terpilih bila berhasil mendulang suara terbanyak. Di tahun 2014, sistem ini memicu maraknya praktik beli suara dan politik uang lainnya. Akibatnya, perempuan yang berkemampuan finansial lemah semakin sulit untuk menang.

Mengamini pendapat tersebut, seorang responden dari Partai Golkar menyampaikan ‘partai kami mendukung kuota gender, tapi persoalannya sekarang adalah sedikit sekali perempuan yang tertarik untuk terlibat dalam politik. Tahun 2019 ini, kami hanya bisa menominasikan 37 persen kandidat perempuan, karena memang hanya ini jumlah perempuan berkualitas yang bisa kami temukan dan tertarik untuk ikut pemilu.’ Pengurus Golkar yang lain juga menyebutkan ‘Perempuan terus mendesak adanya kuota 30 persen, menuntut agar lebih banyak perempuan terlibat di politik. Tapi,kenyataannya, perempuan yang berminat terjun ke politik jauh lebih sedikit. Minat perempuan untuk menjadi caleg sangatlah rendah dan tidak sesuai dengan tuntutannya soal kuota gender 30 persen.’

Para politisi dan aktivis perempuan menyoroti besarnya biaya kampanye yang menyurutkan euforia publik dan minat perempuan untuk berpartisipasi dalam pemilu legislatif. Seorang aktivis kawakan yang sangat gencar memperjuangkan hak-hak perempuan, Nursyahbani Katjasungkana, mengklaim bahwa biaya kampanye yang terus melonjak dari tahun ke tahun menjadi penyebab di belakang situasi ini. Hal ini membawa efek yang sangat negatif terhadap minat di kalangan aktivis perempuan untuk mencalonkan diri sebagai caleg. ‘Di tahun 2014, seorang aktivis perempuan terkenal, sekaligus seorang petahana anggota legislatif, mengaku telah menghabiskan 2 miliar rupiah untuk kampanye, tapi dia tetap gagal memenangkan kursi di DPR,’ katanya.

Lonjakan biaya kampanye telah menimbulkan keengganan bagi orang untuk menjadi caleg. Hal ini tidak bisa lagi dipandang secara sebelah mata. Di sisi lain, aktivis perempuan juga tidak boleh menutup telinga terhadap keluhan para pengurus partai yang merasa kesulitan mendapatkan bibit-bibit politisi perempuan untuk bisa dicalonkan di pemilu. Jika kita ingin melihat perbaikan yang lebih mendasar dalam hal keterwakilan perempuan di parlemen, jelas bahwa kuota gender bukanlah solusi tunggal. Walaupun kuota gender telah memperkecil selisih rasio antara caleg perempuan dan laki-laki, pendekatan ini ternyata belum banyak mengubah persentase kursi perempuan di parlemen. Dan pada kenyataannya elektabilitas perempuan selama beberapa tahun terakhir cenderung stagnan.

Sebagai upaya untuk mencoba memahami lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi peluang keterpilihan perempuan dalam pemilu legislatif, saya telah melakukan analisis sistematis terhadap latar belakang sosio-demografik para kandidat (laki-laki dan perempuan) yang berlaga di pemilu 2014 dan mencari keterkaitan latar belakang ini dengan peluang mereka memenangkan kursi parlemen. Hasil analisis menunjukkan bahwa di samping lonjakan biaya kampanye dan keengganan partai untuk membina perempuan yang berpotensi menjadi politisi, terdapat faktor penting lainnya. Faktor penentu lain ini termasuk status petahana, nomor urut di kertas suara dan usia. Caleg perempuan yang merupakan petahana, sebagai contoh, memiliki peluang 3,4 kali lebih besar untuk menang dibandingkan dengan mereka yang belum pernah menjadi anggota legislatif. Caleg perempuan yang memiliki pengalaman bekerja di pemerintahan lokal juga 2,3 kali lebih berpeluang untuk menang daripada mereka yang tidak memiliki latar belakang karir ini.

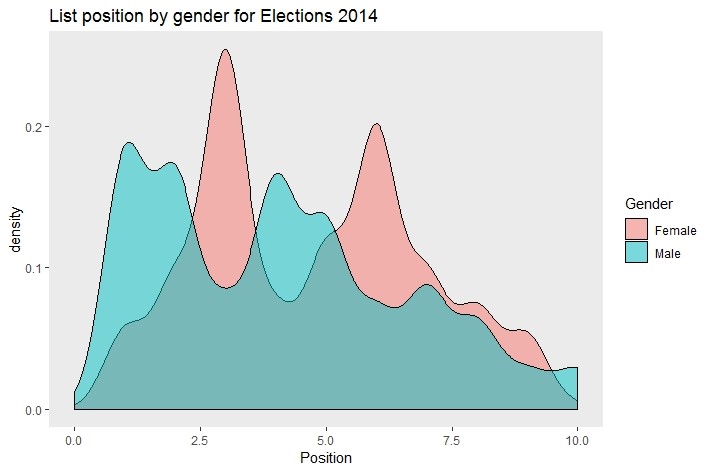

Ditinjau dari posisi nomor urut di kertas suara, elektabilitas perempuan anjlok seiring dengan semakin besarnya nomor urut, meskipun secara teori, sistem daftar-terbuka memungkinkan orang untuk terpilih dari nomor urut mana pun.. Namun,terbukti bahwa berada di nomor urut teratas akan sangat mempengaruhi peluang untuk terpilih, dan caleg laki-laki mendominasi nomor urut 1. Secara statistik, semakin jauh ke bawah di daftar caleg maka peluang untuk menang bagi caleg perempuan menyusut 63,5 persen. (Secara keseluruhan, caleg laki-laki dan perempuan, elektabilitasnya akan merosot 52.3 persen bila dicalonkan dari nomor urut yang semakin ke bawah.) Salah satu penyebabnya adalah adanya anggapan dari pemilih bahwa caleg di posisi 1 merupakan caleg yang paling kompeten dibandingkan caleg dengan nomor urut di bawahnya. Namun, ‘ini juga soal kenyamanan’, ujar seorang anggota legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) yang menilai bahwa ‘akan lebih memudahkan buat pemilih untuk mencoblos caleg yang berada di posisi teratas di kertas suara.’

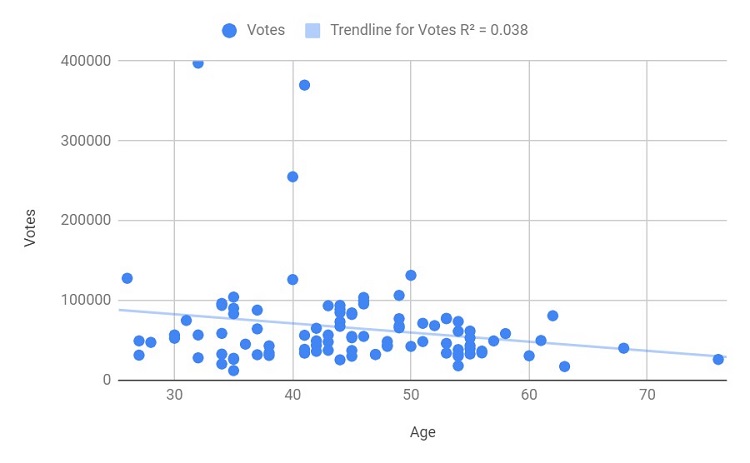

Faktor terakhir yang tak kalah penting dalam mempengaruhi keterpilihan caleg perempuan di pemilu adalah usia. Data menunjukkan bahwa rerata usia caleg terpilih perempuan adalah 44,64, yang lebih muda jika dibandingkan rerata laki-laki, yaitu 49,72 tahun. Pada pemilu tahun 2014, setiap tambahan tahun dalam usia menurunkan peluang menang sekitar 3,2 persen. Grafik di bawah menunjukkan pola keterkaitan antara usia dan jumlah suara yang diraup oleh caleg perempuan terpilih. Korelasi ini menunjukkan bahwa caleg yang lebih muda cenderung mendulang lebih banyak suara daripada mereka yang lebih tua, di mana tiga caleg berusia di bawah 45 tahun sukses meraup lebih dari 200.000 suara.

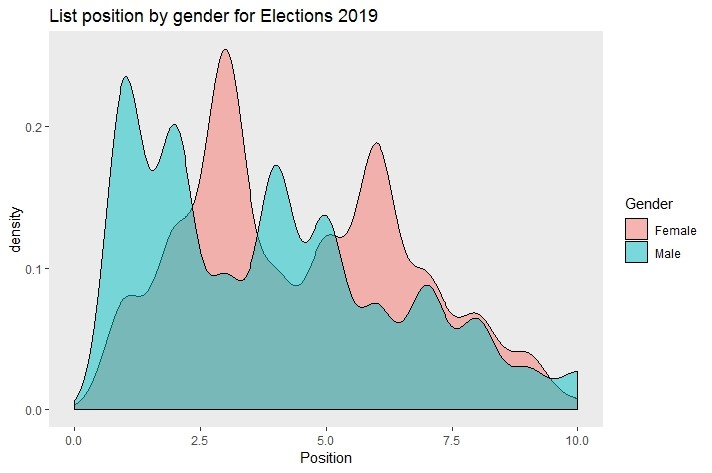

Berangkat dari latar belakang di atas, apa yang bisa kita prediksi untuk keterpilihan perempuan di tahun 2019? Sayangnya, sangat sedikit indikasi yang mengarah kepada peningkatan peluang keterpilihan perempuan di parlemen. Seperti pemilu-pemilu sebelumnya, walaupun lebih banyak perempuan yang berkompetisi untuk bisa masuk ke Senayan, mayoritas caleg perempuan ditempatkan di nomor urut yang besar. Grafik berikut menunjukkan bahwa caleg laki-laki menikmati kesempatan lebih besar sebagai kandidat nomor urut 1, sementara perempuan mayoritas ditempatkan di nomor urut 3 dan 6, mengikuti pola ‘zipper system’ yang mengharuskan dimasukkannya satu caleg perempuan dalam setiap tiga caleg.

Karena pola penempatan caleg perempuan masih seperti pemilu-pemilu sebelumnya, jumlah perempuan yang akan terpilih juga dimungkinkan tidak akan berubah secara drastis di tahun 2019. Hetifah Sjaifudian, seorang petahana dari Golkar, memprediksi jumlah perempuan yang menang di tahun 2019 akan stagnan karena tidak ada perubahan mendasar dalam proses pencalonan atau peraturan pemilu yang mengatur kuota gender. Dia mengklaim bahwa ‘tantangan terbesar (bagi perempuan untuk menang di pemilu) adalah praktik politik uang yang masih sangat masif meskipun dengan iklim kuota gender yang kini menguat.’

Hetifah sadar betul dengan ucapannya, sebab di tahun 2014 lalu, serupa dengan aktivis perempuan Eva Kusuma Sundari dari PDI-P, ia gagal terpilih masuk ke DPR. Hetifah dan Eva dilantik sebagai anggota DPR menggantikan anggota legislatif yang mengisi posisi lain di pemerintahan. Namun pengalaman keduanya merupakan cerminan betapa sulitnya aktivis perempuan untuk menang di pemilu dengan modal finansial yang terbatas. Alih-alih, semakin banyak perempuan yang terpilih sebagai anggota legislatif terkesan hanya menjadi perpanjangan kepentingan politik laki-laki terdekat mereka (suami dan ayah). Situasi ini menegaskan bahwa perjuangan untuk menciptakan keterwakilan kepentingan perempuan secara utuh Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan kuota gender caleg yang semata mengejar representasi deskriptif dan numerik.

Ella S Prihatini (ella.prihatini@research.uwa.edu.au) adalah kandidat doktoral Ilmu Politik dan Hubungan Internasional di University of Western Australia (UWA) dan terafiliasi dengan UWA Public Policy Institute (UWAPPI).

Versi bahasa Inggris disini.